课程思政融入高校通识教育课程生命科学与生物技术概论的探索与实践

作者: 陈晓春 施京京 高南

摘 要:生命科学与生物技术概论是一门前沿性通识课程。将课程思政融入生物技术类通识教育课程的教学过程中,融合改革创新、爱国主义、工匠精神和文化自信等思政元素,培养具有理想信念、科学精神和敬业精神的生命科学工作者。首先,探讨生命科学与生物技术概论开展课程思政的可行性;然后,深度分析和挖掘课程思政有机融入课程;接着,以具体的教学案例来展示思政融入课程教学的过程;最后采用线上线下相结合、翻转课堂、理论与实验结合等不同的教学方式进行教学,既丰富教学内容,又调动学生学习的积极性和兴趣。课程思政有机融入生命科学与生物技术概论课程,以润物无声的方式引导学生,让课程思政更具生命力。

关键词:通识课程;课程思政;改革创新;爱国主义;工匠精神;文化自信

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)27-0193-04

Abstract: Introduction to Life Sciences and Biotechnology is a cutting-edge general studies course. The course ideology and politics are integrated into the teaching process of biotechnology general education courses, and ideological and political elements such as reform and innovation, patriotism, craftsman spirit, and cultural self-confidence are integrated to cultivate life science workers with ideal belief, scientific spirit and professional spirit. Firstly, it discusses the feasibility of carrying out the curriculum ideology and politics. Then, the in-depth analysis and digging of curriculum ideology and politics organically into the curriculum; Then, with specific teaching cases to show the process of ideological and political integration into curriculum teaching; Finally, different teaching methods such as the combination of online and offline, flipped classroom, and the combination of theory and experiment are adopted for teaching. The ideology and politics of the course are organically integrated into Introduction to Life Sciences and Biotechnology course to guide students in a silent way and make the ideology and politics of the course more vital.

Keywords: general studies; curriculum ideology and politics; reform and innovation; patriotism; craftsman spirit; cultural confidence

近年来各大高校开展课程思政工作,这一新思路、新举措是我党对高校人才培养和思想政治教育的一种新方式[1],它需要将道德教育、政治观点和思想观念等思想政治教育融入课程教学中,是以课程为载体开展思政教育的教学新理念[2]。高等教育的根本任务是立德树人,思想政治教育可以培养能担当民族复兴大任的时代新人。在各类课程教学之中,必须将意识形态和政治理论的各种朝着一个方向发展,相互补充,形成协同效应[3]。这就需要高校教师将课程中所承载的育人功能和蕴含的思政教育元素进行认真梳理,把价值观教育与知识教育相结合起来,融入教学的各个环节[4],真正做到“思政育人”与“教书育才”,从而推动课程思政教育全面展开[5]。基于课程思政的研究和内涵,在通识教育课程生命科学与生物技术概论中挖掘出丰富的思政元素,如爱国主义、团队协作、工匠精神和勇于探索等[6-8],将思政元素融入课程知识点,贯穿教学全过程,突出专业课程价值引领,培养德才兼备的高素质人才。

一 生物技术类通识教育课程思政改革的分析和思考

(一) 生物技术类通识教育课程思政的可行性分析

不同于专业课程教学,通识教育以拓宽知识面、健全人格、增加学生社会责任为根本目的,修读的学生往往不是本专业的学生,根据自己的兴趣爱好进行选修。他们对自己不熟悉但有兴趣的领域有着天然的好奇心,加之没有过的学业成绩压力,在学习过程中能够以更放松的心态、更强的内驱力来面对,这是通识教育课程的天然优势[9]。生物技术类通识教育课程考虑到没有学科基础的各类学生的学情状况,往往在教学内容的设计上选择贴近生活的实例为切入点,将生活与教育融合一体,采用“以事说课”的教学方式,在一个个生动的故事中进行知识的传授。让学生听得懂,记得住,用得上。以这些接地气的生活实例为载体,在“说事”的过程中加载思政引领,恰恰是符合课程思政润物细无声的本质要求,是生物技术类通识教育课程思政的优势所在。此外,生物技术相关领域必然涉及生命观,生命伦理等相关话题,这是一般学科所不能涉及的,也是生物专业课程无暇涉及到的。在生命技术的通识课上,教师有充分的空间调动不同学科学生的专业背景,多视角多维度地讨论生死问题,思考生命伦理,打造生物技术类通识教育课的思政特色和亮点。

我国在“十三五”国家科技创新规划中就强调生物技术在创新中的关键作用,在创新驱动发展战略中扮演着重要的角色。近年来国家发布了一系列关于生物医药产业、农业生物技术产业的一系列政策文件,旨在推进我国生物技术的发展。随之而来的是大批的相关行业蓬勃发展,提供了广泛的就业机会。这就要求高校在人才培养方面不仅仅局限于生物专业人才的培养,更要全面提高学生基本的生物技术素养,以适应国家的发展方向。同时也为生物技术与其他学科的交叉融合提供了接口。

(二) 生物技术类通识教育课程思政的改革方向

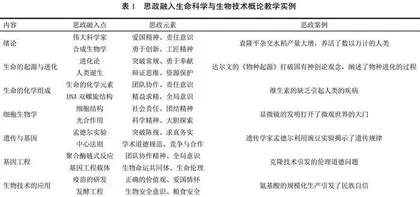

生命科学与生物技术概论是南京工业大学生物与制药工程学院为本科生开设的一门前沿通识课程,目的是想让学生了解和加强对生物技术的认识,提高学生生物技术基本素养,同时也为不同学科的学生提供与其专业交叉融合的接口。该课程以现代生命科学的重要成果为基础,内容涵盖了生命的起源与进化、生命的化学组成、细胞生物学、遗传与基因、基因工程和生物技术的应用等知识点。开展生命科学与生物技术概论课程思政改革需要从两个方面入手。第一是将立足国家需求,明确课程意义,在教授具体知识点的同时,要让学生明确生物技术置于国家发展的意义,引导学生了解国家科技创新战略拓展其就业视野,展示跨学科研究的可能性。第二是挖掘课程的思政内涵,汇集鲜活的教学案例。教师需要重塑教学内容,将原本枯燥的生物技术知识嫁接在生活实践,社会热点上来,激发学生的主动思考,在这一过程中实现价值引领。此外教师需要格外重视学情分析,根据每学期选修学生的专业学科背景来定制每学期的课程教学侧重点。对于与生物技术相关的理工类学生重点讲解行业动态国家创新战略发展等相关内容,引导其将个人职业发展与国家战略需求相对接。以科学家精神鼓励学生投身技术创新及交叉学科研究。对于文科专业的学生则重点开展中外文化视域下的生命伦理观的讨论、技术伦理方面的思考。当然课堂可以组织文理科不同背景的学生进行辩论与碰撞,打通就技术说技术的知识僵化讲解,构建多元立体的学习共同体。基于以上两个方面,对《生命科学与生物技术概论》教材每篇的思政融入点、思政元素和思政案例进行如下的重塑(表1)。

二 思政元素融入课程教学的案例

(一) 培养敢于突破,勇于创新的科学精神

科学技术是第一生产力,而科学精神是科学技术的灵魂。科学精神具有极其丰富的内涵,以求真创新为核心要求,青年学生必须把科学精神的培养放在重要位置。第一章绪论提到现代微生物学的奠基人巴斯德一生进行了多项探索性的研究,取得了重大成果。“巴斯德消毒法”拯救了法国的葡萄酒业和制醋业,并且改良了啤酒酿造工艺。巴斯德制成了狂犬病疫苗,是世界上第一个能挽救狂犬病患者的人。他把毕生精力和全部才智献给了科学研究事业。从巴斯德案例中要学习他敢于打破常规和权威、追求真理的创新精神。第二章生命的起源与进化中讲到达尔文在1859年出版了《物种起源》,他提出了生物进化论学说,即现代所有的生物都是从过去的生物进化来的;自然选择是生物适应环境而进化的原因,从而摧毁了各种唯心的神造论和物种不变论。达尔文的案例表明创新是人类进步的阶梯,是社会发展的不竭动力。17世纪的意大利,那个时代研究科学的人都相信亚里士多德,把这位两千多年前哲学家的话当作不容更改的真理。他曾经说过:“一个1磅重,一个10磅重的两个铁球同时从高空落下,一定是10磅重的先着地,速度是1磅重的10倍。”伽利略做了多次实验都证明这个道理错了,于是他公开做了一次实验。他站在塔上把两个球扔下来,观众惊讶地呼喊,因为他们看到两个铁球同时落地了。做人就要如伽利略一样勇于创新!创新精神能够改进人才的自有资源体系,能够进一步推动整个社会的发展。

(二) 凝聚爱国主义精神

爱国主义是中华民族五千多年史诗的灵魂,家国情怀随着历史流动而传承。爱国主义教育是课程思政的重要内容之一,而本课程可以挖掘较多的爱国主义教育元素。第五章遗传与基因中讲到袁隆平和杂交水稻,体现了伟大科学家的远大理想和爱国情怀。半个多世纪以来,袁隆平全心全意致力于杂交水稻的科学研究,提出了一种新的杂交水稻理论,使水稻育种取得了历史性突破。不仅解决了中国的粮食自给问题,而且为世界粮食安全作出了突出贡献。袁隆平常说“科学研究没有国界,但科学家有他们的祖国。如果他们不爱自己的国家,他们就会失去做人的基本原则,所以他们无法成为科学家”。袁隆平把个人理想与国家目标、民族目标统一起来,牢固树立实现中华民族伟大复兴的崇高理想和坚定信念。第六章基因工程里讲到古基因组学是个新学科,中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹紧跟国际前沿,直面挑战,组建起一支国际化团队。她带领团队主导的研究,填补了东方尤其是中国地区史前人类遗传、演化、适应的重要信息缺环,成为古DNA学科不可忽视的力量。1965年,中国科学工作者首次人工合成结晶牛胰岛素的成功,表明中国在这个领域里的科学研究在世界上取得了领先地位。人工牛胰岛素的合成,标志着人类在认识生命、探索生命奥秘的征途中迈出了关键性的一步,促进了生命科学的发展,开辟了人工合成蛋白质的时代,在我国基础研究,尤其是生物化学的发展史上具有重大意义和影响。就是这样一群新时代最可爱的人,心怀家国天下,用智慧与情怀守护国家的尊严。

(三) 发扬精益求精的工匠精神

工匠精神是指专业人才不仅要有精湛的技术,更要有专注、细致、严谨的态度和精益求精的精神,以及对职业的荣誉感、责任感和使命感。遗传与基因中讲到美国遗传学家萨顿和德国细胞生物学家勃法瑞提出了遗传的染色体学说,他们认为孟德尔的遗传因子位于染色体上。美国生物学家摩尔根则认为这是知识猜测,是“没有实验基础”的理论。为了反驳这一假说,摩尔根引进黑腹果蝇作为遗传学实验对象,相继发现交叉遗传、性别连锁以及遗传学第三定律:基因的连锁交换定律。摩尔根也因此获得1933年诺贝尔生理学或医学奖。诺贝尔委员会认为:“没有摩尔根的研究,就没有人类遗传学,也就没有人类优生学”。弗莱明发现了青霉素并且多年来一直亲自做实验,在研究金黄色葡萄球菌时发现一株青霉菌污染实验,他敏锐地分析出青霉菌分泌了某种物质抑制或杀死了金黄色葡萄球菌,从而发现可以从微生物中寻找医治传染病的生物药物。这些案例可让学生认识到善于观察、踏实勤勉、潜心研究的工匠精神在专业行业中的重要性。