基于多学科交叉的材料设计加工实践教学体系研究

作者: 邵绍峰 倪小磊 韦松

摘 要:在新工科教育理念的指引下,通过开展具备多学科交叉融合的实践教学项目拓展大学生知识面的广度,培育综合运用多学科知识的深度,培养符合社会发展需求的卓越人才至关重要。南京信息工程大学材料物理专业以材料设计加工与传感系统构建作为实践教学载体,开展材料合成与测试、增材制造与加工、传感器件的封装与调试、系统编程与数据传输等多项实践教学内容,为大学生构建材料科学、电子技术、信息技术相结合的系统化教学体系。该教学改革实践有效提升学生的探索热情,培养创新思维和实践能力,为造就创新型卓越人才起到重要的作用。

关键词:传感材料;增材制造;物联网;虚拟仪器;学科交叉

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0113-05

Abstract: Under the guidance of the new engineering education concept, it is very important to expand the breadth of College Students' knowledge, cultivate the depth of comprehensive application of multi-disciplinary knowledge, and cultivate outstanding talents who meet the needs of social development by carrying out practical teaching projects with interdisciplinary integration. Taking material design and processing and sensor system construction as the practical teaching carrier, the material physics major of Nanjing University of Information Science & Technology has carried out a number of practical teaching contents, such as material synthesis and testing, additive manufacturing and processing, packaging and debugging of sensor devices, system programming and data transmission, and built a systematic teaching system combining material science, electronic technology and information technology for college students. The teaching reform practice has effectively improved students'exploration enthusiasm, cultivated innovative thinking and practical ability, and played an important role in cultivating innovative talents.

Keywords: sensing materials; additive manufacturing; Internet of Things; virtual instrument; integration

随着人工智能、大数据、云计算等前沿科技的高速发展,新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起[1]。新工科建设内涵是以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为理念,以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才[2]。南京信息工程大学材料物理专业作为国家一流本科专业建设点,以新工科教育理念为指引,围绕新时代材料产业发展对人才的新需求,结合现有办学条件,积极推动以材料设计加工与传感系统构建为基础的课程建设,对传统材料物理专业实践课程进行改造升级,逐步构建完善的多学科融合型卓越工程人才培养课程体系[3]。南京信息工程大学材料物理专业探索在新工科建设及再深化的背景下,开展多学科交叉的实践教学项目,精心设计材料设计加工与传感系统构建课程,利用物联网和虚拟仪器技术在实践教学改造升级中的探索和实践,充分发挥新材料新工科特色人才培养优势,不断探索实践教学改革路径。

一 材料设计加工与传感系统构建课程性质和教学目标

(一) 课程性质

材料设计加工与传感系统构建课程是针对材料物理专业本科生开设的实践课程,以气敏传感材料的合成、材料测试、器件封装、系统构建、增材制造和程序编译为主要教学内容,以实践教学为主[4]。课程计划32学时,其中材料的合成与测试、增材制造、系统构建和程序编译四个主体部分各安排8学时。

(二) 教学目标

具体教学目标由以下四个层面所组成。

1)制备纳米复合传感材料,利用多种现代测试设备对传感材料进行表征。

2)气体传感器的封装制作,气敏性能测试,探究传感器的灵敏度、选择性和稳定性[5]。

3)利用开源硬件平台和虚拟仪器设计构建物联网测控系统,兼容气体传感器、温湿度传感器以及光照传感器等器件。结合MQTT通信协议,将实时采集的传感数据同步发送到云平台[6]。

4)利用3DS Max设计系统模型,采用增材制造技术制作物联网测控系统外框模型。

二 材料设计加工与传感系统构建实践教学的开发与设计

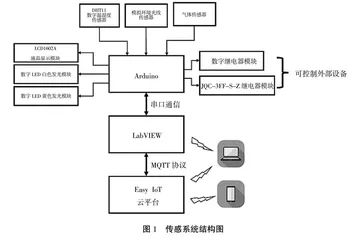

实践教学课程设计的基于Arduino与LabVIEW的物联网测控实践教学系统,如图1所示,包括Arduino UNO R3主控制器、DHT11数字温湿度传感器、模拟环境光线传感器、气体传感器、LCD1602A液晶显示模块、数字LED发光模块、继电器模块、LabVIEW上位机以及Easy IoT云平台显示与控制界面[7]。Arduino主控制器运用基于信任度的数据融合算法对各传感器采集的信息数据进行数据融合处理,以此减少外界因素对数据的干扰,而人机交互主要通过MQTT协议将数据通过LabVIEW上位机向物联网平台进行传输,通过云平台输入命令实现对硬件的云端控制。由于Arduino为开源主控板具有灵活多样和易于直接控制的电路接口,可以搭载各种类型的传感器模块。其中,气体传感器为学生自主制备材料并进行器件封装。通过适当的硬件配置和LabVIEW上位机的开发,学生就能够构建出具体的信息采集与传输系统,从而增强学生参与实践的主观能动性和创新精神。此外,LabVIEW基于数据流的传输方式以及模块化程序设计的特点,具有强大的兼容能力以及数据分析能力,将采集到的数据自动进行保存,并能够充分地进行数据处理,减少传感器测量误差,提高系统的准确性。实践课程通过充分的学科交叉,培养学生系统化思维。在课程进行的过程中,学生需要将G语言编程、材料制备与器件封装、信号采集与数据分析等方面有机结合,从而提高学生综合运用多学科知识的能力。

(一) 传感材料概述与实验

课程聚焦当前传感材料科学的前沿领域,着重培养学生的科学思维和实验操作及数据分析能力。以精品课建设为契机,构建基于“学习通”的在线学习内容和活动设计,将讲授和翻转课堂相结合,强化课前线上研习,注重课后线下实践[8]。考虑到学生在材料科学方面的理论基础比较扎实,因此,学习的重点是利用成熟的合成方法制备最新的有机无机复合传感材料,运用先进的测试技术展示复合传感材料的微观世界和学生通过真切的测试环节所获取材料的宏观传感性能[9]。所制备的复合传感材料为共价有机框架(COFs)/半导体金属氧化物/纳米碳球。运用场发射扫描电子显微镜对复合传感材料的形貌进行表征,如图2所示,复合传感材料为分级结构空心球,该空心球由纳米尺寸的复合碳球自组装而成,纳米复合碳球表面包覆半导体氧化物以及共价有机框架材料。如图3所示,利用静态传感测试系统在高湿度条件(相对湿度为90%)下对气体传感器的气敏性能进行测定,分析传感器对不同气体不同浓度的响应灵敏度,探究传感器的气敏选择性[10]。

(二) 主控板的选择以及硬件系统的构建

材料物理专业在本科阶段开设了电工电子学、固体物理、半导体物理和半导体材料与技术等理论课程,但相关实验课程的课时较短,甚至部分课程未同步安排实验课程。因此,需要借助相对科学和综合的实践教学课程,在有限的课程时间内加强学生掌握所学知识的深度。课程面向实践基础相对薄弱的材料物理专业学生,如何设计实践教学环节进一步提升学生理论联系实际的能力是本课程的重点和难点。课程采用开源硬件Arduino UNO R3作为系统开发的主控板。该控制器主板是基于ATmega328P微处理器的单片机,是硬件系统的核心部分,在此之上完成程序代码的编写。如图4所示,材料物理专业实践教学中心提供主控板,同时提供Arduino UNO R3引脚与单片机引脚对应关系和原理图。授课老师着重讲解主控板所具有的14个数字I/O端口(包括6个PWM输出口)、6个模拟输入端口、ICSP端口、复位端口、USB接口以及外部供电接口DC插头等。学生通过动手操作熟练掌握主控板为外接传感模块如温湿度传感器、光照传感器、气体传感器、显示模块、LED发光模块和继电器模块所提供的充足引脚的连接方式,熟悉如何配置读取输入或写入输出等模式实现数据的快速交互。通过学习,学生可以了解D13引脚信号指示灯、串口通信指示灯、电源指示灯等显示控件。通过构建硬件系统增加了课程的实践性,也增强了课程的趣味性和挑战性。若想顺利地实现测控环节中信息采集和远程控制等指定目标,则要求各小组成员在理解基本原理的基础上,熟练掌握物联网测控系统的安装技巧。上述任何一个模块出现问题,都可能导致学生在物联网测控系统的调试过程中无法实现数据采集和硬件控制。一旦出现问题,任课教师会鼓励和启发学生从多学科角度分析实际问题,探究原因,采用科学可行的方法进行解决。

(三) 物联网测控系统上位机的构建

上位机部分是物联网测控系统的软件核心,课程主要采用LabVIEW图形化编程语言对Arduino进行开发,凭借图形化编程、丰富的模块选择以及可以直接搭建用户界面,使用LabVIEW进行上位机程序的开发可以大大地提升系统设计的效率,缩短开发周期。如图5所示,物联网测控系统的上位机程序提供学生与系统之间的交互界面,学生可以在上位机界面完成数据的采集、显示与存储,对硬件设备进行调控等操作。结合智能虚拟仪器技术的授课基础,任课老师将物联网测控系统上位机部分用户界面分为五大模块,并将学生进行分组,同步完成包括“用户管理”“数据采集”“监控控制”“数据记录”以及“日志文件”[11]等分项。其中,在信号通信方面,掌握LabVIEW上位机与Arduino通过USB端口进行串口通信采集数据,并通过MQTT通信方式与Easy IoT云平台进行数据传输以及命令控制是至关重要的[12]。硬件与上位机的串口通信以及上位机与云平台的数据交互也是本课程教学过程中的重点和难点[13]。

为了最大限度地体现以学生为中心、实践为手段、能力为目标的先进教学理念,根据该部分内容具有学科交叉、工程性强、任务量大等特点,单个小组都难以全部完成。因此,需要各组学生在上位机开发和调试过程中,增强组织协调能力,提升运用知识、技术和方法的能力,从而达到通过本课程的实践教学提高学生实践能力和创新能力的教学目标[14]。