课程思政融入工程教育专业认证的有效路径研究

作者: 陈兴文 刘燕

摘 要:基于课程思政与工程教育专业认证对工科类专业课程建设的双重考量,在深入剖析工程教育专业认证相关要求与《高等学校课程思政建设指导纲要》内在逻辑的基础上,提出了全链条贯通式的课程思政与工程教育专业认证融合策略,并通过实证加以说明;旨在激发工科专业教师开展课程思政内生性改革动力和推动非技术能力培养模式与课程思政深度融合,以进一步增强工科学生为国为民的担当情怀和履职责任感。

关键词:课程思政;专业认证;融合路径;非技术因素;教学策略

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0109-04

Abstract: Based on the dual considerations of curriculum ideological and engineering education and professional certification for engineering curriculum construction and in-depth analysis of the relevant requirements of engineering education professional certification and the internal logic of the guiding outline of ideological and political construction of college curriculum, this paper proposes a full chain strategy of curriculum ideological and engineering education integrated into professional certification, which is demonstrated through empirical evidence, intending to inspire engineering teachers to carry out endogenous reform of curriculum ideological and political education, and promote the deep integration of non-technical ability training models and curriculum ideological and political education, in order to further enhance the sense of responsibility and performance of engineering students for the country and the people.

Keywords: course ideological and political education; professional certification; fusion path; non-technological factors; teaching strategies

2020年5月教育部出台的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出“要根据不同学科专业的特色和优势,深入研究不同专业的育人目标,深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性”[1]。2016年6月我国正式加入《华盛顿协议》以来,各高校的工科专业以落实落地落细OBE(Outcome-Based Education)核心教育理念为引领,从“学生中心、产出导向、持续改进”工程认证理念出发,对标专业认证标准,从提高学生发展的满意度、培养目标和课程体系的合理度、毕业要求的达成度、持续改进的有效度、师资队伍和支持条件的保障度等7个方面加强内涵建设,有力地推动我国高等工程教育改革和人才培养质量的提升。中国工程教育认证协会发布的专业认证自评自证指导文件中指出“专业应坚持立德树人,开展学生学习指导、职业规划、就业指导、心理辅导等工作,引导学生树立社会主义核心价值观,帮助学生达成毕业要求,实现学生发展”[2]。可见,课程思政与工程教育专业认证融合是学生全面发展的必然要求,是提升学生工程核心素养的有效路径,是对社会、健康、安全、法律、文化、环境等非技术毕业要求达成的有效支撑。

因此,探索工科类专业课程思政与工程教育专业认证有效融合,是破解创新思政与专业教育硬融入和“两层皮”的现实课题,是培养社会主义建设者和接班人的现实需要,也是培养具有国际竞争力的工科专业人才的必然要求。为此就两者的内涵、联系及达成途径进行了深入探讨,并以所承担的课程为例给出课程思政和专业教育的融合模式,期望为工科专业提供系统化的课程思政措施与方法。

一 工程教育认证通用标准解析

现行的T/CEEAA 001—2022《工程教育认证标准》包括学生、培养目标、毕业要求、持续改进、课程体系、师资队伍和支持条件七大认证标准项,其中最核心的就是“学生”,是面向全体学生的培养目标与毕业要求(学习成果)的达成的出发点和落脚点,同时在《工程教育认证通用标准解读及使用指南(2022版)》对落实立德树人根本任务提出了明确要求,要求结合专业教育开展立德树人教育,引导学生理解和践行社会主义核心价值观[2];“课程体系”“师资队伍”“支持条件”都是服务“学生”达到“毕业要求”和实现“培养目标”的保障;“持续改进”是为了确保“学生”达到“培养目标”和“毕业要求”而建立的机制和采取的措施。

毕业要求标准项在工程认证中起着承上启下的桥梁和纽带作用,也是对学生毕业时应达到的专业能力和素质(学习产出)的通用要求。其具体包括工程知识、问题分析、设计/开发解决方案、研究、使用现代工具、工程与社会、环境和可持续发展、职业规范、个人和团队、沟通、项目管理和终身学习12个方面[3]。按照其内涵可将毕业要求分解从“知用、担责、修己”三个维度进行重构,形成“543”体系结构,即“知用”体现在标准前5个标准项中,侧重对专业技术能力的培养;“担责”体现在6、7、8和11的4个标准项中,主要侧重基于工程约束条件培养学生与工程设计相关的社会、健康、安全、法律、文化、环境和职业道德等方面的能力;“修己”体现在9、10和12 的3个标准项,主要侧重强化学生工程实践所必备的个人素养养成教育。

从毕业要求“543”结构来看,对学生毕业时应达到的职业素养和综合素质可归纳为以下几点:①能够从可持续发展角度,基于公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理,以及社会与文化等因素来分析与评价所提出的工程设计解决方案和所从事的工程实践活动;②知晓、理解和评价开展工程实践活动对环境保护和可持续高质量发展的影响要素;③具有较好的人文素养、较强的专业情怀、正确的价值取向和行为规范,在工程实践中恪守工程伦理并尊重相关国家和国际通行的法律法规,主动践行工程利民初心和使命;④能够在多学科、多样性、多形式(面对面、远程互动)的团队中与其他团队成员或与业界同行及社会公众进行有效的、包容性的沟通与合作;⑤能在最广泛的技术变革背景下,认识到自主和终身学习的必要性,具备接受和应对新技术、新事物和新问题的自主学习能力。

由上述分析可见,工程教育专业认证中对职业素养达成的要求,涵盖了价值观塑造、工程伦理、职业道德和个人素养等方面。为了促成这些素养的有效达成,不仅需要通识课程的基础支撑,更需要在专业教育中融合和渗透,因为职业素养的培养不能离开专业教育场景的体验,若仅靠通识教育来支撑,势必会产生德智分化的现象。

二 课程思政内涵解析

近年来,随着课程思政的深入开展,教育部对推进专业教育与课程思政的融合先后出台了一系列文件,提出了明确要求和行动导向。2018年出台的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》中指出“高校全面加强课程思政建设,做好整体设计,根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求,科学合理设计思想政治教育内容”[4],提出了课程思政要与专业教育结合的要求;2019年出台的《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中指出“把课程思政建设作为落实立德树人根本任务的关键环节,坚持知识传授与价值引领相统一、显性教育与隐性教育相统一”[5],明确指出课程思政要做到知识教育和价值引领教育的统一;2020年发布的《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》中指出“全面推进所有学科课程思政建设”[6],突显理工农医的学科特色,进一步强化了课程思政与专业特色的融合;2020年出台的《高等学校课程思政建设指导纲要》,从课程思政建设的战略意义、教育价值、内容要求、教学体系、分类方法、教学要求、师资要求、评价激励和组织保障9个方面全方位对课程思政落实落地落细提出要求,其中把人才培养效果作为首要标准。

从以上文件的核心要义来看,课程思政是一种全新的育人理念,是对知识观和课程观的重构和再认识,一方面需要深入研究不同专业的育人目标,深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,实现知识传授、价值塑造和能力培养的多元统一的有效途径[7];另一方面要从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化和历史等方面,提炼专业课程中蕴含的文化基因、价值范式、职业道德和职业态度等育人要素[8],并将其转化为有形、有感、有效的教学设计与内容,实现理性价值与工具价值的统一。

三 工程教育专业认证视域下课程思政的融合路径

(一) 课程思政与人才培养目标的顶层融通

培养目标是各专业依据外部需求和条件(包括学校定位、专业具备的资源条件、社会需求和利益相关者的期望等),对该专业毕业生在毕业后5年左右能够达到的职业和专业成就的总体描述,是各专业开展人才培养方案修订、实施教学活动、开展人才培养质量评价及条件建设的基本遵循[9]。依据认证标准和课程思政建设内涵,从“五育并举”培养目标出发,强化育人目标整体性设计,充分体现德、识、能、技及责的培养总目标和学生毕业后5年的职场格局与专业发展的高度与深度。

(二) 课程思政与毕业要求的系统化融合

毕业要求是学生毕业时应达到的能力和素质,是实现课程思政育人由“软指标”变成“硬约束”的关键。将理想信念教育、工程伦理观教育、工匠精神培养、专业报国情怀和健全的人格观塑造、职业道德规范等方面与工程教育专业认证毕业要求12条(特别是非技术能力培养)进行全域化融合,反向优化课程体系,统筹落实各类课程育人要求,形成课程思政有组织、有计划的全嵌入、全覆盖,落实专业育人与思政课程改革同向推进,避免工程认证工作与课程思政开展出现“两层皮”的问题。

(三) 课程思政与课程教学大纲的全链贯通

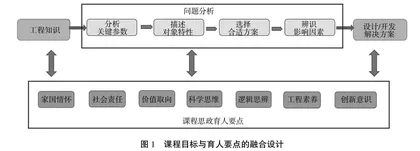

课程教学大纲是对课程教学目标、教学内容、教学活动以及教学评价的规划和设计,是任课教师落实培养方案和开展课程教学的指导文件,也是同行或者第三方核查课程教学达成质量的依据。课程大纲编修时在考虑知识传授和能力培养的同时,要将思想价值引领教育与各门课程特有的学科背景、学情状况、体系内容、非技术因素养成、教学策略及评价方法进行全链条贯通,推动课程思政与非技术因素达成从“点上发力”走向“链上协同”,避免出现“两张嘴”。

(四) 课程思政与课堂教学的情理交融

课堂教学是落实育知情意行合一的主战场,是课程育人的主渠道,是打通教书育人、启智润心的最关键节点[10]。在工科课堂教学实施中,教师要将时代精神、工程报国、工程为民、工程职业道德、工程伦理等思政要素与课程学科背景、教学内容进行显隐结合、理实融合,在德学兼修、德能并进上下真功夫、实功夫和苦功夫,避免简单的灌输和“干巴巴”的讲授。