工程伦理课程教学体系建设与教学方法实践

作者: 关巍 郝淑慧 奚赵勇 王淼淼 王潇楠

摘 要:针对我国工程伦理教育目前存在的问题,包括教学目标不明确、教学内容逻辑性不强、教学方法单一等,该文依托在工程伦理教学中的实践经验,在工程伦理教学目标的引导下,对教学内容进行科学化、系统化的设置,采用体系化的教学方法,成功实现教学目标的明确化和细分化,探索到一套系统科学的工程伦理课程教学思路。教学实践证明,科学化、系统化和体系化的教学模式能够有效地实现工程伦理课程的知识和技能目标,为工程伦理教学提供科学的理论支撑。相关经验属于初探,期望可为我国工程伦理教学体系的建设和完善提供有益的参考。

关键词:工程伦理;教学体系;教学方法;科学化;教学思路

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0131-04

Abstract: In response to the current problems in engineering ethics education in China, including unclear teaching objectives, weak logical teaching content, and single teaching methods, this article relies on practical experience in engineering ethics education, driven by the objectives of engineering ethics course, to scientifically and systematically set the teaching content, adopt systematic teaching methods, and successfully achieve the clarification and differentiation of teaching objectives, explored a systematic and scientific teaching approach for engineering ethics courses. Teaching practice has proven that a scientific, systematic, and systematic teaching model can effectively achieve the knowledge and skill goals of engineering ethics courses, providing scientific theoretical support for engineering ethics teaching. In addition, the relevant experience is a preliminary exploration, and it is expected to provide a useful reference for the construction and improvement of China's engineering ethics teaching system.

Keywords: engineering ethics; teaching system; teaching method; scientization; teaching thoughts

在全球范围内,科技和工程使得人类改造自然的能力急速增长。随着当前对各种工具带来的工程风险理性的反思,人们越发意识到“责任在当代道德理解中已经成为一个关键术语”。特别是在20世纪90年代后期,如何加强工程师培养中的工程伦理教育、提高工程师和其他工程实践者的社会责任感,成为国际工程教育的重要问题[1]。

习近平总书记指出:“当今世界的综合国力竞争,说到底是人才竞争,人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源,教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。”强调科学技术尤其是工程技术的发展和进步依托于人才,没有一大批具有家国情怀的现代化顶尖高科技人才和卓越工程师,中华民族伟大复兴目标难以实现[2]。2020年5月28日,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)提出,要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[3]。

我国是华盛顿协议的正式成员,由中国工程教育专业认证协会组织实施我国的工程教育专业认证工作。在其认证标准中,特别强调了社会责任感和工程职业伦理规范对工程教育的重要性。因此,在我国国务院学位委员会印发的《关于制订工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见》的要求中,工程伦理被列为工程类硕士的公共必修课程,可以看出工程伦理教育在我国高等教育中的重要性和必要性[4]。而我国工程伦理教育仍处于初级阶段,存在教学内容逻辑性不强、教学方法单一等不足之处[5]。所以本文认为工程伦理的教学改革主要集中在教育内容的逻辑性和教学方法的创新性两个方面。同时我们需要把国际化背景下工程伦理(Engineering Ethics)专业知识进行本土化改良,将该课程的知识技能传授与价值观塑造属性相结合,从而完善工程伦理课程教学体系的设计,利用案例式[6]、情景式[7]、翻转课堂式等教学方法[8],解决我国工程伦理教育中存在的问题。同时本文尝试将社会主义核心价值观引入工程伦理课程教学中,从思政维度加深学生对工程伦理概念的认知高度。

一 工程伦理课程知识模块和教学目标

在通行的国际工程师认证体系中,工程伦理教育主要有三个目标[9]。

知识目标:掌握工程、工程师、伦理学、工程伦理的概念,了解工程实践中基本的伦理理论、伦理原则和方法。

技能目标:培养学生在面对工程实践中的伦理困境时,运用伦理学理论、方法进行伦理决策的能力。

价值观塑造目标:培养学生的社会责任感,使学生能够树立起“将公众的安全、健康、福祉放在首位”的伦理判断准则。

(一) 知识目标

工程伦理虽然是一门用来解决实际工程中具体问题的实践学科,但其各种概念很抽象。作为老师,需要为这些概念架设一座由抽象到具体、由理论到实践的桥梁,才能使这些概念更好被理解。同时,这些概念的讲授也需要符合工科生所特有的“工科思维”逻辑特点开展[10]。因此,课程的讲解应从伦理学概念开始。

1 伦理学概念

为使学生更易理解伦理学的概念,我们应该从学生熟悉的“世界观、人生观、价值观”切入,重点强调“世界观”的客观性和“人生观”的主观性。例如,通过提出一个思考性问题——“当你的人生观和世界观产生冲突时,你应该如何处理?”,引出“价值观”的概念。接下来,可以运用“子贡赎人”和“子路授牛”的典故,让学生思考“伦理”和“道德”的差异,从而帮助他们深入掌握“伦理是对道德的审思”这一概念。最终,学生可以领悟到“伦理学”就是在主观和客观之间发生冲突时,需要遵循的价值判断的哲学。通过以上的教学过程,学生可以更清楚地理解伦理学的概念和意义,从而为后续的工程伦理课程学习提供知识储备,为将来做好工程伦理实践打下坚实基础。

2 工程和工程师的概念

为了让学生更好地理解“工程”概念和“工程师”的角色,应该首先展示多样化的工程种类,让学生了解工程不仅仅是土木工程(建筑),还包括环境工程、软件工程、生物工程、海洋工程和交通工程等多种工程表现形式。然而,这也可能会导致工程概念很难被准确定义。这时,我们需要引入工程师的概念,强调工程师的职业特点,并通过历史事例对工程师与科学家、艺术家等职业的特点进行对比讲解,从而引出工程伦理学课程的价值观塑造目标——“将公众的安全、健康、福祉放在首位”,确立工程师职业的伦理准则。

最后,我们需要将“工程”和“工程师”两个概念结合起来,强调“工程”的实施过程需要“工程师”的参与,而且这两个概念有着共同的伦理准则——“为公众的安全、健康、福祉而服务”。我们的教学过程就是要让学生认识到伦理学是工程师从事工作中不可或缺的部分,只有把伦理学渗透到工程实践的全过程中,才能让工程实践更好地服务于社会公众。

3 基本伦理学理论和原则

伦理学主要包括三种理论:效益论、义务论与德行论。

1)效益论。很多西方哲学将“效益论”翻译成“功利主义”,含“急功近利”的贬义色彩,其核心伦理原则为“谋求最大多数人的最大幸福”,强调行为的结果。然而,在工程伦理课上,我们不应仅仅强调效益论的负面性。相反地,我们应该讲解效益论在建构社会秩序、提升社会生产效率和促进社会资源优化方面的积极作用。同时,我们也应该将效益论视为工程师在面对主观与客观世界产生冲突时进行价值最优化判断的一种有效手段,而对工程项目的运筹优化也是工程师需要掌握的基本职业技能之一。

2)义务论。其根本观点是判断一个行为是否正确,与这个行为的结果或效益无关,而要看一个人的动机,也就是他“善的意志”,简称善意。义务论强调人们在面对主观与客观世界产生冲突进行价值判断时,只要秉承善意去做一件事,这件事情就有价值。在工程伦理课上,可让学生对“好心办坏事”这个话题进行讨论,并使用“挑战者号事件”中的工程师罗杰·博伊斯乔利作为“工程师典范”的例子,来强调动机和善意在工程实践中的重要性。最终,我们要让学生明确,动机和善意是工程师进行伦理决策的第一步,是评估和选择不同行为的出发点,工程师的每个决策的核心是“为公众的安全、健康、福祉服务”,这是工程师的职业伦理核心价值。

3)德行论。德行论认为,人在面对主观与客观世界冲突时,价值的判断既不取决于行为的结果(效益论),也不取决于行为的动机(义务论),而需要强调个人的修养,即思考“我应该成为什么样的人”。由于“德行论”更侧重于整个生命过程和道德习惯的养成,它实际上已经从“价值观”问题上升到“人生观”问题。因此,工程师应该将“为公众的安全、健康、福祉而服务”的伦理准则作为“人生观”的一部分,并持续践行。

(二) 技能目标

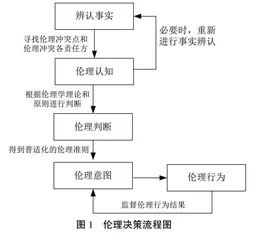

进行伦理判断,解决道德困境,是工程伦理课程最重要的教学目标,即技能目标。国际化背景工程伦理有一套成熟流程和体系,当工程师遇到道德困境时,要熟练利用该伦理决策流程和思维方式,迅速解决道德困境。如图1所示,主要包括五个步骤。

1)辨认事实,即努力了解事实真相,区分观点和事实。

2)伦理认知,即认识到需要进行的事情上存在哪些伦理问题。

3)伦理判断,即依据效益论、义务论、德行论三个基本伦理学理论和原则,对可选择的行动方案进行道德评价。

4)伦理意图,即根据道德评价结果进行道德推理,看行动方案所依据的道德评价准则是否可作为普适化的行为决策准则,以确定实施最终伦理决策的意图。

5)伦理行为,即依据伦理意图,监督伦理决策的实施过程,指导我们的行为。

需要强调的是,在按照以上流程进行伦理决策时,能否得到具有普适性的伦理意图是伦理决策是否成功的关键。而且在进行工程伦理决策时,需要将“公正”和“诚信”作为基本伦理决策准则。此外,还需要对“忠诚”和“环境”两个伦理决策准则进行探讨。最终,我们要向学生明确强调工程伦理决策最为重要的伦理准则——“忠诚于公众的安全、健康、福祉,实现人与自然的和谐发展”。

(三) 价值观塑造目标

工程伦理课程的教学目标不仅仅是教会学生“伦理学”概念和“伦理判断”方法,更为重要的是要让学生了解工程的社会价值,培养其正确的工程观和工程责任意识。因此,在整个课程教学中,我们应该通过表1中教学内容和价值观塑造的关系,强调“将公众的安全、健康、福祉放在首位”这个工程师职业伦理准则,并贯穿始终。