信息化技术在任务式教学中的应用实践探索

作者: 杜军霞 朱秀敏 张雪辉 武宇红

摘 要:社会发展催生高等师范院校新生态,在信息化教育快速发展的情况下,教师可以从课程建设的角度充分利用技术革命的优势,破解原有课堂上的多种问题。其中任务驱动式教学方法结合信息化技术的利用,能够有效提升教学效果,体现在学生的主动参与性、责任心、学生收获和师生关系等多个方面。以师范类生物科学专业人体解剖生理学课程为例,借助信息化技术探索实践新的“任务育人”教学模式,并进行经验总结和反思。

关键词:信息化技术;任务驱动;师范类;生物科学专业;人体解剖生理学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0135-04

Abstract: Social development has given birth to a new ecology in normal universities. With the rapid development of information education, teachers can make full use of the advantages of technological revolution from the perspective of curriculum construction to solve various problems in the original classroom. The task driven teaching method combined with the use of information technology can effectively improve the teaching effect, which is reflected in the students' active participation, sense of responsibility, students' harvest, teacher-student relationship and so on. Taking Human Anatomy and Physiology as an example, this paper explores and practices a new teaching mode of "Task-based education" with the help of information technology, and summarizes and reflects on the experience.

Keywords: information technology; task-based education; normal class; major in biological science; Human Anatomy and Physiology

2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观[1]。专业课程的建设不仅仅要以培养知识和技能为目标,更要注重价值引领,培养学生的综合素质和价值形态,需要时刻注意教书和育人并重,才育与德育并行。费曼学习法、布鲁姆教学理念、人本主义观点等多种心理学和教育学的理论观点及多种教学案例,都表明让学生想起来、说出来、用起来的学习是能够锻炼学生知识技能、提升综合素养的重要方法。相应的有任务驱动法、项目法、探究式学习等多种教学方法。当此类教学方法与社会和企业等实际工作任务或问题融合时,会极大程度培养学生的责任感和使命感。原有的课堂教学受限于教师时间和精力、教学条件等因素,在多数大班类的课程中开展的可行性较差,且教学效果不够理想。随着信息化技术的发展,“互联网+”教育的大时代来临,国家发布《教育信息化2.0行动计划》,校园内网络设施和信息化教学条件全面改善,使得充分而高效地利用信息化技术破解原有课堂中的矛盾和问题成为可能,学习者有了更多的学习途径和资源,可以随时随地进行学习交流[2]。2020年新冠疫情的出现进一步凸显出信息化技术对于教书育人、立德树人的重要影响,但同时也因此出现了平台鱼龙混杂、技术层出不穷、师生关系淡漠等问题。如何充分而高效地利用信息化技术提高课堂教学效率,同时避免被内卷内耗,达到课程育人的效果,是每个一线教师需要认真思考的问题。以师范类课程人体解剖生理学的任务驱动教学模块为例,从教学理念、教学设计、教学实施和教学评价几方面叙述借助信息化技术前后的课程状态,并从学生主动参与度、学生的收获和意愿、社会责任和使命感及师生关系等几方面讨论教学改革的效果,总结信息化技术给课程建设和整体课程质量带来的红利和挑战。

一 课程情况及问题分析

人体解剖生理学授课对象是师范类生物科学本科专业学生,课程目标是使学生掌握人体各系统解剖结构和生理功能基础知识,并能用知识解释生活现象或对知识进行内化-输出,具有宣传和传播知识的技能和意愿,具有生理卫生保健意识。原有教学模式以讲授为主,结合任务驱动教学方法,设置“课堂小组汇报”模块,这是基于人本主义学习理论和美国国家训练实验室提出的学习金字塔理论,希望通过任务挑战发挥学生学习的内驱动力,充分发挥潜能,达到自我实现。此课程的知识特点之一是零散而又统一,教师按照知识点逐一讲解,根据构建主义认知理论,需要辅助学生串联知识点形成自己的知识体系,而以人体各大系统为主题的课堂展示活动是达到这一目的的有效途径。再根据学生的师范特性,讲解和展示的输出方式贴合其职业发展需要和特点,具有很强的针对性。因此,这一环节的教学目标包括专业知识学习、职业能力锻炼和态度培养、职业精神体会。

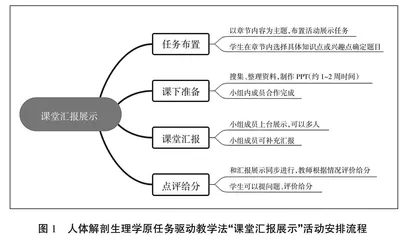

原有的“课堂汇报展示”环节分为任务布置、课下准备、课堂汇报和点评给分四个步骤,如图1所示。

在实施的过程中发现了下面几点主要问题。

一是学生积极参与性较差。主要体现在以下几方面:①学生主题选择和内容准备的敷衍现象逐渐增多。教师指定出章节范围,由学生根据兴趣和疑问自定主题,部分学生将常见疾病作为题目后直接从网络搜索相关疾病搬运到PPT中念稿汇报,这一现象在活动初期少有,但到活动中期时逐渐增多。②任务分工不明确、无记录、无监督。教师将任务发布后,多数小组自行课下完成准备,没有任务分工记录,也没有监督评价机制,虽然教师强调是小组汇报,组内同学可以补充发言,但在课堂上汇报时组内学生少有补充发言现象,变成组长个人展示。③听课兴趣低落,抬头率低,评价不积极。在课堂展示时,台下学生低头现象严重,汇报之后台下发言提问和评价的学生也较少,因此对于每组的表现和评价主要由教师进行,工作量增大的同时评价效果也较差。

二是缺乏学生学习效果的反馈渠道。在课堂上打分评价反馈效率过低、客观性较弱,教师只能利用个别谈话法进行了解,对于学生的整体满意度、收获感、评价和意愿等反馈信息了解得不够充分。

三是师生关系淡漠。教师虽然强调在活动准备过程中有问题随时联系,但因活动内容主动联系教师的学生较少,加上课堂上时间有限,课堂下各自忙碌见面较少,所以整体师生关系不够乐观,这样也反过来影响了师生的积极性和课堂效率。

总体来讲,这一模块的设置虽然在一定程度上对学生的知识学习、能力锻炼、精神体验有所帮助,但离预期的教学效果相差较远。

对上述问题的原因进行分析。一方面学情变化影响较大,近几年的学生以“00后”(2000年及以后出生)为主,在互联网、信息化时代长大,网络沟通已经成为他们重要的交际形式,交流习惯和话语方式等都有着鲜明的时代特性,师生之间沟通交流遇到阻碍;另一方面,原有的任务模式主要依赖教室的多媒体设备,在知识输出能力方面只锻炼到了上台展示的同学,课堂上时间有限,多数同学仍然不能完整参与整个活动。同时,教师对学生任务过程中的进度和问题了解得也较少,导致课堂出现教学效率低下和任务评价不够全面的现象。

二 借助信息化技术改进任务驱动法教学

为了解决上述问题,课程组对此环节进行了探索改进,经过两次中间过渡的形态,最终形成现有的“科普项目”教学模块。课程以师范认证工作的推进为契机,按照OBE教学理念,以学习目标产出为导向,充分体现学生主体性,在教学效果评价和反思基础上进行持续改进。同时,从师生沟通、任务指导、情景体会等方面注重课程思政育人元素的渗透。重点对以下几点进行了探索。

第一,重新梳理教学理念,重在落实。充分贯彻OBE教学理念。以人才培养目标为依据重新修订课程目标,分为知识目标、能力目标、素养目标几个层次;根据目标和预期育人效果反向制定教学内容和策略,在教学设计中真正体现学生主体,防止过度教学、过度安排,权力下放,学、评环节自主化,教师由“事无巨细做安排”,转变为“抓大放小搞服务”。

第二,教学实施过程中主动迎合学生的学习和沟通习惯,充分、高效借助信息化工具辅助教学,建立新的师生沟通模式。改革后的“科普活动”依托学习通教学平台与抖音、公众号、哔哩哔哩和视频号等多种自媒体、交流软件,同事兼顾线下宣传活动;教师和学生的联系方式从课堂上面对面延伸到学习通、QQ、微信和电话等,联系时间由课堂内延伸至7+2、白+黑,教师养成随时关注手机动态的习惯,及时询问和回复学生活动情况;学生的准备、宣传等过程有数据、有记录,能够客观体现学生的实际活动情况。

第三,活动的教学评价改革。活动结束后在课堂上统一汇报展示,每组展示内容包括本组的基本情况、任务分工、设计方案、实施过程、实施效果和自我评价等,在汇报展示后全班同学投票,得票前5名的小组每人获得小礼品或积分奖励。将所得票数折合为分数按照70%比例,教师评分按照30%比例合并计入平时成绩。改革后的“科普活动”项目具体教学安排如图2所示。其中第2、3、5步骤着重体现学生的主体作用和教师的辅导作用。

三 教学效果分析

经过上述针对性的改进,教学效果明显提高,主要从学生积极参与度、学生收获、师生关系几方面分析。

第一,学生的积极性和主动参与度可由课堂活跃性、课堂抬头率、评价参与度、主观评价率和师生沟通频率等多个方面体现。改革后的“科普活动”项目中,学生踊跃报名组长和主动分组,分组数量比预计的多出2组,共17组,且每组自行为小组命名。活动方案设计和准备过程中,有组长也有组员多次主动跟教师反复沟通设计方案和宣传内容,为了达到更好的科普宣传效果,有的学生主动到实验室借模型拍摄讲解小视频,有的主动问教师借小音箱和扩音器等设备,有的主动向教师索取相关知识的途径……每个小组的分工合作都按照时间计划有条不紊地进行,并且多数小组主动跟教师反馈活动准备进度,从期末评比的汇报中也能体现出每个成员的分工和努力。在期末汇报展示的环节,汇报内容也精彩纷呈,不仅有本组宣传的知识,更有本组的故事,有的组长汇报、组员配合,有的全组上台汇报,台下学生几乎没有低头现象。最后,线上投票活动在4天内完成,全员进行了投票,且多数附有评语,其中字数多于10个的评语达46%,这些现象都从一定程度上反映了学生参与活动的积极性和主动性。

第二,学生真正有所收获。活动过程中通过教师和学生沟通和联系发现,每组学生在选择主题后都会从教材、网络上搜索整理相关知识,因为涉及到科普宣传,讲究知识的科学性,因此,学生格外认真,有的组准备微课视频和实地宣传讲解会查阅多篇文献,有的在老师帮助下更加仔细地辨别器官模型上的每一个解剖结构……这些现象体现了学生在知识层面的拓展和系统化,有的组在宣传活动中有宣传对象问的问题不会回答,就来主动找教师讨论相关的知识。在活动中所有学生都从线上或线下直接面对社会,他们面对着熟悉或陌生的宣传对象,需要根据科普对象设计宣传内容和深度,需要根据科普方法学习自媒体小程序的使用和维护,需要根据实际场地选择脱稿还是念稿……这些过程和体验很好地锻炼了师范生职业技能和素养,他们认真地对待每一个知识点、每一个对象、每一个问题。其中一个小组在汇报展示时视频播放出了点小问题,但其短暂着急过后稳定情绪顺利完成了后面的内容汇报,下台后小组长难过地在角落里掉眼泪,这些细节透漏出学生严肃认真的态度、科学严谨的精神,正是优秀教师职业素养的体现。这一公益性质的活动让学生体验了满满的社会责任感和成就感,根据学生汇报展示的数据,最多的一组宣传活动受众人数达300人,多数组的在线和线下活动都收到各种各样的问题,他们一一详细解答,认真负责,有学生表示,活动结束后他们仍然会继续维护建立的公众号,他们的活动也得到了宣传对象的点赞和认可,这样一种社会认可使学生真正体验到了自己的社会价值,也激发了他们的社会责任感和使命感。以呼吸系统为主题的小组,在完成科普宣传活动后竟然自发在校园内开展了捡烟头活动,其社会责任意识不言而喻。活动后的调查问卷显示,98.59%的学生认为这一科普活动非常有用,从多方面锻炼了自己,如果有机会,非常愿意参加此类活动,1.41%的学生认为从某一方面锻炼了自己,如有机会,愿意参加此类活动,在主观意见反馈中,多个学生表示希望活动时间更久一些,或希望再次有此类的活动,或主观表达自己的收获,主要包括知识、能力、体会,以及团队协作能力。