基于“3W”互动模式的水质工程学实验课程教学改革

作者: 周帅 高媛媛 段毅 李仕友

摘 要:水质工程学是给排水科学与工程专业的核心理论课程,其实验教学是理论课程内容的重要补充与深化。针对传统实验教学体系中存在的学生创新思维能力和自主动手能力较弱的问题,尝试在课程教学中引入互动式“3W”教学模式,以混凝实验为典型案例,从理论实验教学、实验动手操作、数据处理和国际最新科研成果等方面革新水质工程学实验教学,以期提高学生自主实践能力与独立解决复杂工程问题能力,培养符合新时代要求的应用型专业人才。

关键词:水质工程学;实验教学;“3W”互动模式;教学改革;混凝实验

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0143-04

Abstract: Water Quality Engineering is the core theoretical course of water supply and drainage engineering, and its experimental teaching is an important supplement and deepening of the theoretical course content. To address the problem of students'weak innovative thinking ability and self-learning hands-on ability in the traditional experimental teaching system, an interactive "3W" teaching mode is attempted to be introduced in the course teaching. Innovations are made in theoretical experimental teaching, experimental hands-on operation, data processing, and recent achievements in scientific research in Water Quality Engineering teaching. We aim to improve students' independent practical ability and ability to independently solve complex engineering problems, and cultivate applied professional talents that meet the requirements of the new era.

Keywords: Water Quality Engineering; experiment teaching; "3W" teaching mode; education reform; coagulation experiment

水质工程学作为给排水科学与工程专业的核心课程,其实验教学能培养学生观察、动手、自主创新能力,是提高学生实践能力与综合素质的重要途径。水质工程学实验教学是给排水科学与工程专业应用型人才培养体系的重要内容,不断提升实验教学质量是培养学生实践技能和创新能力的关键措施。2018年8月,国家教育部在新时代全国高等学校本科教育工作会议上明确提出要“淘汰水课”“打造金课”[1]。2019年,国家教育部启动一流本科专业建设“双万计划”,重点建设一流课程,推进课程改革创新,形成更高水平的人才培养体系[2]。2021年,组织全国实验教学改革实验区、实验校遴选工作被纳入国家教育部的工作要点。2023年,由高等学校国家级实验教学示范中心联席会承办的面向“四新”的高校实验教学改革暨示范中心高质量发展研讨会中提出要持续深化“四新”建设,探索基于“四新”理念的实验教学改革新路径,推进实验教学改革创新。在此高等教育改革创新发展背景下,如何结合先进理念和实践经验积极探索实验教学方法创新是高校教育教学工作和提升高校人才培养质量至关重要的内容。

当前水质工程学实验课程教学上存在诸多问题。例如,教师讲授演示与学生动手操作的传统模式仍占主导地位。在授课过程中,学生处于被动学习的状态;同时,缺乏创新性的实验项目与内容、机械性的实验操作均无法调动学生学习的积极性和能动性,不利于培养学生的创新思维能力和自主动手能力。此外,学生专业课理论知识与实验实践结合能力差,甚至专业知识掌握不牢,无法将抽象的原理和复杂的仪器有机联系起来,对实验过程中出现的反常现象及突发问题束手无策。再者,长期以来,实验课成绩的判定主要依据是考勤成绩和实验报告,导致学生认为实验课只关注到课率和实验报告的撰写,而忽视了平时实验过程中个人操作技能的规范训练和综合素质能力的培养。针对上述实验教学问题,近年来已有少部分给排水科学与工程专业教育工作者在实验教学层次与教学内容方面作出了卓有成效的改革[3-5],但是目前水质工程学实验教学创新性教学方法仍较为欠缺。

已有教学工作者证实,在课程教学中适当革新教学模式,有助于学生深入、全面掌握课程知识点,更好地将理论与实践有机结合,从而有效提高教学质量[6-12]。作为一种经典的人类认知思维模式,“3W”教学模式已被引入建筑设计和概率论与数理统计等课程教学中[6-8]。“3W”教学模式是指“设疑(What)”“质疑(Why)”“释疑(How)”。“3W”教学模式中,第一个“W”是What,即是什么(确定目标);第二个“W”是Why,即为什么(目标思辨);第三个“W”是How,即怎么做(实现目标)[6]。在教师的引导下,从学生兴趣的角度出发,使学生参与到深度互动中,进而主动学习知识、训练思维。鉴于此,本文将以学生为中心,立足提升学生就业和继续深造等环节所需的关键技能,从教学设计和典型案例分析两个角度探讨深度互动式 “3W”教学模式在水质工程学实验课程教学过程中的应用潜质,着力培养具有自主实践能力及独立解决复杂工程问题能力的新时代应用型专业人才。

一 实验教学中的互动式“3W”教学模式设计

在水质工程学实验课程教学中,从教学目标制定、教学过程设计、课后拓展学习、教学效果分析和教学改进等方面开展教学模式设计,以“3W”教学模式贯穿实验教学全过程,从而全方位、全过程构建与完善互动式“3W”理念交融的实验课程教学体系,最终调动学生学习思维的自主性和创新性,为新时代水处理培养具有创新意识和实践能力的应用型人才。

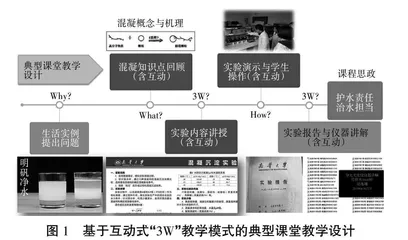

实验课程与一般理论课程教学不同,除了巩固专业基础知识外,更侧重于培养学生的动手能力和思维能力。其中动手能力是基础,思维能力是深化,主要包括逻辑梳理、概括总结、质疑提问三个方面。以混凝实验为例,基于互动式“3W”教学设计模式的典型课堂教学过程如图1所示。以生活实例或工程案例引入,以实际应用为输出导向,借助展板、操作视频、线下演示等手段,采用课前/课后线上答疑+课中线下多元(师生/生生/生师)互动方式,辅以课程出勤率、互动参与度、实验报告和特定装置/仪器讲解等方面进行课程成绩考核,并适当融入课程思政元素,开展深度互动“3W”实验课程教学。通过该教学设计,教师可以保持清晰严密的授课思路,而学生在构建知识体系、学习新技能的同时,形成清晰的逻辑思维,使得实验教学工作良性运行。

值得一提的是,在一般高校给排水科学与工程专业的课程体系中,水质工程学实验通常会设置为水质工程学的后修课程。水质工程学(包括给水工程和排水工程)作为给排水科学与工程专业学生最重要的核心课程,涉及的内容与知识点繁杂,因此难以设计过多的互动环节。与水质工程学理论课程不同,水质工程学实验课程教授内容较为单一,且实验操作环节中存在较多间隙时间。此外,得益于前期水质工程学理论课程的铺垫学习,水质工程学实验教学中理论知识讲解环节也可大为缩减。再者,水质工程学实验课程一般在第六或第七学期开设,学生后续即将面临考研继续深造或找工作,因此对于面试等沟通技巧具有一定诉求(尤其是考研面试中学生的实验基础多为必查环节)。在上述背景下,水质工程学实验课程有足够空间与动机设置综合性深度互动环节。然而,互动式教学模式要求主讲教师提供高水平的教学和指导,要求教师做好充分的备课工作。一方面,授课教师要用宽广的视野研读课程内容,对照培养方案分解培养目标,对实验课的重点知识和核心概念进行理性分析,从整体上把握知识间内在关联与逻辑;另一方面,授课教师应具有较强的创新与逻辑思维能力,且能够引导学生积极参与互动,继而实现发现问题、提出问题、解决问题的过程不断有机结合,培养学生会思考、能动手、善总结等综合能力。

二 实验教学中的互动式“3W”教学改革案例

(一) 实验理论教学环节的互动式“3W”教学改革

首先,由教师从生活实例中提出与本次实验相关的问题,即“3W”中的“设疑(What)”。例如,混凝实验中提出生活中常见的明矾净水实例,活性炭吸附实验中,提出净水机采用活性炭滤芯净水,新冠疫情期间试剂盒中硅胶柱吸附分离病毒RNA。随后让学生列举自己生活中的相关案例,如部分学生指出制作豆腐的基本原理就是混凝作用,活性炭可以做成炭包置于新车或新房里吸附甲醛,溪水一般比池塘水清澈主要是因为鹅卵石的过滤作用。由生活实例引起学生对实验的兴趣,有助于加深学生对实验过程的理解。

其次,进行实验原理的讲解,启发学生多回顾与思考实验的基础依据,即“3W”中的“质疑(Why)”。例如,在混凝实验中提问学生混凝过程的机理是什么?此外,讲解的内容不仅包括实验与理论教材上实验的原理和内容,还应涉及拓展阅读板块,主要包括与实验内容相关的工程实例图片、教学视频、动画等。例如,在混凝实验拓展阅读中,为了让学生更好地理解混凝“矾花”的形成过程,可以利用网络视频观察混凝的微观过程,以深化学生的直观理解与认知。

最后,进行实验操作设备讲解与演示,即“3W”中的“释疑(How)”。教师逐步讲解实验过程,学生跟着梳理重点内容,最后教师进一步总结性讲解。比如混凝实验中,先介绍实验操作设备,着重讲解六联搅拌器和浊度仪的操作步骤与原理,然后介绍混凝实验过程的重点难点部分、关键环节与注意事项等,引导学生对实验过程和结果产生疑问与兴趣,再由教师引导学生做互动式总结。

(二) 实验操作环节的互动式“3W”教学改革

实验操作分为实验设备使用和实验运行操作两个方面。在实验设备使用方面,首先由教师“设疑(What)”,在介绍设备组成时,动员学生根据个人常识与理解描述各组成部分的功能;其次“质疑(Why)”,在介绍设备的工作原理时,引导学生拓展思考其内在的物理或化学原理;最后“释疑(How)”,在介绍设备的使用方法时,提醒学生后续实验过程将要求每位同学无实物讲解任意实验设备与装置,以训练学生的语言表达与逻辑思维能力。例如,混凝实验中,首先引导学生了解六联搅拌器和浊度仪等仪器,其中六联搅拌器主要包括控制面板、搅拌桨、温感器三个组成部分;而浊度仪的核心元件则主要为钨丝灯、散射光/透射光检测器组成的光学系统。其次,介绍主要仪器的工作原理,六联搅拌器主要通过设置不同转速维持混凝过程所需的速度梯度;而浊度仪主要通过水样中微粒的散射光强度来测量浊度。最后介绍设备的使用方法,从六联搅拌器和浊度仪等设备的工作原理、组成、操作和使用注意事项等层次实现师-生全方位互动。

在实验运行操作方面,首先由教师“设疑(What)”,介绍实验目的,重点督促学生联系水质工程学相应理论知识点;接着“质疑(Why)”,教师演示操作流程,让学生通过直观感受明确实验过程在深化理论与指导实践工程的桥梁作用,并要求学生客观分析与思考实验结果的潜在规律与根本原因;最后“释疑(How)”,让学生分组进行实验操作,全过程进行师-生、生-生、生-师多维互动,学生向教师或组内成员反馈操作问题、分享解决方案,学生-教师协同对实验过程进行经验总结。例如,混凝实验中,首先明确实验目的是选择最佳混凝剂和确定混凝最佳条件,引发学生思考本实验中为何采用壳聚糖和硫酸铝两种混凝剂?而在混凝实验演示过程中,随时提问与讨论参数设置和观察现象。例如,混凝剂初始浓度是如何确定的?六联搅拌器的转速设计为什么要由大到小?浊度仪读数不稳定、波动较大的原因是什么?矾花是如何形成的?以这一系列问题加深学生对实验过程的思考。演示完成后,让学生自行分组进行实验操作,鼓励学生自主总结/梳理实验操作要点,协作解决实验存在的问题。这种互动式“思考—实验—再思考”的方法可以加深学生对实验原理的理解,提高学生创新思维动手能力,不局限于非机械实验操作。实验完成后,提问学生实验操作对实际工程与生产的意义,可以发散学生的思维,让实验不仅停留在课堂上,而且能应用于实际生活和工程实践中。