材料力学性能实验课程教学改革探索

作者: 于驰 包立 汪应玲 高秋志

摘 要:实验教学环节是材料类专业课程材料力学性能的重要组成部分。该课程以培养高素质应用型人才为核心,以解决实际问题为出发点,基于材料学基础、理论力学、材料力学等课程理论知识,结合实验检测方法,研究材料力学性能本质问题,针对性提出可行性解决方案。该文主要以金属拉伸实验和冲击实验教学为研究对象,针对理论课程与实验课程性质、特点及培养目标,针对实验教学课程结构、课程思政建设和综合型人才培养等问题进行分析与研究。目的是培养学生的科学探索能力、增强工程实践能力、提升政治素养和专业素养,培养素质全面的新时代人才。

关键词:材料力学性能;实验课程;教学改革;人才培养;政治素养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)28-0147-04

Abstract: The experimental course is an important part of the teaching of Mechanical Properties of Materials for materials majors. This course focuses on cultivating high-quality applied talents, takes solving practical problems as the starting point, and puts forward feasible solutions by using the theoretical knowledge of basic materials science, theoretical mechanics, mechanics of materials and other courses combined with engineering experimental testing methods. This paper mainly takes metal tensile experiment and impact experiment as the object of exploration, aiming at the nature, characteristics and training objectives of theoretical and experimental courses, analyzes and researches the curriculum structure of experimental teaching, curriculum ideological and political construction and comprehensive talent training. The purpose is to cultivate students' scientific exploration ability, enhance engineering practice ability, improve political and professional quality, and cultivate all-round talents in the new era.

Keywords: mechanical properties of materials; experimental course; teaching reform; compound talents; political accomplishment

材料力学性能基于材料科学基础、理论力学、工程力学和材料力学等内容衍生而来,是高等院校材料类、加工类、机械类等专业课程体系衔接的重要环节,是一门十分重要的必修专业基础课程。实验教学环节是高校材料类专业课程必不可缺的重要组成部分,通过材料力学性能实验课程学习,可以促使学生深层次地了解工程材料在各类载荷作用下的力学行为和发生机理,掌握材料力学行为参量和性能指标,将理论知识转化为实际操作能力[1]。该课程实验教学内容设置及教学目的明确,利用基本概念和定理,结合测试方法解决工程实际问题,旨在拓宽学生的专业面和创新能力,培养符合国家经济发展和市场需求的复合型人才[2]。

在传统材料力学性能实验教学模式下,实验课程教学内容、理论课程知识点与实际工程应用的衔接性不足,尤其是实验教学内容缺乏创新性、新颖性和拓展性较差,难以激发学生的主动性,不利于提升学生的分析能力、实践能力和工程实践能力,难以达到实验教学大纲的预期目的[3]。在新时代背景下,科学技术迅猛发展,新材料、新工艺、测试技术不断涌现,迫使高校实验教师必须进行教学方式创新,结合思想政治教育、科技进展和学科特点,打破传统实验教学观念,进行实验课程教学改革探索,将先进的教育理念与多元化考核方式引入到实验教学环节[4]。

张玉苹等[5]基于科教协同发展理念,将科研成果和仪器学习融入实验教学,充分发挥仪器设备作用,这要求实验室必须具备相应的高水平硬件设施。魏凤春等[6]重构实验教学内容,以思政元素为切入点,采用线上和线下模式进行教学探索与实践,通过讨论素材和拓展话题,巩固学生知识,开阔视野,这是新时代背景下高校教学改革共性点。孔志刚等[7]基于科教融合的原则,建立科教融合教学理念,将科研与实验教学有机融合,培养学生的创新能力和实践能力,这要求实验教师必须具备较高的科研素质。赵汉卿等[8]将开放实验引入材料力学性能实验环节,提高学生自主学习、沟通、创新能力,提升综合能力素养,要求实验教师必须掌握开放实验与理论知识的延续性。

本文以材料力学性能实验课程中金属拉伸实验和冲击实验为研究对象,通过工程案例、文人典故和科研文献明确实验教学的理论意义与实际价值,通过讲解实验基本原理深化融合理论与实践,探究实验数据有效性,培养创新实践能力和工程师道德素养,探索思想政治元素与实验教学有机融合的方法和手段,初步探讨教学改革与综合型人才培养的目的,培养学生科学实验的基本素质、独立思维以及知识的综合运用能力。

一 实验教学结构探索

实验课程可以充分激发学生的学习兴趣,促使掌握探索真理和实践真理,夯实理论知识,全面提升高校学生的综合素质。材料力学性能实验属于科学实验范畴,在材料类专业教学体系中具有特殊重要的地位。在信息化、高效化社会影响下,高校学生的身心素质和文化素养发生了很大变化。在实验教学过程中,如何引导学生快速进入授课环节,已经成为广大实验教师面临的最大难题。

(一) 实验教学切入点

材料力学性能课程实验教学具有典型的实践性和真实性,在生活和生产中容易寻觅。此外,科技是社会发展驱动力,在人类社会发展史中不难发现材料力学性能的痕迹。在工程事故、历史名迹、先进技术、最新研究进展和名人轶事等方面探寻,极易找到符合实验教学的切入点。

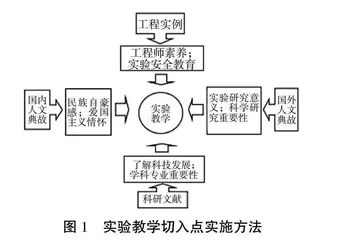

实验教学开始前的切入点实施过程,也是实验课程的预热环节,在很大程度上影响着学生接受知识积极性和授课质量,因此实验教师务必加以重视。根据实验教学内容特点,需要实验教师灵活运用现代信息技术,进行实验教学预热,激发学习兴趣、深化记忆,让学生真正意识到实验教学的实际意义和重要性。如图1所示,实验教师可以通过讲解实验教学知识点相关的工程实例、工程事故以及国内外人文典故,激发兴趣,引导学生快速进入学习状态,同时实现安全教育、工程师素质培养、政治素养提升等多个教学目的。

在实际生活和生产中,绳索、拉杆等构件受拉应力作用,部分实验教师可以基于材料力学、材料力学性能等课程理论知识过渡到实验教学。但是,关于如何评价材料的抗拉强度,如何分析构件服役过程的安全性等问题的介绍,缺少相应的理想切入点,难以实现实验教学完整性。鉴于此,在金属拉伸实验教学过程中引入拉应力诱发的工程建筑或构件断裂失效事故,学生容易理解且记忆深刻。实施方式可以采用多媒体视频、图片或新闻简报等,辅以实验教师讲解,强调案例发生的原因及其后果,明确实验教学的现实意义,强化学生工程师意识,有针对性地、潜移默化地切入实验教学。

图2为金属拉伸实验教学切入点的三种实施方案,针对实验课程重点和难点,可以从工程案例、古代与现代建筑、材料应用领域和科技发展等多方面切入实验教学,灵活运用,突显实验教学理论及现实意义,同时培养学生工程师意识,增强民族自豪感。

对于材料力学性能实验课程中的金属冲击实验切入点构建,同样可以采用金属拉伸实验课程的建设思路。图3为金属冲击实验教学切入点实施方案,根据构件服役过程中的受力特点,利用影视短片、工程案例、科技发展现状及趋势等多角度进行实验课程教学前的预热。

(二) 实验课程结构调整

以金属拉伸实验课程为例。首先,建立与理论课程具有一定独立性的实验教学体系,完善专业课程、理论课程以及工程实际应用关于拉伸试样相关内容的联系,强化多门课程相互渗透的实验课程新体系。然后,为了调动学生的自主性和主动性,寻找理想的课程切入点,引导学生参与实验课程的知识总结与知识建构过程,提高学生对所学课程的整体把握,让学生认知实验课程的重要性和实际应用价值。通过对实验课程的重组、串联,制定的实验项目可以承前启后、相互渗透。最后,实验教师在构建实验课程内容的过程中,发挥教师的作用,支持与帮助学生,把“教”与“学”进行有效结合,引导学生参与整个实验流程,使他们对材料性能、结构及工艺性能之间有更加直观的理解。

图4为重构后金属拉伸实验课程流程和主要环节,实验教学结构划分为4部分,分别为样品制备I、测试操作II、数据有效III以及数据无效IV。在拉伸实验教学过程中增加了测试“数据无效IV”环节,与数据有效III和数据无效IV环节构成了正向与反向的双向教学模式。

1 样品制备I

依据国标或行业标准,确定拉伸试样样坯的取样位置、取样方向以及试样尺寸规格,确定试样图纸。对加工后的样品进行质量检查,去除样品自身缺陷不合格以及尺寸精度不达标的残次品。

2 测试操作II

利用游标卡尺等测量工具量取实验样品的基础数据、标注平行长度等。依照室温金属拉伸方法的国标要求,参照设备操作规范,实验教师监督,必要时辅助学生完成测试样品的拉伸性能测试。

3 数据有效III

在实验教学过程中判断实验数据是否有效,可以考虑样品发生是否正常断裂、断点位置、数据与理论值差值等方面。测试所得数据有效,进行数据计算、整理、分析,撰写实验报告。

4 数据无效IV

实验数据无效是教学与实际测试经常遇到的问题,也是科研工作面临的一个难点。对于有效测试数据进行计算、整理、分析。对于无效数据需要进行分析、判断,提出解决方案。

设置此实验环节的目的,针对学生实验过程中出现的问题,引导学生,分析实验失败原因,提出解决思路。列举几个典型的容易诱发数据无效的案例。案例1,在拉伸试样的测试过程中,由于样品夹持力较小、钳口磨损等因素,造成实验样品在钳口发生滑动,表现为拉伸曲线出现比较尖锐的锯齿状折线。若测试样品在实验早期发生滑动,锯齿状折线出现在拉伸曲线的低于屈服强度阶段,在一定程度上会影响设备软件和实验人员对于屈服强度的判定。案例2,由于设备运行参数设置不当、测试样品规格与仪器不符等因素造成拉伸试样未能一次拉断,虽然部分实验数据未能采集完全,例如断后伸长率、断面收缩率等,但是设备软件判断此次试验已结束并显示出测试结果,很明显此类测试数据无效,需要重新设置参数并补做实验。值得注意的是,第一次未断样品经过拉伸变形后的强化机制发生变化,不能选此试样进行再次拉伸实验。案例3,根据拉伸实验的断点位置或实验数据波动情况,判别测试数据的有效性。

教师布置如何判定测试数据无效的环节后,需要结合实际案例耐心引导,进一步帮助学生明确相关的问题,将问题逐级分解,给予学生提示,注意保留学生思考的余地。例如“拉伸试样正常断裂位置应该分布在哪里?”“断口宏观形态是否符合材料特性?”“应力-位移曲线是否呈常态变化?”“同组样品的测试数据波动规律”等诸如此类的问题。提示之后,给学生思考、分析、讨论的机会,由这些问题入手来进行知识的分析和建构。如果学生的分析不够完善,教师不要把答案直接给学生,而是应该采用启发式的教学方法来对学生进行再次引导,让学生带着问题进行下一阶段的学习任务。