科研教学融合育人

作者: 王卫芳 邹瀚锐 郭寰宇 王宏英 孙聪 周晓晶 阎慧 窦瑶 郭艳霞 侯璐

摘 要:医药学生的科研创新能力与国家医药事业的高质量发展密切联系。对中医药院校学生科研能力的培养不仅提高学生的科研素质,为具有良好的学习能力和胜任岗位奠定坚实的基础,更有利于对中医药的传承与创新。生物化学课程是中医药院校医学、药学等专业的专业基础核心课程。该文从科研融入教学的阶段、形式、效果评价及对科研融入教学的反思等方面对科研融入生物化学教学进行探索和实践,以培养学生良好的科研素质、启发创新思维、增强科研创新意识和能力。

关键词:科研;教学;创新能力;融合育人;医药学生

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)29-0072-04

Abstract: The scientific research and innovation ability of medical students is closely related to the high quality development of the national medical industry. The cultivation of scientific research ability of students in TCM university not only improves their scientific research quality, lay a solid foundation for good learning ability and competency, more conducive to the inheritance and innovation of traditional Chinese medicine. Biochemistry course is the basic core course of medicine, pharmacy and other majors in traditional Chinese medicine colleges. This paper explores and practice the integration of scientific research into Biochemistry teaching from the aspects of the stage, form, effect evaluation and reflection on the integration of scientific research into teaching, in order to cultivate students' good scientific research quality, inspire innovative thinking, enhance the awareness and ability of scientific research innovation.

Keywords: scientific research; teaching; innovation ability; integrated education; medical student

基金项目:2022年度国家级大学生创新创业训练项目“清热凉血中药饮对过敏性紫癜大鼠的药效作用及机制研究”(202210199026);2022 年度国家级大学生创新创业训练项目“基于JAK/STAT信号通路探究芦根提取液抑制非小细胞肺癌A549细胞增殖的作用和机制”(202210199027);吉林省教学科学“十四五”规划2022年度一般课题“高等医学院校《生物化学》课程思政建设与评价方式的研究”(GH22068);长春中医药大学2023年度高等教育教学改革研究课题“促进学生深度学习的混合式教学模式实践研究”(XJ202327)

第一作者简介:王卫芳(1972-),女,汉族,吉林长春人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为生物化学、分子生物学教学改革与实践,中药药效物质基础及干预疾病机制。

*通信作者:窦瑶(1985-),女,汉族,吉林长春人,博士,副教授。研究方向为生物化学、分子生物学教学与评价体系改革,中药治疗疾病机制及网络药理学。

随着科技、医疗、药物等行业的快速发展,大数据等技术不断融入医疗健康领域,我国高校的人才培养模式逐渐向培养创新型、复合型、应用型人才和科研型人才转变[1]。习近平总书记强调“要做好中医药守正创新、传承发展工作,建立符合中医药特点的人才培养模式,使传统中医药发扬光大”[2]。因此中医药高等院校,要充分认识到培养的中医药人才应当符合中医药发展特点,充分发挥中医药在健康中国建设和构建中国特色卫生健康服务体系中的重要作用。因此中医药高等院校,要充分认识到培养的中医药人才应当符合中医药发展特点,充分发挥中医药在健康中国建设和构建中国特色卫生健康服务体系中的重要作用。

本科生科研(Undergraduate Research,UR)作为一种高影响力的教育实践,融科研与教学于一体,被认为是提高学校人才培养质量的有效途径之一[3]。“将科研和教学有机结合,可以提高教学深度和明确学习方向”,同时也能提高学生的科研能力和素质[4]。科研能力和素质包括科研意识、科研知识、科研能力、科研伦理和道德等。创新能力包括思考、质疑、解决问题和归纳总结等能力[5-6]。

而实现人才培养目标的直接和重要的载体是中医药学的各门课程。生物化学是医学、药学相关专业的一门理论与实践并重的专业基础课程,但是学生普遍反映生物化学知识点多,内容繁杂,涉及面广泛,代谢途径、调控及相互关系难在短时间内理解透彻,削弱了部分同学学习的积极性和主动性。因此,利用科研辅助教学在帮助学生理解和掌握理论知识、提高生物化学学习兴趣的同时,更能培养学生的科研素质和科学思维。

一 教学设计中融入科研理念

生物化学课程的科研融入教学的设计要根据学科特点及不同专业人才培养目标的要求,从教材、学情分析入手,筛选授课可采用的教学资源、内容与形式,对教学方法进行探讨,结合经典教学,融入科学前沿。既有全课程设计,又有单独章节设计;既有教学目标设计又有教学内容设计,同时充分考虑到学生需求及社会需求[7],为培养学生的创新意识、科学思维奠定基础。

二 授课内容中融入科研案例,培养科研思维、科研诚信等素质

(一) 人才培养始终贯穿科研育人

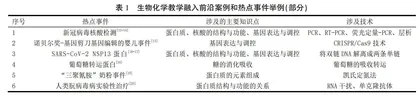

随着社会发展和进步,越来越需要具备专业知识、专业技能和综合素质的人才。高校担负着为国家培养后备人才、教书育人的重任,实现“课程育人、科研育人和实践育人[8]”。生物化学、分子生物学领域的迅猛发展,教师从生物化学课程特点和教学设计视角出发,与中医药传承创新相结合,采用基于学科融入案例的教学模式,跟踪学科发展前沿,掌握学科发展动态,将科研创新理念及创新思维引入课堂教学[9],不断地充实教学的内涵,反哺教学,也是当前一种课程思政教学的形式[10](表1)。

(二) 用科研的历史案例映照科研的现实,远观科研的未来

对于过去科研成果的学习和分析,可以让学生们感受到科学技术的更新与进步,培养学生的辩证思维,一分为二地看待遇到的问题,对科研本身兼具的利弊进行合理而清晰的认知,也为学生日后走向科研敲响警钟。如20世纪60年代的“反应停事件”,“反应停”即沙利度胺,是抗血管新生作用的谷氨酸衍生物[21],但大量“海豹肢畸形”婴儿的出生,引起了人们对该药的高度重视。研究发现,沙利度胺是手性分子,R-(+)构型的有中枢镇静作用,S-(-)构型的对映体则有强烈的致畸性,且R-(+)构型在体内极易转化成S-(-)构型,增加致畸作用。但是沙利度胺能减缓结节性红斑麻风病患者的皮肤疼痛、治疗多发性骨髓瘤等多种疾病[22]。

(三) 科研的灵感不能缺少对生活的观察与兴趣

通过兴趣让学生成为积极主动的知识探求者。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。随着《法医秦明》《猎罪图鉴》等悬疑类影视剧的播出,年轻人对于刑侦、司法鉴定等领域越来越感兴趣,在讲述血红蛋白结构的时候提到“鲁米诺反应[23]”,提高学生对科研的爱好和兴趣。

(四) 培养科研诚信和正确的伦理道德观念

科研伦理是指科研相关人员开展科研活动时必须遵守的伦理规范和行为准则[24],如在生物化学动物实验中,要遵循3R的原则,即Reduction(减少),Replacement(替代),Refinement(优化),引导学生尊重每一个为科研奉献的生命。科研诚信建设是建设创新型国家和世界科技强国的必然要求,而在科研过程中,更要以法律为准绳,不能逾越法律的红线。如基因编辑婴儿事件,虽然科学技术上有很大的突破,但是严重冲击着社会伦理和法律底线,扰乱了科学研究的正常秩序[25]。

(五) 多学科知识融合,建立科研的整体观念

生物化学与其他学科一样都要服务于科研与临床实际。将不同学科的知识进行整合,使学生学习不在囿于单一科目,达到多学科知识相互融合相互促进的目的,形成完整的认知,构建完整的知识体系。如在糖代谢章节,将血糖、蛋白、中医消渴病等知识融合,凸显中医药高等院校教育特色,还培养学生建立较完整的知识体系和科研整体观念。

三 实验课教学培养科研意识、诚信求实等科研素质

生物化学理论课教学配套的实验有所差异,既有强化实验基本技能的基础验证性实验,也包括培养探索和创新能力的综合性实验。在实验教学的过程中,让学生课前预习实验,课堂完整地完成实验过程,学习标准实验操作、实事求是记录实验,分析实验过程中遇到的问题和疑问,实验结束后整理实验台和实验室,在有序的实验过程中从基础做起,提高科研思维和能力。开放性实验是教师结合生物化学知识和自身科研课题进行的实验项目开放,培养学生的实践操作能力,主动思考并不断完善生物化学知识框架和整体结构,为日后的科研打下良好的基础。

在增加学生学习兴趣、培养学生科研意识的同时,养成良好的科研实验习惯,建立正确的科研思维,增强安全和责任意识,培养团结协作、严谨求实的科学精神,提高操作能力。

四 充分利用在线资源,增强文献查阅能力,奠定科研能力基础

科研能力并不是仅仅依靠做实验就能获得的,文献查阅和资源的合理利用是科研工作能力的基础。授课过程中根据不同章节教学内容和教学目标,向学生推荐查阅文献和查找科研数据的网址,如中国知网、NCBI、本草基因组数据库(GPGD,http://www.gpgenome.com)等[26],指导学生运用检索工具查询感兴趣的研究内容,培养自主学习、终身学习的意识和习惯,让学生感受到现代技术发掘祖国医学宝藏的意义和重要性以及使用线上资源辅助科研的便捷。

五 鼓励学生积极参与科研项目和竞赛,培养科研创新能力

高校培养医学生,使其除了拥有扎实的理论基础和系统的专业知识外,还应具备良好的科研创新能力。医学生的科研创新能力与国家医疗卫生事业持久高质量发展休戚相关[27]。因此鼓励学生在教师的引导下积极参与相关科学研究活动,尽早了解科研的思路,拓宽知识面,完善知识结构,提高学习的自主性。

大学生是推进“大众创业、万众创新”的生力军[28]。教师指导学生进行科研选题、自主设计方案、自主完成实验,参与大创等项目,完成从课题申报到结题答辩的全部过程,增强学生的创新、创业能力。还可以鼓励学生参与教师的科研项目,如基于网络药理学探究某种中药有效成分抑制肿瘤细胞生长的作用,学生查阅资料明确网络药理学从复杂生物网络的角度理解病证和药物作用机制,探讨中药的主要成分和可能的作用靶点、信号通路、受体与配体的关系、与细胞凋亡、炎症等反应的关系,建立中药多成分、多靶点、多通路的作用机制与相互影响的整体观念[29],并通过实验进行验证,从而锻炼学生解决科学问题的能力。