一流课程建设背景下机械类专业课程教学模式探索与实践

作者: 蒋亮 包晓彤 周蕴

摘 要:针对机械类专业课程构建与实践集“探、辩、创、研”为一体的教学模式,强化多学科知识交叉应用,推进产学研融合。由企业的实际工况问题出发,引导学生在课程学习过程中探究科学真理、思辨实际问题、创新工艺路径和研究自然规律,培养能够解决实际工程机械问题能力的高级应用型人才。

关键词:一流课程;学科交叉;思辨能力;课程建设;机械类专业

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0023-04

Abstract: A teaching model integrating "exploration, debate, innovation and research" has been constructed and practiced for mechanical major courses, which strengthens the cross-application of multidisciplinary knowledge and promotes the integration of production, study and research. Starting from the actual working conditions of enterprises, students are guided to explore scientific truth, think about practical problems, innovate process paths and study natural laws in the course learning process. Such model cultivatedsenior applied talents capable of solving practical construction machinery problems.

Keywords: first-class courses; interdisciplinary; critical thinking ability; curriculum construction; mechanical specialties

基金项目:国家级一流课程“金属材料及热处理”(无编号);校级虚拟教研室建设项目“金属材料及热处理”(2023135);教育部产学协同育人项目“虚拟现实(VR)技术在金属材料及热处理课程教学中的应用”(202102432067);教育部产学协同育人项目“产学协同育人背景下《金属材料及热处理》课程的多模式混合式教学探索与实践”(22097089204053)

第一作者简介:蒋亮(1982-),男,汉族,宁夏石嘴山人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为固体废弃物循环利用研究与教学。

现代科学的发展越来越呈现出多学科相互交叉、相互渗透、高度综合,以及系统化、整体化的发展趋势。大多数工科专业均存在课程内容理论性强、多学科知识交叉,与实际工业生产密切联系等特点。随着教育部一流专业和一流课程理念的提出和推广,对高等院校课程的建设标准提出了新的要求。一流课程要求具有一定难度,需要学生进行深度思考,并增强老师与学生之间的交流互动,培养学生遇到复杂问题时的高级思维和解决实际问题的综合应用能力。课程内容需要融入学术前沿问题和企业实际发展,教学方法和教学手段要体现创新性和先进性,并对学生的目标完成度提供合理和综合的教学评价[1]。

对于高校工科机械类相关专业的教育而言,一流课程的建设章程为工科专业的课程建设提出了更高的培养方向和课程建设目标,在新工科发展要求的课程建设过程中,应注重学生探究问题和解决问题的思维能力和综合能力培养。如何在课程教学过程中进一步提升学业挑战度、拓展课程深度、创新教学方法和提高教学质量也成为了每个专业任课教师亟须深刻思考的问题[2-3]。

以一流课程的建设特质和建设标准作为参考,当前大多数工科机械类专业的课程教学模式存在以下问题。

从课程内容角度来看,传统教学以讲授教材知识为主,由于新型产业发展较快,教材内容中缺乏最新的前沿理论和企业实况内容。即使引入了线上慕课和线下翻转课堂中的多种教学方法,依然在课程教学中缺乏了学生的创新思维和综合能力培养。

从教学过程角度来看,传统教学方法多以教师讲授法为主对学生进行知识灌输,且课堂中较少使用新型教学手段,教学形式缺乏课堂组织的创新性和先进性。

从教学目标角度来看,传统教学目标重在学生的程序性知识学习,较少关注学生的思维目标和能力目标达成,更是缺失学生的情感目标考量。教学目标评价方式也重在对知识目标的终结性评价,缺少能力目标和情感目标相关的过程性量化评价,难以针对不同学情对学生实施个性化培养。

基于以上问题,为进一步挖掘课程中的情感目标和思政元素,秉承学为中心和持续改进的教学理念,重塑课程内容,创新教学方法和教学手段,完善课程教学评价,构建与实践集“探、辩、创、研”为一体的教学模式,强化多学科知识交叉应用,推进产学研融合,由企业的实际问题出发,对线上学习平台、线下课堂、翻转课堂和实验实践等要素进行重构与组合,旨在开发学生的自适应学习能力、团队协作和良好的沟通能力,创新思维和思辨意识,并为工科机械类专业课程教学模式改革的研究与实施提供有益参考[4]。

一 课程建设思路

以专业人才培养要求和课程学习目标为导向,以教师从企业收集的机械工程、材料科学与工程等学科相关的实际工况问题作为切入点,将文献检索、实验实践、信息查询、小组讨论、工艺设计和汇报总结等多样化学习形式穿插在案例的准备、探究、解答和思辨的过程中。以问题驱动的方式引导学生逐步完成由学生探索解决方案,并在教师引导下由学生评判方案的合理性,确定最佳解决方案反馈给企业,同时在学生探究和解决实际工况问题的过程中发掘科研潜力、孵化学术成果,促进产学研协同合作创新。此外,在案例的设计和执行过程中进一步挖掘立德树人和工程伦理元素,将课程思政潜移默化地融入整个案例的准备、参与、完成过程中。

改变传统的文字描述型案例教学或PBL教学的方式,将教学案例制作成可视化视频资源,将传统文字型描述案例中的工艺过程和实验结果通过视频、模型、动画等方式直观地展示给学生,学生可通过慕课平台观看视频案例、获取视频案例相关的支撑材料、线上交流互动、生生互评,以此进一步发挥线上教学的资源优势。

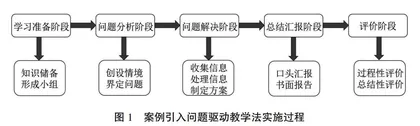

遵从OBE教育理念,明确学习目标且据此设计案例,在学习准备阶段参照学情调查结果对学生进行异质分组,将知识基础、个性特征、兴趣爱好等存在差异的学生分配在不同小组。由各小组之间通过问题引入、问题剖析、团队分析与讨论,做出团队决策,从而达成课程学习目标,形成做与学动态交互的创新混合教学模式(图1)。

二 课程建设主要达成目标

(一) 推动课程思政,实现“知识传授”与“价值引领”相统一

在教学过程中融入思想政治教育元素,将育人理念潜移默化地贯穿于案例导入、实验结果分析、小组讨论、工艺设计和成果汇报的全过程,使文化知识传授和树立正确价值观相统一,进一步推动课程思政教育。

(二) 提升高阶性,实现“了解、理解、应用”向“分析、综合、创新”的转变

将学习目标确定为知识目标、能力目标、思维目标和情感目标,按照一致性原则保持课程目标、课程内容、评价方式充分一致,在教学过程中培养学生解决复杂问题的创新思维和综合能力,并建立合理的评价体系。课程教学内容中融入前沿知识和思政元素,帮助学生建构知识体系,突破常规思维,培养学生敢于质疑,勇于创新的精神和能力。

(三) 突出创新性,实现“前沿课程内容”和“先进教学方法”相统一

课程内容体现前沿性与时代性,及时将专业相关的学术研究、科技发展前沿成果引入示范案例中。教学方法体现先进性与互动性,通过视频案例学习的方式提高学生的学习积极性,大力推进现代信息技术与教学深度融合。在可视化案例中以企业实际生产案例作为导入,以生产中遇到的相关问题作为驱动,学生以破解谜题的方式通过分析、归纳、总结实验结果来解决生产问题,以此提高学生的学习积极性。

(四) 增加挑战度,实现“课程难度”和“分层教学”相统一

项目设计过程中增加研究性、创新性、综合性内容,如外文文献查询、扫描电镜、光学显微镜结果分析等,以此提高学生的学习投入。在确保项目具有一定难度的同时,根据实际学情实施“分层教学”。小组成员分配时按照知识基础、学习能力、性格特征等差异采取异质分组。此外,视频案例库中所有项目设置难度提示(难度系数与成绩系数成正比),各小组可按照自身实力酌情选择。在所有小组都有能力完成案例任务的同时,也能使学生在完成小组任务过程中选择更高难度的小组收获更高的成就感。

三 要解决的教育教学问题

(一) 学生学习积极性不高

工科机械类专业课程大多涉及了多学科交叉知识,内容覆盖面广,专业术语较多且抽象;另一方面,专业课程面对的学生大多缺乏相关的专业知识储备,生产实践经验更是匮乏。因此,学生普遍感到对专业课程的理解和掌握比较困难,从而学习积极性较差。

解决方法:新的教学模式以学生自适应学习为主,将企业真实工况转化为团队项目,通过学科相关问题牵引,引导学生自主探究,独立思考,团队协作提出解决方案,使学生感觉到所学知识是真的能够解决实际问题的,从而充分调动学生的学习动力和学习积极性。

(二) 现有课程体系缺乏对学生创新能力和团队精神的培养

当前的学习目标偏重于考查学生的知识内容理解,对于学生的创新思维、思辨意识、实际应用能力难以定量评价,更缺乏对学生的人生观树立、价值观培养等情感目标考量。课程内容的教学与考核仅仅完成了对知识点简单的理解、记忆、应用等“低阶性”教学要求,缺少科学合理的教学方法和评价方式引导学生对相关知识点完成分析、评价、创新等“高阶性”教学要求。

解决方法:以企业实际案例导入后引入问题进行驱动,学生通过查找文献资料,体验科学研究的过程,形成严谨治学的态度。对教师提出的开放性问题,学生解答时可能产生新思路、新方法,形成新的解决方案,并提出新问题。通过教师的积极引导,能进一步培养学生的创新能力。此外,通过将学习内容融入到难度不同的实际问题中,学生通过合理分工协作,共同商讨才能很好地解决问题,进而提高学生的协同合作意识和团队互助精神。

(三) 现有课程体系缺乏对教师专业素养的培养

随着一流课程理念的深化和推广,在对学生提出更高培养要求的同时,也对教师专业素养提出了更高的要求。当前大多教学改革多集中于针对学生的教学理念重塑和课程内容重构,而缺乏对于教学过程中教师成长的关注。

解决方法:新的教学模式注重学生的主动学习,教师是学生学习的启发者和引导者。教师设计的问题,要突出课程教学内容的重点与难点,设计问题的知识点要与课程教学目标相衔接,通过问题解决来达到学习目标。要准确把握学生的学习基础与学习能力水平,才能精准而独到地提出问题,激发学生学习兴趣。学生讨论时会提出挑战性的新问题,要求教师平时注重积累各方面的知识,全面提高自身素质。知识渊博,才能游刃有余地进行答疑解惑,提高教学质量。

四 实施过程

将教学过程分为七个阶段:设计案例、提出问题、收集资料、分组讨论、确定方案、成果展示和评价总结。实施过程中,教师、学生的主要职责如图2所示。

该教学方法将教学内容化作问题,以问题为主要抓手,以学生为中心,主要致力于学生以解决问题为目标的主动学习和内生动力的构建,肯定了学生学习的自主权,推动着以教师为中心向以学生为中心的转变。该教学法不仅对理论学习和知识框架构建大有裨益,还可以多方面锻炼学生的综合能力,如检索文献、实验结果分析、归纳总结、逻辑推理的能力,以及深入探究、合作学习的能力等。该教学方法强调把学习设置到复杂的、有意义的问题情境中,通过学习者的合作来解决问题,从而学习隐含在问题背后的知识点内容,形成解决问题的技能和自主学习的能力。