省级一流课程建设模式探索与实践

作者: 唐艳龙 张道伟 康奎 曾伯平 迟庆生 李春涛 王丽娜

摘 要:动物学是遵义师范学院生物科学专业核心课程,2017年获批贵州省级一流课程建设课程。教学团队对动物学一流课程的建设模式进行探索和实践,在优化教学大纲的基础上,一方面改革教学内容,包括打破课程章节界限,系统总结知识点,建设慕课,强化学生自学,融入课程思政元素等;另一方面创新教学模式,包括充分利用翻转课堂、分组讨论、灵活提问、线上线下结合、课内课外结合和理论实践结合等,将传统教学以传授知识为主改革为以培养学生能力为主。课程改革后,学生对课程及教师评价明显提高,课程成绩、课堂教学效果和学生满意度均明显提升。

关键词:一流课程;课程改革;课程思政;慕课;动物学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0027-05

Abstract: Zoology was the basic course of biological science in Zunyi Normal University, and acquired construction course as provincial first-class course in 2017. After that exploration and practice of the construction mode of Zoology was put into practice, on the basis of the optimized syllabus, we reformed the teaching content on the one hand, including breaking the chapter boundaries of the course, summarizing the points systematically, building the MOOC, studying independently, integrating into the ideological and political education. On the other hand, we innovated the teaching mode, including flipping the classroom, group discussion, flexible questions, combining with online and offline, combining in and out of class, combining with theory and practice. The traditional teaching has been changed from imparting knowledge to cultivating students' ability. After the curriculum reformed, the evaluation of course and teachers improved significantly, and the course grade, the teaching effect and satisfaction of students all improved significantly.

Keywords: first-class course; course reform; curriculum ideology and politics; MOOC; Zoology

基金项目:贵州省2017年一流课程建设项目“动物学”(YLKCPY2017033);遵义师范学院2021年教学改革项目“校级课程思政示范课程《普通动物学》”(zsszkc202107)

第一作者简介:唐艳龙(1982-),男,汉族,湖北宜昌人,博士,副教授。研究方向为动物学和昆虫学教学与科研。

*通信作者:张道伟(1981-),男,汉族,河南南阳人,博士,教授,处长。研究方向为昆虫生态学。

2017年,贵州省教育厅提出在全省范围内建设100门“一流课程”,遵义师范学院动物学课程入选。2019年,教育部提出要建设一批适应新时代要求的一流本科课程,打造“金课”,消灭“水课”。遵义师范学院动物学在获批省级一流课程建设课程后,教学团队对一流课程的建设模式进行了积极探索和实践,在夯实教学团队,提高学生学习能力,激发学生主动学习,提高教师教学能力等方面进行了有益探索[1],形成了多类型、多样化的教学内容与课程体系,创新了多样化的教学模式[2],将传统以讲授知识为主改变为以培养学生能力为主,大幅提升教学效果。经2017—2021年五年的探索与实践,遵义师范学院动物学于2021年底被认定为省级“金课”。该项目为线上线下混合式课堂的教学实践提供了宝贵经验,特别是在新冠病毒感染疫情期间,动物学线上课程作为线下课程重要补充,发挥了重要作用。

一 学情分析与教材分析

(一) 学情分析

动物学是遵义师范学院(以下简称“我校”)生物科学专业基础课程,以动物进化为线条,主要讲述动物的形态结构、动物的分类、动物与人类的关系等。一般在二年级进行学习,分上、下两个学期开设,分别学习无脊椎动物和脊椎动物。从生物科学获批本科专业开始即开设至今,已超过20年。生物科学专业是我校传统优势专业,所招学生素质普遍较高,乐于接受新知识、新理念,这对我们开展教学改革打下了基础。

(二) 教材分析

我校生物科学专业动物学理论课程和实验课程均沿用北京师范大学刘凌云、郑光美等主编的《普通动物学》和《普通动物学实验指导》教材,目前已出版至第4版。该教材也是国内大多数动物学硕士研究生考试时指定参考教材。

二 课程改革解决的问题

动物学传统教学模式与时代发展主要存在以下矛盾。

(一) 基础知识学习与能力培养的矛盾

传统教学模式以教授学生基础知识为主,这与之前学生的就业途径密切相关,我校生物科学专业是为遵义市培养中小学生物教师为主要目的,学生毕业后,相当一部分进入本地高中、初中从事生物教育,因此,他们需要有扎实的基础理论知识。近年来,随着免费师范生和硕士研究生进入本地中学从事生物学科教育,大大挤压了我校学生进入本地中学的空间,近几年,每年能进入遵义本地从事生物教学的本科生都在个位数。更多的学生被迫选择提升学历或者转行就业,这对学生的能力培养提出了更高要求。

(二) 课时压缩与教学内容丰富的矛盾

随着教育部对大学生毕业要求的提高,更加注重学生的实践能力和思想政治理念的建设,对动物学的教学模式提出了新的要求。2016年,我校生物科学动物学理论课时是128课时,实验课时为48课时,至2021年,在新课改要求下,理论课时压缩至全年64课时,实验课时增加至64课时。动物学所用教材共24章555页,涵盖了从单细胞动物到哺乳动物的所有动物,同时涉及动物地理学、动物生态学、动物进化学和动物行为学等相关内容。近年来,学校对专业课程的课程思政提出了更高要求,在有限的教学课时中,还要匀出时间融入课程思政内容[3]。

(三) 书本知识与课外知识的矛盾

随着互联网和智能手机的普及,动物学的基础知识已不再神秘,大多数普通人在需要了解相关知识时,只需要到网络搜索即可获得,学生对书本外的课外知识需求更加迫切,特别是对贵州本土动物的认知,动物学书本上介绍较少。

综上,动物学传统教学模式已远不能适应时代发展的需要,教学改革迫在眉睫。

三 动物学课程改革的措施

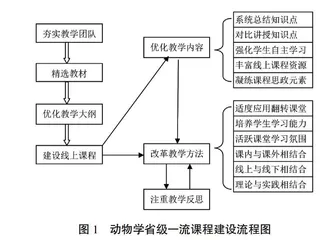

动物学省级一流课程在建设过程中,主要从以下几个方面着手,如图1所示。

(一) 夯实教学团队

2017年,动物学获批省级一流建设课程以来,课程负责人即着手加强教学团队。目前,动物学教学团队由6名博士研究生和2名硕士研究生组成。课程主要授课教师年富力强,善于创新,乐于接受新理论、新方法。授课教师经常交流教学经验,互相学习,取长补短。授课教师和指导教师均长期从事动物学方面的科研工作,熟悉相关研究前沿,利于结合实际进行理论课讲授。

图1 动物学省级一流课程建设流程图

(二) 优化教学大纲

近年来,教学团队在学校教务处指导下,依据2019年遵义师范学院生物科学专业人才培养方案,对动物学的教学大纲进行了修订,新大纲重点更加突出,强调学以致用。

(三) 优化教学内容

为适应新形势下动物学的教学要求,完成教学任务,达成教学目标。教学团队对动物学教学内容进行了全面优化,主要体现在以下方面。

1 对知识点进行系统总结

教学团队对动物学知识点进行了系统优化,以方便学生在学习过程中能总体把握。比如,鱼类适应水生生活的特征,鸟类适应飞行的特化特征。

2 对知识点进行比较总结

在教学过程中,对于具有对比性或者进化关系的特征,打破章节界限,在讲解时进行比较。比如,在讲解脊椎动物的排泄器官时,分为前肾、中肾和后肾,在讲授动物颌弓与脑颅的连接方式时,分为舌联式、自联式和颅联式,同时伴随舌颌骨的进化,我们在讲授时进行比较,便于学生理解学习。

3 丰富动物学线上课程资源

2018年在学校支持下,动物学进行了线上课程的建设工作,由教学团队完成了内容涵盖全书主要内容的线上课程,共录制64个授课视频,时长472分钟。并在后期完成了课后习题,中期考核的试题库等内容。课程上线学习通后,2019年运行至今,教学团队结合线上课程,在线下课程授课过程中,要求学生在线学习该课程,完成相应习题和考核,并将其作为平时成绩的重要依据[4]。

4 强化学生自学

将教材中与高中生物重复较多的“动物细胞”的内容以及在动物学实验课程中主讲的动物分类知识调整为学生自学。并通过学习通线上课程,要求学生在上课前完成线上课程的学习内容,达到学生提前预习和课后复习的效果。

5 凝练课程思政内容

利用动物学丰富的课程思政元素,将思政充分融入课堂,做到寓教于学[5-8]。教学团队主要从5个方面凝练了动物学的思政元素。具体包括:一是学生理解并践行保护自然、尊重自然、人与自然和谐相处的理念;二是学生学会辩证思维看待动物与人类的关系,进而上升到生活实践中,学会辩证思考问题、解决问题;三是学习科学家不怕牺牲、艰苦奋斗的精神,引导学生崇拜科学家,崇尚科学;四是学习动物体的精妙设计与进化,感受生命之奇妙和生命之伟大,引导同学珍爱生命,培养学生乐观积极看待问题的能力;五是将课程与生产实践结合,培养学生学以致用的理念。

比如,我们教学团队在动物学开课之前,会播放由何冰朗诵的视频《奔涌吧,后浪》,激励新生代年轻人好好学习。在讲授疟原虫的时候,会讲到屠呦呦与疟原虫做斗争的科学家故事,激励学生向科学家学习,并要求学生集体朗诵感动中国给屠呦呦的颁奖词。

(四) 改革教学方法

在进行了课程内容的优化建设后,我们采用多种教学方法、手段对课程教学进行了重新规划,形成以学生为主体,教师辅助+引导的教学模式,使用的教学方法主要有以下几个方面。

1 探索翻转课堂

在每个教学课时,留出一定的时间,供学生开展翻转课堂教学[9]。教学内容主要有三个方面:一是与授课密切相关的内容,以课程内容的部分知识点为主,提前安排学生学习,制作PPT,然后在课堂上完成讲解,比如草履虫的结合生殖、疟原虫的生活史等内容。二是与动物学相关的知识,每次给学生一个主题,学生提前进行准备,在课堂上进行讲解,比如恐龙灭绝之谜、入侵动物等。三是每学期举行一次讲课比赛,由每个小组推选1名代表,并邀请教学团队成员担任评委,比赛内容以动物分类为主,比如昆虫纲的分类或者哺乳动物的分类。