地方工科院校“两性一化”理念下实践教学体系构建与实践

作者: 刘志奇 李兴莉 刘光明 刘春霞 白峭峰

摘 要:该文从分析新工科背景下,地方工科院校转型过程中实践教学改革面临的新要求和问题入手,以太原科技大学为例,介绍相应的实践教学改革探索与实践。首先,提出“两性一化”实践教学理念,然后,构建“分阶递进、多元协同、数智赋能”的实践教学实施路径,最后,阐述实践教学新体系的实施效果。该文可为地方工科院校的实践教学改革提供借鉴参考。

关键词:实践教学改革;两性一化;分阶递进;多元协同;数智赋能

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0048-05

Abstract: The article starts with analyzing the new requirements and problems faced by practical teaching reform in the transformation process of local engineering universities under the background of new engineering. Taking Taiyuan University of Science and Technology as an example, the corresponding exploration and practice of practical teaching reform was introduced. Firstly, the concept of "Two Properties and One System" practical teaching was proposed, followed by the construction of a practical teaching implementation path of "step-by-step, diverse collaboration, and digital intelligence empowerment". Finally, the implementation effect of the new system of practical teaching was elaborated. This article can provide reference for the practical teaching reform of local engineering universities.

Keywords: practical teaching reform; two properties and one system; step-by-step; diverse collaboration; digital intelligence empowerment

基金项目:山西省高等学校教学改革创新项目“‘学用创一体化’应用型人才培养模式的探索与实践”(J20220698);山西省高等学校指令性教学改革项目“地方高校高水平应用型大学的建设路径研究与实践”(Z20220051);山西省研究生教育改革研究课题“力学学科前沿与研究方法案例库”(2021YJJG256)

第一作者简介:刘志奇(1972-),男,汉族,山西大同人,博士,教授,博士研究生导师,教务部副部长。研究方向为高等教育管理,机械工程。

*通信作者:李兴莉(1980-),女,汉族,山西临汾人,博士,教授,硕士研究生导师,安全与应急管理工程学院副院长。研究方向为应急管理、高等教育教学改革。

进入21世纪,世界前沿科技呈现多点迸发的新态势,众多新兴技术相互融合。在这样的时代背景下,新工科建设应运而生。自2016年“新工科”被正式提出以来[1],2017年相继形成“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,实现了新工科建设从概念到内涵、行动、方向等多个方面的体系化,新工科建设也成为了我国新时期高等工程教育改革的指导方针[2]。新工科建设着眼于国家“两个一百年”的战略目标,不仅注重“技术范式”,还注重实践的“工程范式”,要求高校“强化教学实验,改变工程实践模式”[3]。新工科建设目标的实现,迫切需要高校培养一大批技术精湛、综合实践能力强、综合素质高的工程技术人才。

2015年10月教育部、国家发展改革委、财政部联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》等文件的正式公布,意味着我国高等学校将由学术型为主的发展模式向研究型和应用技术型两大类型并行发展模式转型[4]。作为地方工科院校,传统的实践教学体系已无法适应社会的需求。新工科背景下,地方工科高校如何在转型发展的过程中,探索出一条适合自身发展和社会需求的工程实践人才培养模式成为亟待解决的问题。

一 工科院校实践教学体系改革存在的主要问题

随着科学技术的飞速发展,产业升级深入开展,工程技术人员的素质与工程能力愈来愈重要。实践教学作为工科院校开展工程教育的重要抓手,在工程技术人才培养中起到至关重要的作用。然而,社会普遍反映工科大学毕业生工程实践能力不强,人才培养结构和质量尚不适应经济结构调整和产业升级的要求,这就要求普通高等院校重视实践教学,通过实践教学体系改革,提高学生工程实践能力,为社会培养踏实能干、技术能力强的工程应用型人才[5]。综观地方工科院校在实践教学方面还存在以下问题[6-10]。

(一) 实践教学目标方面

对实践教学内涵认识不够,导致实践教学环节目标大多定位于基础认知层面,创新性、设计性和综合性内容涉及较少,缺乏系统性、高阶性和精准化的训练,与社会需求相脱节。

(二) 实践课程设置方面

实践能力培养的分阶段衔接和递进关系缺乏系统性的设计,且内容未能根据技术发展前沿进行及时更新,学科交叉类高阶实训环节学生覆盖率不高。

(三) 实践教学资源方面

地方高校实践教学条件有限、实践教学资源相对匮乏,且一定程度上存在各自为阵现象,未能对教学、科研、实训和企业等相关资源进行有效整合,合力效应没有得到充分发挥。

(四) 实践环节管理方面

以人为主导的实践教学管理很难全面实现过程性和规范化管理,且实践环节评价的标准化程度不够,导致部分学生的实践环节过程质量不受控,实训效果较差。

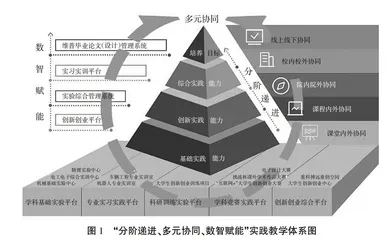

二 地方工科院校实践教学体系的思考与构建

太原科技大学在办学实践中,针对上述实践教学改革面临的系统性和复杂性问题,以培养扎根和引领产业发展、解决复杂工程问题的实践能力强、可持续发展素质高的卓越工程技术人才为目标,确立了“高阶性、系统性、精准化”的实践教育理念,从课程构建、实践资源、过程管理机制三方面构建了“分阶递进、多元协同、数智赋能”的实践教学体系(图1)。该体系的核心是:“两性一化”实践教学理念、“两线三阶递进式”实践能力培养路径、“五平台五组织模式”多元协同组织方式和“数字化”过程管控长效机制。

(一) “两性一化”实践教学理念

基于国家战略要求、学校转型定位、实践教学问题,提出“两性一化”实践教学理念,统一指导实践育人工作,统领规划人才培养顶层设计,整合集约教学资源,构建起与人才培养目标相适应的理论与实践、课内与课外、校内与校外相结合的多层次、全方位、一体化的实践育人框架。

高阶性。作为高水平研究应用型大学,区别于一般的应用型高校,培养的不是一般的工程师,而是着力培养能适应和引领社会发展的应用型、创新型、复合型人才,所以高阶性制定实践教育理念和目标、高站位重构实践教育体系和内容、高质量强化实践过程管理和评价。

系统性。实践教学作为一个系统工程,不只是某些具体环节的实施,而是贯穿在整个培养过程中对学生实践能力培养的教学活动。同一实践育人理念下,从培养什么人、什么能力,实践什么内容,怎么实践、管理、保障、评价方面全面展开。

精准化。精准对接产业需求、精准把握学校定位、精准分析实践教学问题、精准构建实践教学体系,利用信息化平台提升实践教学的精细化过程管理,利用大数据反馈,精准评估效果,提升实践教学质量。

(二) “分阶递进、多元协同、数智赋能”实践教学实施路径

1 分阶递进

学校将实践教学作为高素质应用型、创新型、复合型人才培养的关键环节,统筹校内外实践教学资源,抓住课内、课外两条线,按照“基础实践能力-创新实践能力-综合实践能力”三阶式分级递升,构建了“两线三阶递进式”四年一贯的实践能力培养路径(图2)。

在课内主线环节,学校培养方案修订意见中,明确在满足本科专业类教学质量国家前提,理、工、艺类专业总学分不超过170学分,为学生开展课外实践活动和自主学习研究腾出时间;在培养方案中构建了以“实验、实习实训、设计/论文”为主导的三大实践课程群,确保课内实践学分占比约30%。

在课外辅线环节,打造了集“科研项目、学科竞赛、综合训练”为一体的三大“高半阶”实践项目群,从实例研究、实境训练、实战检验三阶段逐级递升。

三大课程群对应三阶实践能力培养,三大项目群以“高半阶”形式成为三阶实践能力的连接环节。主辅两条线的实践内容遵循高阶性、系统性、精准化的原则进行设计,逐步提高实践训练的深度、难度、综合度。

图2 “两线三阶式”实践课程体系设置

2 多元协同

为培养学生的学科基础、专业综合、科研意识、团队合作和创新创业能力,整合学科基础实验平台、专业实习实践平台、科研训练实践平台、学科竞赛活动平台和综合创新创业平台五大实践训练平台,分阶段协同培养学生不同层次的实践能力。

学科基础实验平台包括以国家级机械实验教学示范中心、力学省级示范实验教学中心、大学物理省级示范实验教学中心等为代表的现代化实验室12个。

专业实习实践平台包括以“太原科技大学-太原重型机械集团国家级大学生校外实践基地”为引领的校外实践教学基地348个及各专业实验平台140个。

科研训练实践平台包括以国家级协同创新中心、教育部工程研究中心、省级重点实验室和省级工程(技术)研究中心等为代表的科研训练平台28个。

学科竞赛活动平台包括以国家级大创项目、挑战杯、“互联网+”、机器人大赛和金相技能竞赛等为载体的平台26个,全面实施“135”分级学科竞赛机制(即:100%学生参与学科竞赛、30%学生获得省级奖励、5%学生获得国家级奖励)。

综合创新创业平台包括以提高学生“双创”能力为目标的校内与校外相互融合的社会实践、素质拓展、模拟创业等平台14个。

学校强化实践教学的组织形式,提出了“五协同”教学组织模式:课堂内外协同开展基于案例的讨论式实践、课程内外协同开展基于问题的研究式实践、院内院外协同开展基于竞赛的创新式实践、校内校外协同开展基于项目的参与式实践、线上线下协同开展基于信息技术的虚实融合实践,多维协同提升实践教学的育人水平。

“五协同”教学组织模式与“五平台”教学资源,构成“软硬件”融合交叉模式,协同发力,全方位推动实践教学整合改革(图3)。

3 数智赋能

在学生实践实习等环节,引入实验综合管理系统、校友邦实习管理系统、维普毕业论文(设计)管理系统和创新创业管理系统等平台,建立了保障实践教学质量的基于“数智赋能”的全过程管控长效机制。对实验、实习、竞赛、论文等进行精准化过程管理,通过标准化流程实时掌握实践环节动态,实现了“实时指导高效明确、师生沟通效率加倍、安全管理措施到位、实践成果一键收集、成绩管理有章可循、实践反馈有据可依”(图4)。此外,基于“数智赋能”信息化技术,学校不断强化质量保障措施、组织机构和制度建设,相继出台《太原科技大学本科教育质量提升行动计划》《太原科技大学创新创业训练计划项目管理办法》等管理、激励、保障等制度文件,并将实践基地、平台建设、指导学生创新创业项目和学科竞赛等指标纳入各学院年度目标责任书中,并与学院目标任务考核和教师年终绩效考核等挂钩,与学生评优评奖、研究生推免、转专业等挂钩。该机制力图实现社会、学校、教师和学生的多方对话,有力确保了实践教学质量的稳步提升。