拔尖创新人才选拔培养的有效路径探索

作者: 王娟 冯国娟 拓婷 杨森

摘 要:西安交通大学历经30余年,打破常规、培养拔尖创新人才,通过人才培养制度、招生选拔模式、教学体制机制和育人成才理念的创新,构建一套“基础教育-高等教育协同育人,两阶段四模块科学选拔,个性化培养,德智结合敦笃育人”的拔尖创新人才选拔与培养模式。该文围绕上述内容展开论述,总结西安交大拔尖创新人才培养成效和经验,提出现阶段拔尖创新人才培养面临的主要问题,以期对我国拔尖创新人才培养提供参考和借鉴。

关键词:拔尖创新人才;协同育人;科学选拔;个性化培养;德智结合

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0078-04

Abstract: In this paper, based on the honors program, we discuss an integrated model for selecting and educating the young-gifted students constructed by Xi'an Jiaotong University (XJTU) in the last 32 years. Such a model is composed of the synergy of fundamental and high education, two-state plus four-mode selecting students process, cultivation of personality and four-in-one integrity education. The 32-year exploration into the model adds the new dimensions to the cultivation of the innovative first-rate talents from the aspects of the system of cultivation, the admission of selecting students process, the system of teaching and the philosophy of education. This paper also suggests the potential contributions of the integrated mode to the nationwide cultivation of the innovative first-rate talents.

Keywords: innovative first-rate talents; collaborative education; scientific selection; individualized cultivation; combining morality and intelligence

基金项目:中国高等教育学会“2022年度高等教育科学研究规划”重大课题“基础学科拔尖人才培养路径探索与研究”(22LK0101);教育部“基础学科拔尖学生培养试验计划”研究重点课题“面向未来技术发展的中外创新人才培养模式比较研究”(20211049)

第一作者简介:王娟(1980-),女,汉族,重庆人,教育学硕士,副高,副院长。研究方向为高等教育管理。

*通信作者:杨森(1974-),男,汉族,江苏徐州人,博士,教授,博士研究生导师,常务副院长。研究方向为拔尖创新人才培养与管理、材料物理。

西安交通大学自20世纪80年代开始探索拔尖创新人才培养、试点本科教育教学改革,陆续开办教改班、少年班、钱学森班、侯宗濂医学班和基础学科拔尖学生试验班等涵盖理工医多门类且各具特色的拔尖创新人才培养试验班。2016年成立钱学森学院,实施荣誉教育,集全校优势教学资源,统筹规划管理各类拔尖创新人才培养项目。在近40年的探索实践中,逐渐发现诸如超常人才“基础-高等”教育无缝衔接、拔尖创新人才发现与选拔、因材施教并开展个性化培养及德育与智育同步发展等需重点关注和解决的问题,并在实践过程中通过不断优化招生选拔模式、构建个性化人才培养方案、坚持立德树人育人铸魂等方式直面上述问题,建构起一套符合拔尖创新人才成长成才规律的培养体系。

一 国内外拔尖创新人才选拔培养概况

(一) 国外拔尖创新人才选拔培养发展历程

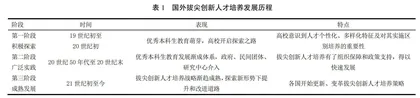

创新发展,人才是关键。发达国家的经验表明,拔尖创新人才培养能够为其提供优质的人力资本,促进综合国力的提升。国外拔尖创新人才培养可分为以下三个阶段。

19世纪初至20世纪初,积极探索期。部分发达国家的老牌名校开始重视人才培养个性化、多样化需求。19世纪初,英国牛津大学实施学位授予环节改革,以学生参加考试的类型决定给其授予普通或荣誉学位[1],开启优秀本科生教育改革的先河。1921年,弗兰克·艾德洛特(Frank Aydelotte)担任美国斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College)院长,在学院实施荣誉教育[2],荣誉教育在全美范围内逐渐普及。20世纪30年代,澳大利亚引入分科教学和分级教学,允许学习成绩好的学生进入高级班[3],这种方式类似国内“跳级”培养模式。

20世纪50年代至20世纪末,广泛实践期。政府、研究机构、民间组织积极主动参与拔尖创新人才培养。20世纪50年代,美国先后形成全国性荣誉教育专业组织——大学间优秀本科生委员会(Inter-University Committee on the Superior Student,ICSS)和全国高校荣誉教育理事会(National Collegiate Honors Council, NCHC),助推荣誉教育规模化、体系化。20世纪末,英国工党内阁发布《追求卓越的学校教育》白皮书,形成了英国政府制定英才教育政策的主要依据[4],标志着英才教育的发展正式得到政府的认可和支持。同期,韩国制定《英才教育振兴法》,实施5年间韩国学龄人口中大约有4%的儿童接受了英才教育[5],该法规是韩国正式以法律形式规范英才教育,英才教育规模逐渐扩大。

21世纪初至今,成熟发展期。在国家、社会、高校的共同努力下,拔尖创新人才培养战略基本成熟,人才培养卓有成效。2011至2017年,为适应时代发展,英国陆续发布多项创新战略,以促进拔尖创新人才发展和社会经济进步。美国在荣誉教育发展成熟的同时,关注天才儿童成长,2015年出台《天才法案》,详细规范了英才教育中教师专业发展、推进英才教育研究实践、推进STEM教育等[6]。面对激烈的国际竞争,2013年,日本开启第二期“教育振兴基本计划”,提出培养促进未来社会跳跃式发展的人才,要为具备优秀才能与个性的人才提供多样化、高水平的学习机会[7]。

国外拔尖创新人才培养发展历程见表1。

(二) 国内拔尖创新人才选拔培养发展历程

我国古代就有专门培养天才儿童的教育模式,如汉、唐、宋、元和明等朝代都设置有形式各异的“童子科”,培养“神童”。国内当代拔尖创新人才培养较早且为社会熟知的要数1978年经教育部批准由13所重点大学开办的少年班。少年班给诸多年龄尚小的天才儿童开辟了一条特殊的成长路径。国内拔尖创新人才培养历程可概括为以下三个阶段。

20世纪70年代末到20世纪80年代中期,蹒跚前行。改革开放初,国家对优秀人才的需求日益迫切。1978年,中国科学技术大学开办少年班,开启国内智力超常少年培养的先河。1984年8月16日,邓小平同志在会见美籍学者丁肇中教授时谈到:“少年班很见效,也是破格提拔,其他几个大学都应办少年班。”此后,教育部批准北京大学、清华大学、西安交通大学等12所院校于1985年开办少年班。国内13所重点高校开启智力超常儿童培养探索与实践。后由于种种原因,除中国科学技术大学、西安交通大学、东南大学外,其他高校的少年班相继停办。同期,个别高校通过小范围、针对性的单独招生考试或改革现行大学培养方式,开办教改试点班。

20世纪末到21世纪初,扎实推进。随着改革开放的进程不断加快,国家对创新性、综合性高端人才的需求更加迫切,政府导向的拔尖创新人才培养计划层出不穷。1991年起,在原国家教委的组织下,部分高校相继建立130余个涵盖文理经济等基础学科研究和教学的人才培养基地,有力地保护和促进了基础学科的发展。21世纪初,部分高校成立管理机构或荣誉学院,如四川大学吴玉章学院、南京大学匡亚明学院、西安交通大学钱学森学院,统筹规划拔尖创新人才培养,为各具特色的拔尖创新人才培养提供沃土。2009年,教育部联合其他相关部处开展“六卓越一拔尖”人才培养计划,提升基础学科人才培养质量。该计划的实施使国内拔尖创新人才培养渐成体系、成效显著。

21世纪初至今,变革创新。当前,36所一流大学建设A类高校中有22所设立了荣誉学院或荣誉学部,另有11所大学均开设有不同类型的试验班,深入开展拔尖创新人才培养实践与探索。2019年,国家以“提质、拓围、增效”为主要目标,实施“六卓越一拔尖”计划2.0版,全面推动新工科、新医科、新农科和新文科建设,提升高校服务经济社会发展能力。“六卓越一拔尖”计划2.0版的实施,是国内拔尖创新人才培养迈入新征程的标志性事件,开启了深化高等教育教学改革,打赢全面振兴本科教育攻坚战的序幕。

国内拔尖创新人才培养发展历程如图1所示。

二 西安交通大学拔尖创新人才选拔培养实践

兴趣使然、因材施教是教育界提倡的培养拔尖创新人才的方式之一。改革开放以来,国家通过出台系列政策、开展创新人才培养计划、提供经费支持等方式,不断推动拔尖创新人才培养。国内高校拔尖创新人才培养已渐成体系,积累了丰富的实践经验。

西安交通大学是一所具有重视人才培养优良传统的大学。自1985年开始招收并培养第一届少年班学生,后续积极响应国家政策,陆续开办多类型拔尖人才培养试验班,根据不同培养理念和特色,在人才选拔、个性化培养、立德树人等方面开展持续探索,取得了积极成效,带动了全校教育改革,培养成效辐射全社会。

(一) 关注不同教育阶段的有机融合

研究认为,智力超常少年通常在智力、创新能力、艺术能力、领导能力或特定的学术领域具有较高的水平[8],针对其超出常人的某些特点,对其开展有的放矢的培养,能够最大限度地激发其潜能,促使其取得更高的成就。

西安交大少年班招收15周岁以下的初三应届学生,针对学生无高中学习经历的特性,设置预科阶段,实现“基础-高等”教育无缝衔接。预科阶段依托中学教育资源,组织大、中学老师共同编撰适合“中学-大学”知识衔接的教材,架构起有利于学生全面且个性化发展的人才培养体系。少年班预科阶段融通中学和大学知识内容、衔接基础教育和高等教育两级教学体系、改革教学方法,形成一套有效衔接、注重质量和效率、兼顾深度与广度的跨界拔尖创新人才培养模式,无缝衔接“基础教育-高等教育”人才培养[9]。

实现“基础-高等”教育有机衔接的预科教育一方面能够打破高中与大学的知识壁垒,合理增减教学内容,提高教学效率;另一方面学生能尽早接触大学教师和课程,耳濡目染,逐渐适应大学学习和生活,减少大一学生在过渡期的不适应症状。目前来看,少年班预科阶段培养效果良好,学生不仅可以完成传统高中75%以上的知识点,还能增加创新思维、心理素养提升的专门学习和训练,为后续学习科研奠定良好的基础。

(二) 构建独特的人才甄选模式

招生选拔是高校人才培养的“第一公里”,通过探索能够综合评价学生知识、能力、品行等综合素养的科学指标体系和评价方式,将具有良好发展潜质的拔尖创新人才选拔出来,是当前我国高校考试招生改革的主要研究和探索任务[10]。国内高校因校制宜,通过高考、自主招生、校内新生选拔、培养过程中二次选拔、转专业和动态进出等方式甄选拔尖创新人才,选拔标准严格,形式多样。

钱学森学院各类试验班招生选拔模式分两类:一是少年班,实行“两阶段四模块”的科学选拔模式。少年班招生考试分初试和复试两个阶段,初试考核学生对基础知识的掌握和应用能力,复试进行数理知识、综合素养、体能和心智测试。四模块是指整体考试分为笔试、心智测试、综合面试和体能测试四个模块[11]。二是其他各类试验班,采取“高考+校内选拔”的招生模式,即一部分学生通过高考直接录取,另一部分在新生入校时单独组织选拔考试,通过笔试、面试录取,重点考察学生的科研兴趣、学习天赋、创新潜质等素养。