基于数理学科竞赛的创新人才培养模式研究与实践

作者: 陈丽娟 史鹏 马鸿洋 李明珠

摘 要:以培养拔尖创新人才顶端需求为目标,基于数理学科竞赛培养体系,系统优化基于OBE理念的“一二三四”课程教学内容和教学模式改革,增加学科竞赛的内涵。建设新型“两体系三改革”交互的学科竞赛平台,促进学生综合素质及能力的培养。探索并实践“后竞赛”时期学生科研活动的管理机制,“两层次四环节”地将竞赛对学生的影响延伸到参加科研项目和国创项目、发表专利和论文等研究活动中。

关键词:数理竞赛;创新人才;培养体系;竞赛平台;综合素质

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0087-05

Abstract: With the goal of cultivating outstanding innovative talents, based on mathematical and physical competitions training system, the "1234" teaching content and mode reform based on OBE has been systematically optimized to increase subject competitions connotation; it builds the new interactive competition platform with "two systems and three reforms" to promote the cultivation of students' comprehensive qualities and abilities, explores and practices the management mechanism of student research activities during "post competition" period, and extends the impact of competitions on students to participate in research projects and national innovation projects, publish patents and papers etc. in a "two-level and four link" manner.

Keywords: mathematical and physical competition; innovative talent; training system; competition platform; comprehensive quality

基金项目:2021年山东省本科教学改革与研究面上项目“学科竞赛视域下创新人才‘四环五步递推反馈式’培养体系的研究与实践”(M2021331)、“多元目标、技术赋能背景下公共基础教学课程群教学改革研究”(M2021087);2024年高等教育科学研究规划课题“‘四新’背景下以创新能力培养为导向的大学数学教学改革研究与实践”(24SX0409);2019年青岛理工大学本科教学改革与研究项目“基于省一流课程《计算方法》的课堂改革研究与实践”(F2022-002)

第一作者简介:陈丽娟(1981-),女,汉族,山东日照人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为大学数学。

创新人才教育作为高校人才培养模式的新探索,是高等教育主动适应、积极回应时代呼唤的创新、发展和升华,将直接影响甚至引领未来世界高等教育发展。学科竞赛对于培养学生的创新能力意义重大,以新理念、新模式培养具有可持续竞争力的创新型人才,已成为我国高等教育主动应对新一轮科技革命和产业变革,服务国家战略和区域发展需求的首要任务。

一 创新人才培养存在的问题

近年来,我国高等教育事业得到快速发展、取得巨大成就,但是大部分高校的创新教育的水平参差不齐、模式陈旧、效果欠佳,普遍存在诸多不利于创新型人才培养的因素,突出表现在以下几个方面。

(一) 创新人才培养体系不够完善

在人才培养方面,综合素质促进学生创新能力变革的战略性高度不够,缺乏清晰、长期的发展愿景,缺乏系统的规划设计和实施方案。原有的学生培养教学和课程体系难以达到现在学生对创新能力的需求,综合素质及能力的融合度不强。

(二) 学生综合素质及能力的培养不能较好体现

教学模式存在重灌入轻启发、重讲授轻研讨、重考查轻反馈及重“知识目标”轻“能力和素质目标”等问题,信息技术与教学“两张皮”的情况还十分普遍,难以促进信息时代学生的创造力和个性化发展,在教学培养方面,综合素质促进学生创新能力变革的战略性高度不够,缺乏清晰、长期的发展愿景,缺乏系统的规划设计和实施方案。工科基础课程在高等教育中占据重要地位,其理论知识往往抽象且深奥,学生难以直接将其与实际应用场景相联系,导致学习动力不足,理解深度有限。

(三) 人才培养模式不能适应学生个性化发展,学生在教学中的主体地位不够凸显

高校培养计划和课程设置方面学生自由选择度低,选修课程相对少。学生群体存在多样化趋势,学生学习兴趣、学习能力、学习需求的差异性日显突出。同时教学过程中重教法、轻学法,重结果、轻过程,重理论、轻实践的做法依然非常严重,不能满足学生个性化发展的需求。与个性化教育和创新型人才培养的需求相差甚远。

二 解决问题方法和思路

近年来,我们以物理和数学类相关专业学生为培养对象,以数学物理类课程为实践平台,依托数学和物理学科竞赛,对创新人才培养模式方法进行探索与实践,思路如下。

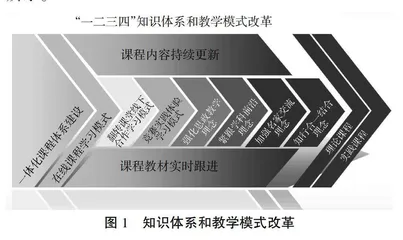

(一) 以培养创新人才为目标,优化设计了数学物理类课程的“一二三四”知识体系和教学模式改革,增加学科竞赛的内涵

1 一体化课程体系的建设

人才培养是一个有机过程,每一个环节紧密结合,以学生的创新、综合能力培养为目标,课程体系构建、过程培养都必须围绕这一目标开展。教学团队定期深入行业企业调研,修订专业培养方案和课程教学大纲,不断完善物理和数学类专业的课程体系。建立了“理论课程+实践课程”有机结合的创新人才一体化课程体系,将学科竞赛辅导培训贯穿其中。

2 两条主线推动课程建设

高校是高级人才培养基地,课程是人才培养基本构成要素。实施课程内容建设与教材建设相结合,全面提高教学质量,课程内容是核心,教材是课程学习中获取知识与能力的基本工具。两条主线同步推进,促进课程建设可持续发展。

3 三种教学模式改进

教学模式是教学理论的具体化,同时又直接面向和指导教学实践,具有可操作性,它是教学理论与教学实践之间的桥梁。陈旧的传统教学模式多采用“满堂灌”“教师为主体”的方式,学生主体地位缺失,不利于创新型人才培养。教学团队积极探索改进基于在线课程的线上学习模式、基于翻转课堂的线下合作学习模式、基于学科竞赛和实践项目的线下体验学习模式。多种教学模式有机融合,激发最大动能。

4 四类教学理念创新

教学理念是人们对教学和学习活动内在规律认识的集中体现,同时也是人们对教学活动的看法和持有的基本态度和观念,是人们从事教学活动的信念。教学团队关注学生的进步发展和最新的学科动态,创新教学理念:强化课程思政建设,培养家国情怀;更新教学内容方法,以适应学科专业前沿;注重与国内知名院校专家交流,拓展教育视野;践行理论与实践结合,凸显动手实践能力培养。如图1所示。

(二) 为提升学生综合素养水平,建设了新型“两体系三模式”交互的学科竞赛平台,促进学生综合素质及能力的培养

1 基于学科竞赛平台的两大体系建设

学科竞赛为学生创新实践能力和综合能力培养提供了平台,是课堂理论知识内化的训练场,也是检验人才培养成效的试金石。为更好发挥学科竞赛的带动作用,教学团队构建并实施了“完善的学科竞赛体系”和基于竞赛辅导机制的“交叉融合的课程体系”。经过多年实践检验,学生总体综合素质及能力显著提升,两大体系相辅相成,共同支撑起创新人才教育的保障主体。

2 增强综合能力培养的三大改革措施

为了创新人才培养方案的顺利实施,教学团队经过多年探索,打造适合自身学情的软硬件环境,积极改革不适用的旧方式和旧制度。目前已形成并完善了“开放实验室的运行机制”“本科生进课题组的选拔实施机制”和“数学物理类课程创新教学机制”。通过这些改革措施,进一步补充完善人才培养手段,丰富人才培养内涵。如图2所示。

(三) 为满足学生个性化发展,“两层次四环节”探索并实践“后竞赛”时期学生科研活动的管理机制

1 根据学生兴趣专长,实施“两层次”个性化发展途径

以学生为中心,因材施教,充分尊重与鼓励学生个性发展,允许学生根据自身实际、兴趣爱好,自主选择“进入老师课题研究小组” 或“主持国创省创课题”两个层次的阵营,教学团队在课堂内外给予学生专业化指导。调动学生的学习兴趣对于增强教学效果至关重要,要激发学生的学习兴趣,让学生的“兴趣”变为“专长”是学生创新能力得到锻炼的绝佳途径。

2 根据学生能力水平, 呈现“四环节”个性化培养成效

学科竞赛在学生实践创新能力培养过程中起到至关重要的作用,学科竞赛的成绩不是一蹴而就,而是厚积薄发,竞赛对学生培养的影响力也不是昙花一现,而是会延伸到竞赛结束后相当长的一段时间里,甚至是整个学习生涯。鼓励学生将竞赛的经验和取得的成果融入“发表创新文章”“申请专利”“申请软件著作权”“考取研究生”等环节,既是对学生能力水平的肯定,也是创新人才培养成效的写照。如图3所示。

三 具体实施步骤

(一) 教学内容重构与优化

1 强化课程思政建设

深入挖掘每个物理、数学符号中及各教学环节中所蕴含的思政元素,通过数学物理竞赛中的案例教学培养学生良好的数学物理素养和思维严谨、工作求实的作风,培养学生勇于探索、敢于创新的思想意识和良好的团队合作精神。同时把数学和物理文化与课程思政有机地融合在一起,介绍知识的产生背景和数学物理文化、科学家励志故事,使学生认识到数学物理来源于实践又服务于实践,从而树立辩证唯物主义世界观,激发学生的求知欲,培养学生逻辑思维能力、洞察探索能力、抽象建模能力等,激励学生发奋学习,积极向上,勇于创新。

2 学科竞赛内容融入课堂教学

在课堂教学中,可以适当地加入历届数理竞赛的知识点,巩固课堂知识的同时,也能吸引学生参加学科竞赛的兴趣和求知欲。涉及数理类竞赛知识点的课程需要适应青岛理工大学的教学计划、适应学生实际水平及适合教学和培训。在课程教学内容中,选取的数理类竞赛知识点既要与学生的水平适应,又要满足学生现在与将来的需要。例如教师可以结合学生正在学的内容,讲叙一些较简单的数学建模题目或开放性的物理实验,在课外让有兴趣的同学展开讨论,教师可以指导论文、实验数据处理等;在一些应用性较强的课程中,例如计算物理基础、计算方法等,增加基于数学软件应用的实践内容,最大限度地调动学生的学习积极性。

3 讲义和教材建设与时俱进

大学的教材应顺应学科发展规律,讲义的编写更要与学科前沿和当今科学热点相适应。教材的选择既要与学生的水平适应又要满足学生现在与将来的需要,例子习题要丰富,要有一定学术水平,便于学生自学,能最大限度地发掘学生的学习能力。部分教师及时把自己主持或参与的教研、科研项目中的研究成果编写进教材或讲义中。收集资料,编写具有特色案例的课程教案及数学物理类竞赛的培训材料或讲义。如获数学建模奖项中的优秀案例,已充实到“计算方法”教材中,并且每年会对讲义或教材内容进行修订和优化,来满足以产出为导向的人才培养目标达成度。