融入思政教育的生物统计学课程教学改革与探索

作者: 胡文明 王瑞清 万素梅 翟云龙 徐翠莲

摘 要:生物统计学是塔里木大学农学院农学专业和种子科学与工程专业的一门专业基础课程,是运用数理统计原理对农业科学试验数据进行处理和分析的一门课程。课程内容蕴含着丰富的思政元素,是开展课程思政的良好素材。该研究从生物统计学课程思政元素的挖掘和融入、教学改革的探索、实践教学的结合,以及教学考评机制的优化等方面进行剖析,探索“立德树人、强农兴农”教育理念下融入思政教育的教学改革和措施,旨在提升专业基础课程的育人水平,为培养德才兼备的专业技术人才奠定基础,同时也为其他课程的思政改革提供参考。

关键词:生物统计学;课程思政;思政元素;教学改革;实践教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0148-04

Abstract: Biostatistics is a professional basic course for agronomy and seed science and engineering majors of Tarim University College of Agriculture. It is a course that uses mathematical statistics principles to process and analyze experimental data of agricultural science. The course content contains rich ideological and political elements, which is a good material for carrying out ideological and political courses. The exploration and integration of ideological and political elements in Biostatistics, the exploration of teaching reform, the combination of practical teaching and the optimization of teaching evaluation mechanism were analyzed in this research, and the teaching reform and measures of ideological and political education with the educational concept of "cultivating morality and strengthening agriculture and prospering agriculture" was also explored. The aim is to improve the education level of professional basic courses and lay the foundation for cultivating professional and technical talents with both morality and talent. At the same time, it also provides reference for the ideological and political reform of other courses.

Keywords: Biostatistics; curriculum ideology and politics; ideological and political elements; teaching reform; practical teaching

基金项目:教育部办公厅“塔里木大学农学国家一流专业建设点”(教高厅函[2021]7号);塔里木大学一流本科课程建设项目“田间试验与统计方法课程建设”(TDYLKC202215)、“试验数据的计算机处理”(TDYLKC202301);塔里木大学第二批本科课程思政项目“种子学课程思政”(TDKCSZ22115)、“田间试验与统计方法课程思政”(TDKCSZ22113)

第一作者简介:胡文明(1978-),男,汉族,山东招远人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为作物遗传育种。

*通信作者:徐翠莲(1979-),女,汉族,山东淄博人,硕士,副教授。研究方向为作物遗传育种。

农业是我国国民经济的基础产业,粮食安全是关系到我国民生的头等重要大事。初入大学的涉农专业学生对专业了解不够深入,对国家的粮食安全的认知程度普遍较低[1],缺乏从事相关专业工作的责任感和使命感。2019年9月,习近平总书记回信寄语全国涉农高校广大师生:“以立德树人为根本,以强农兴农为己任”。高等农业院校坚持立德树人,培养学农爱农的技术人才,义不容辞肩负着强农兴农的责任。新时代,农村是充满希望的田野,是干事创业的广阔舞台[2],作为农业院校的一线教师,在学生学习生涯中更要加以正确的引导,培养学生学农、知农、爱农的情怀,增强对专业的认同感和责任感,引导学生将来从事农业领域的工作,在农业农村现代化和乡村全面振兴的征程上贡献自己的一份力量。

生物统计学是塔里木大学农学院农学专业和种子科学与工程专业的一门必修专业基础课,它是以数学和概率论为基础,运用数理统计的原理对农业科学试验数据进行处理分析的一门科学。课程的教学目标是要求学生在学习统计知识的基础上,掌握并运用统计分析方法解决实际统计问题,为今后从事农业科学研究奠定基础。以往的教学过程中注重知识和技能的传授,忽略了课程的思政育人功能,同时课程教学与实践结合不够密切,在一定程度上限制了学生学习主动性和创新性,也不利于对学生自主学习和自主探究能力的培养。因此,为了顺应新时代农科建设的需求,提升专业基础课课程思政的育人水平,增强学生对从事专业相关工作的责任感和使命感,迫切需要对该课程进行教育教学改革。

一 深挖思政元素,有效融入教学过程

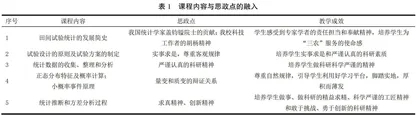

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。”在以往的人才培养过程中,高校教育工作者将全部的身心精力致力于培养理论知识扎实、实践能力强的专业人才,更多地着眼和注重“如何培养人”,却忽视了专业人才的思想政治教育[3]。生物统计学的教学内容中蕴含着诸多思政元素(表1),教学团队老师要根据课程内容的特点,从培养学生统计分析的能力入手,找准教学知识点与思政元素的关联之处,将思政元素融入课堂教学,发挥思政教学的引领作用,将课程思政教育落在实处[4],有效激活思政元素蕴藏的教化功能,实现知识传授与价值引领的同频共振[5],发挥专业课课程思政育人与思政课育人的协同效应,也为后续专业课的思政教学奠定基础。

首先,生物统计学的思政教学过程中,不能一味说教,思政教育贵在一个“真”字、精髓在一个“情”字[6],要做到润物细无声地自然融入,才能引起与学生的共鸣。例如在讲到田间统计的发展简史时,讲述我国统计学家盖钧镒院士为农业奉献的故事,引导学生学习科学家们认真严谨的科研态度、追求真理的执着精神和敢于创新的批判精神;突出课程思政建设中的“农”字底色,构建思想政治教育与“三农”情怀教育相结合的“大思政”观[7],结合塔里木大学“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”的办学理念,列举学生身边熟知的教师——塔里木大学优秀的科技工作者[8],用他们扎根南疆、勇担使命、服务南疆、无私奉献,坚持把科研论文写在南疆大地上的胡杨精神感染学生,鼓励学生以他们为榜样,做胡杨精神的传承人,培养学生学农爱农的思想情怀,增强学生服务“三农”的社会责任感和使命感。

再次,要善于挖掘思政元素,并适时融入课堂教学。例如正态分布密度曲线中蕴含着学生成长成才的深刻哲理。正态分布是连续型随机变量的概率分布,在农业试验的指标中有许多变量是服从或近似服从正态分布的。在讲到正态分布概率计算的时候,我们更多关注随机变量落入曲线内某一区间的概率,而非在一个具体点上的概率。例如,P(X≤2)反映的是从负无穷累积到X=2这个区间的概率,即累积函数F(2)的值,这一过程与学生的成才过程相似。此时,教师要引入量变和质变的辩证关系这一思政点,教育学生任何事物的变化和发展总是从量变开始,量变是质变的前提和必要准备。没有一定的量变,就不会发生质变。让学生用辩证的观点正确看待个人的成长成才过程,教育学生在平时的学习中不骄不躁,注重积累,不计较一时的得失,只有脚踏实地,才能厚积而薄发。

最后,也是尤为重要的一点,生物统计离不开试验数据,获得可靠的数据是进行统计分析的前提。数据的获得涉及到试验开展的各个环节,从最初的试验方案设计,试验小区和区组的布置,到试验数据的调查和采集,数据的初步整理,到数据的转换,这其中的每个环节、每个步骤都需要扎实的统计基础和严谨的做事态度。学生只有在平时打好基础,将学到的知识熟练应用到整个试验过程,才能获得较为可靠的试验数据。当然这就要求教师在教学过程中以严格的标准要求学生,培养学生今后从事科学研究和农业生产工作具备的严谨认真的态度,教育学生尊重客观规律,做到调查数据要实事求是,分析数据要严格认真,推断结论要客观公正,让学生体会到试验数据的可靠性和重演性对于科研结论的获得和农业生产的指导意义重大。

二 深化教学改革,做好思政内容和课程内容的教学设计

生物统计学课程以数学和概率论为基础,其课程内容可分为试验设计和统计分析两大板块。前者包括试验方案的设计、试验误差的控制、试验设计的原则及常用的试验设计方法等基本统计知识;后者包括假设测验、统计推断和方差分析等基本分析方法,其中涉及到的公式多,计算推理过程复杂,要想学好学精,确实存在一定的难度。另一方面该课程的授课学时比原来的学时压缩了16学时,对于任课教师来说,在保证完成原有教学内容的情况下,并且把每个章节讲深讲透,无疑也是一项巨大的挑战。为了提高学习效率,做好课程教学和思政育人的紧密结合,教学团队成员在剖析课程特点和学生学习特点的基础上,积极推进课程教学改革,学习同行或前辈的教学策略[9-10],采取了一系列的教学改革措施,概况起来主要有如下几个方面。

第一,积极研究教学方法,采用以问题为导向,以学生为主体的探究式或讨论式教学方法授课。例如在讲到假设测验和方差分析时,课前,教师根据教学内容和思政内容在优化教学设计的基础上,提前布置好这样几个教学问题:u测验、t测验、F测验和方差分析的适用条件是什么?成对t测验和成组t测验的区别在哪里?要求学生自己设计试验,对试验中收集的数据进行分析,并从中找到隐含的思政元素。只有学生亲自动手,积极思考,才能找到解决思路,从中领会它们之间的联系,真正掌握这门课程的核心内容。又如,在讲到试验误差时,教师提前布置问题:什么是试验误差?试验误差的种类有哪些?如何降低试验误差?田间试验误差有哪几种来源,如何去控制试验误差,获得可靠的试验数据?学生通过预习内容,查阅相关资料,以小组为单位经讨论交流共同完成学习任务。课中,教师首先从问题入手,通过例题讲解,层层深入,共同寻找和探讨解决思路,或者教师在做好时间预算的情况下,针对某个知识点或某个问题随机抽取1~2名学生进行交流汇报,通过学生的分享与交流,引导学生参与课堂教学,最终解决实际问题。最后由教师进行总结点评,并对课程重点和难点内容的思路梳理,让学生在脑海中形成知识框架结构,启发学生多思考,充分发挥学生的自主学习能力,培养学生创新思维和科学的批判质疑素养,同时引导学生找到其中蕴含的思政元素。课下,学生完成内容梳理和课后作业,进一步巩固学到的知识。

第二,探索线上线下混合式教学模式,将传统课堂教学延伸至虚拟网络空间[4],主动顺应“互联网+”教育趋势,探索教师为主导,学生为主体,教学资源为支撑的线下为主、线上为辅的混合教学模式。一方面,教师根据教学内容和思政融入点,制作微课,同时利用网络教学整合教学资源[11],开展慕课、微课等线上教学活动。方便快捷的线上学习资源,突破时空限制,供学生反复使用,契合互联网时代学生碎片化学习的需求,凸显线上教学的优势,成为线下教学的必要补充;另一方面,为了调动学生自主学习、自主探究知识的积极性,提高学生利用所学知识解决实际问题的实践能力,教师提前在超星平台发布学习任务,包括基础题和拓展题等,以适应不同学生自主学习的学习需求。学生在自主完成基础题的前提下,通过查阅资料、分组讨论、自主探究等形式完成拓展题,以锻炼解决实际问题的能力,培养创新能力和团队合作能力。