新工科理念引领下环境生态工程专业特色改革思路与实现路径探索

作者: 何艳虎 谭倩

摘 要:从新工科内涵出发,基于当前高校环境生态工程专业建设现状和问题,围绕环境生态工程专业人才培养目标,结合地方高校特点和粤港澳大湾区区位优势,明确环境生态工程专业特色改革思路,从人才培养模式改革、教学团队建设、课程教材资源开发、实验教学环节、学生创新创业训练、教育教学研究与改革和教学管理七个方面提出环境生态工程专业特色改革具体举措,为环境生态工程新工科建设提供借鉴。

关键词:新工科;环境生态工程专业;特色改革;实现路径;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0152-04

Abstract: Starting from the connotation of new engineering, based on the current status and problems of the construction of environmental and ecological engineering major in universities, focusing on the talent training objectives of environmental and ecological engineering majors, combining the characteristics of local universities and the regional advantages of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, this paper identifies the reform ideas of environmental and ecological engineering specialties. It puts forward some specific measures for specialty characteristic reform of environmental and ecological engineering from seven aspects, personnel training mode reform, teaching team construction, curriculum material resource development, experimental teaching link, student innovation and entrepreneurship training, education and teaching research and reform, and teaching management, so as to provide reference for new engineering construction of environmental and ecological engineering.

Keywords: new engineering; environmental and ecological engineering; characteristic reform; realization path; personnel training

基金项目:广东工业大学环境生态工程国家级一流本科专业建设点(教高厅函〔2021〕7号)

第一作者简介:何艳虎(1985-),男,汉族,河南息县人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为生态水文与水资源工程教学改革。

新工科意指为适应新技术、新业态、新模式、新产业为代表的新经济发展需求[1]而新增的工科专业和对工科新的要求。2017年2月以来,新工科理念先后在“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”等一系列新工科教学改革实践中得到明确[2-3]。新工科引领高等教育变革,需由学科导向向产业需求导向转变、专业分割向跨界交叉融合转变,推动工科优势高校对工程教育的科技创新、产业创新发挥关键作用,推动地方高校对区域经济发展和产业转型升级发挥支撑作用。新工科已是高等教育领域的热词,也得到了产业界的积极响应和支持,正改变产业竞争格局,也正在改变高校的人才培养方案、教与学的行为以及评价体系。

环境生态工程专业是在国家生态文明建设战略背景下,教育部2012年增设的工科专业,旨在培养具备环境科学、生态学和工程学基本理论、基本知识和基本技能,能够运用生态学或生态系统的理念,结合工程学手段解决环境问题,具有创新思维能力,具备国际视野理工结合的环境生态工程应用型人才[4],以“满足人民日益增长的优美生态环境需要”[5]。环境生态工程专业是生态学及相关专业在环境科学与工程学科的具体布设,培养的是具有对人类社会及其自然环境加以综合,实施生态恢复、生态建设,以及可持续生态设计等技能的复合型人才,即是能将“师法自然”自觉转化为构建“人与自然和谐共生”复合生态系统相关知识和技能的专门人才。作为近年来发展速度快且社会需求旺盛的新型工科专业,环境生态工程需要加大改革力度,在实践中提出具有专业特色的新模式,以适应不断变化的新的社会需求。新工科建设为应用型环境生态工程专业人才培养提供了新的机遇和挑战。

环境生态工程专业应结合学校自身学科基础和发展特点办专业,突破点的选择要与区域经济社会发展需求以及存在的主要生态环境问题相关联[5]。广东工业大学是一所工科优势特色鲜明的地方高校,地处粤港澳大湾区核心区域,面临独特而复杂的生态环境问题。在新工科理念引领下,以广东工业大学为例,进一步梳理环境生态工程专业特色改革思路,探究其实现路径,对推动环境生态工程专业的教育教学改革与发展,整体提升环境生态工程专业人才培养质量具有重要意义。

一 高校环境生态工程专业建设现状

据2017年的统计,全国有50余所高等学校开办环境生态工程专业[5]。围绕环境生态工程专业人才培养目标,近年来,新工科背景下环境生态工程专业在培养方案的制定、课程体系的构建、教学质量的评价、实践平台的打造和毕业规格的设定等方面进行了针对性的改革和有益探索,并取得了一系列成果。例如,安徽建筑大学提出以学生为中心的“线上线下”教学模式[6],引入探究式和参与式教学方法,增强学生的学习积极性和综合性思维能力;邯郸学院提出了工程体验式教学模式[7],并结合本专业“金课”建设[8],以提升学生解决问题能力和创新实践能力;平顶山学院构建可持续更新和共享便利的专业教育教学资源库,提高了学生的自主学习能力和创新实践能力[9];河海大学开设个性选修课程,包括专业提升课和专业拓展课,设置学术研究和工程技术两个模块,分别为有志于从事科学研究和应用实践的学生提供了支撑[10]。尽管环境生态工程专业建设取得了较为显著的成效,但作为新增的工科专业,在相近专业间的联系与自身定位、课程设置、师资队伍建设、专业特色培育和社会认可度的快速提升等方面仍存在一些问题,有待进一步提升[5,11-12]。

广东工业大学作为传统的地方工科优势高校,响应教育部2012年修订的《普通高等学校本科专业目录(2012)》,2015年在全国范围内较早获批了环境生态工程新工科专业,是华南地区唯一以工科见长的环境生态工程人才培养基地[13]。2018年,教育部高等学校环境科学与工程类专业教学指导委员会副主任委员和环境生态工程专业发展战略研究组组长杨志峰院士在学校创立全国首个以环境生态工程专业命名的研究院,旨在以生态产业化、产业生态化拓展环境生态工程专业内涵,突出工程学、生态学、环境学基本理论和知识技能的交叉融合和综合运用,提升环境生态工程专业特色和辨识度,服务国家生态文明建设以及粤港澳大湾区生态环境保护和修复的现实需求。环境生态工程专业已有较好的办学基础和坚实的保障条件,但为了达成新工科的建设要求和适应社会经济发展需要,还需要在国家级一流本科专业建设支撑下,持续推进专业特色改革,不断提高环境生态工程专业人才培养质量。

二 环境生态工程专业特色改革的思路与定位

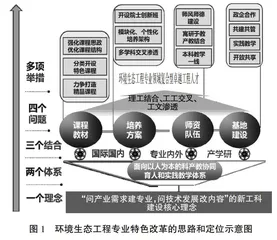

坚持新工科建设的一个核心理念,优化多学科交叉的人才培养和工程实践教学两个基本体系,促进国际国内、校内校外、产学研三个方面有机融合,抓住课程教材、培养方案、师资队伍、基地建设四个基本问题,坚持“厚基础、宽口径、重实践、强特色”的培养原则,结合国家生态文明建设和粤港澳国际一流湾区建设契机,发挥广东工业大学作为地方性工科优势高校的特色,基于环境生态工程专业办学基础,以培养具有家国情怀、全球视野和创新意识,具备生态学宏观系统思维、掌握环境生态工程专业技术和较强工程实践能力的复合型卓越工程人才为目标,打破传统的学科壁垒,充分发挥环境生态工程学学科交叉的优势,促进理工结合、工工交叉、工文渗透,推进跨院系、跨学科、跨专业工程人才培养,最终使本专业培养的人才适应国家和地方生态文明建设需要,掌握工程学、生态学、环境学等基础理论、专业知识与实验技能,具备较强创新创业能力,兼具人文素养、职业道德和国际竞争力,成为环境保护与生态修复领域的高级专门人才,并为环境生态及其交叉学科的创新研究梯队建设奠定人才基础(图1)。

三 环境生态工程专业特色改革实现路径

从与粤港澳大湾区经济社会发展需求以及存在的主要生态环境问题出发,凝练环境生态工程专业办学特色,主要从人才培养模式改革、教学团队建设、课程教材资源开发、实验教学环节、学生创新创业训练、教育教学研究与改革和教学管理七个方面(图2)提质增效,凸显特色。具体如下。

(一) 深化人才培养模式改革

一是打造环境生态工程院士创新班。推出具有全校选拔性的环境生态工程院士创新班,灵活设置模块化、个性化课程结构,为各类专业背景的学生量身打造能够将生态意识与其原有知识体系相融合的环境生态工程双学位,以打破传统的学科壁垒,充分发挥环境生态工程学学科交叉的优势,优化理工结合、工工交叉、工文渗透,推进跨院系、跨学科、跨专业工程人才培养体系。二是打造特色工程实践教学体系。发挥广东工业大学作为地方性工科优势高校的特色,强化实践教学,探索与当地行业企业等共建共管的特色工程实践教学体系,推进产业急需的应用型人才培养。

(二) 打造金牌教学团队

一是寓研于教,产教结合:以院士团队为依托,专家团队全员服务本科教学一线,将强大的科研能力“迁移”到教学能力,协调产教学研项目融入教育教学过程,制定本科教学教研的激励措施,鼓励有关专业教师参与产教学研解决行业环保技术难题,以项目案例作为本科教学案例和创新项目选题,培养学生的创新意识和创新能力。二是广开门路,广纳贤才:充分利用学院校外兼职教师资源,聘请其中一些企业家、成功的创业者、技术专家开设创新创业讲座、参与课程设计指导和教学,充实创新创业教育的师资队伍。

(三) 优化提升课程资源

一是建设环境生态工程专业特色课程:打造环境生态工程前沿进展等特色选修课程,提升学生的科研素养。针对有深造意愿的学生,开设有挑战性和创新性的课程,如环境生态工程前沿进展(双语)与科技论文写作(双语)等选修课程。面向有自主创业需求的学生,开设环境生态工程企业讲座等;二是努力打造环境生态工程领域精品课程和精品教材:以体现科学性、前沿性为准绳,结合大湾区地处珠江入海口、面向南海的区域特色和本研究院的特色科研方向,编写《湿地与海洋生态学》等教材。对接粤港澳大湾区产业转型迫切需要,将产业生态学等打造为精品课程。

(四) 强化实验教学体系建设

一是建立由基础实验、创新型实验和研究性实验三个层次组成的实验课程体系:基础实验以反映环境生态工程的基本知识和基本理论、训练基本技能的经典实验为主,目的在于验证理论知识,使学生掌握基本、规范的实验操作及实验技能;创新型实验由教师引导,学生自主完成,目的在于培养学生应用环境生态工程基本理论解决实际环境问题的能力;研究性实验由学生自主提出实验项目,自行设计实验方案并加以实施,目的在于训练学生的科研思维和能力,调动学生参与科研的积极性。二是加强实验室和实验基地建设:建设场地充足、设备完善、常态化运行、开放共享的环境生态工程专业实验室;利用产学研平台,将部分在实验室的环境生态监测实验、环境生态模拟实验与企业生产实际结合,推动实验室实验向生产实验转化,建立校企合作的实验基地。三是加强本科生科研:加大相关学科实验室和研究项目等资源向学生开放的力度,结合专业教师相关的科研项目增设环境生态工程创新性实验,推动教师科研项目向创新性实验移植,调动本科生自主参与科研、教师指导本科生科研的双向积极性。