智能电动背景下车辆工程专业人才培养模式探索与实践

作者: 宋凌珺 徐向阳 徐国艳 张辉

摘 要:汽车产业发展迅速,智能电动汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向,汽车产业转型升级,迫切需要适应产业发展需求的复合型人才。该文以汽车行业需求为导向,以培养综合型人才为目标,主要探讨智能电动背景下的车辆工程专业人才培养模式。首先,该文介绍智能电动化背景下车辆工程专业人才培养的现状和存在的问题。然后,介绍北京航空航天大学车辆工程专业建设基础扎实、学科交叉、本研融通的课程体系,研创本研融通的教学实验实践平台,以及建设并出版了智能化、电动化系列教材,并对本研一体化的人才培养模式进行实践与探索,旨在培养汽车行业新型人才。

关键词:智能电动;汽车产业;人才培养;课程体系;实践平台

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)30-0168-04

Abstract: The automotive industry is developing rapidly, and intelligent electric vehicles have become the strategic direction for global automotive industry development. The transformation and upgrading of the automotive industry urgently require the cultivation of compound talent that can meet industry development needs. Oriented towards the demand of the automotive industry and aiming at the cultivation of compound talent, this paper mainly discusses the training model for vehicle engineering major under intelligence and electrification. Firstly, this paper introduces the current situation and existing problems of vehicle engineering talent training under intelligence and electrification. Then, the paper introduces that Beihang University has developed a curriculum system which is solid foundation, interdisciplinary, and undergraduate and graduate integrated, and innovated teaching and practicing platform for both undergraduate and graduate students, and developed and published a series of textbooks on intelligence and electrification. The paper has also carried on the exploration and practice ofintegrated undergraduate and graduate talents training model, aiming to cultivate new talents for the automotive industry.

Keywords: intelligence and electrification; automotive industry; talents training; curriculum system; practice platform

基金项目:中央高校教育教学改革专项“电动化智能化背景下车辆工程专业本硕一体化课程体系建设”(ZG211J1959)

第一作者简介:宋凌珺(1983-),女,汉族,江西景德镇人,博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为人才培养模式。

随着电动汽车、无人驾驶技术的不断发展,电动化、智能化、网联化和低碳化已经成为未来汽车发展的趋势,汽车产业正面临百年未有之大变局[1]。我国“十四五”规划中提出,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保,以及航空航天、海洋装备等产业[2],新能源汽车已成为国家战略性新兴产业。这意味着车辆工程专业人才培养进入了服务国家战略性新兴产业发展的新时期,培养适应汽车产业转型升级、发展需求的车辆工程专业高素质复合型人才迫在眉睫[3]。

发展新能源汽车和智能汽车已成为世界各国的共识[4]。为了应对新一轮科技革命和汽车产业变革,车辆工程专业迫切需要建立新的学科知识体系,加快复合型人才的培养[5]。目前,高校车辆工程专业的课程体系仍然以传统机械为主,课程知识体系已经不能满足当前汽车产业对电动化、智能化人才的需求,迫切需要对传统的课程系统进行调整、优化,以适应汽车产业转型升级的人才培养需求[6]。同时,智能电动汽车教学的实验实践平台空白、电动化智能化课程教材和配套资料缺失、适应智能电动汽车产业发展需求的车辆工程专业人才培养模式不健全。本文以北京航空航天大学车辆工程专业为例,构建智能电动背景下车辆工程专业课程体系和本研一体化人才培养模式。

一 车辆工程专业人才培养现状及存在的问题

目前的车辆工程人才培养存在知识结构单一、知识体系滞后、智能化电动化教学实践平台空白、智能化电动化课程教材和配套资料缺失等问题。

(一) 车辆工程专业课程知识体系滞后、与行业发展不同步

国外本科教育大多没有车辆工程专业,而是都归在机械大类里,我国的车辆工程专业是隶属于机械工程一级学科下的二级学科,因此,国内外传统的车辆工程专业课程都是以机械类课程为主,课程内容多侧重于内燃机技术、传统传动系统等。但是,随着新能源技术、人工智能、大数据等技术的快速发展,汽车正向着动力电动化、车辆智能化、交通网联化、能源低碳化发展,使得未来高水平汽车人才需要具备多学科交叉融合的知识结构,电池管理、电机控制、自动驾驶算法等新兴领域的课程覆盖不足,传统的车辆工程专业课程设置和教学内容已经无法满足汽车行业发展的需求[7]。

(二) 车辆工程专业智能电动化教学实践平台空白

实践教学是巩固和加深对理论知识认识、理论联系实际、提高动手能力的有效途径,对于培养学生运用所学理论知识解决实际问题、提高创新能力等具有重要意义[8]。但是,目前汽车产业正向着电动化、智能化迅速发展,相关的教学实践平台没有及时跟上,传统的车辆工程实践教学内容相对陈旧,缺乏对汽车新技术的呈现[9],学生无法在实践中深入了解智能电动技术的原理和应用,这就限制了学生的创新能力和解决实际问题的能力培养,也必然导致学生毕业后不能满足行业的需求。

(三) 电动化智能化课程教材和配套资料缺失

教材是教学过程中的重要媒介,但目前市场上针对汽车电动化、智能化的专业教材和配套学习资源稀缺,特别是结合最新研究成果和行业案例的教材更是凤毛麟角,学生使用的教材的内容相对滞后,跟不上汽车新技术的发展速度,这不仅影响了教学效果,也限制了学生对行业前沿技术的了解和掌握,导致学生学习的知识技能无法与当前行业的知识技术相一致。因此,必须加快编写、出版和更新汽车电动化、智能化课程教材和配套资料,为学生提供更好的学习支持。

二 车辆工程专业人才培养模式探索与实践

智能电动汽车时代背景下,要培养适应产业需求的创新型人才,就要在车辆工程专业人才培养过程中,对其知识结构、课程体系及教学方式等方面进行变革与完善,北京航空航天大学车辆工程专业在课程系统、实践平台和教材方面进行了探索与实践,为其他院校的车辆工程专业建设发展提供了理论和实践参考。

(一) 建设理念和思路

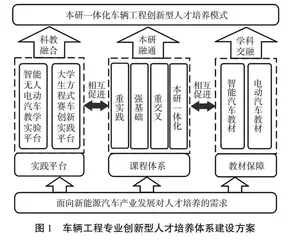

针对汽车产业发展对人才培养的需求,从专业培养顶层设计开始,以本研一体化创新人才培养为目标,以“厚基础、重交叉、强实践”为指导思想,围绕课程知识体系、教材、教学实验实践平台三个方面,构建学科交融的知识体系和本研融通的课程体系、出版电动汽车、智能汽车相关的本研一体化教材、创建科教融合、本研融通的教学实验实践平台,形成本研一体化车辆工程创新型人才培养模式,培养学生的科研素养、工程能力、创新能力和团队协作能力,促进学生参与重大科研项目、取得重大科研成果,总体建设方案如图1所示。

(二) 构建基础扎实、学科交叉、本研融通课程体系

在调研和分析汽车产业对人才培养需求基础上,以“厚基础、重交叉、强实践”理念为指导,建设基础扎实、学科交叉、本研融通的“三纵三横”课程知识体系,如图2所示,形成了以专业核心课、专业实践课及专业技术课为“三横”的课程层次、以节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车为“三纵”的专业课程群。一方面,学生要掌握传统的机械设计、力学基础、电子技术等课程,为后续学业的深入开展与推进夯实基础;另一方面,增加人工智能、大数据分析、智能控制、新能源动力技术、电池管理和电机控制等方面的知识,加强学科之间的交叉融合,形成学科交叉融合的知识体系,使学生具备跨学科的知识和能力。并设置新能源汽车技术、机器学习、智能汽车传感器技术、汽车智能控制技术等本研一体化课程,在这些课程中适当扩大应用性知识的比重,以科研案例驱动教学,让学生掌握具有操作性和实用性知识,提高本科生的创新能力、解决实际工程问题的能力和科研素养,并使得学生进入研究生阶段能够迅速地开展科研工作。

在教学实践中,逐步完善了适应汽车产业发展需要的本研一体化人才培养模式,该模式是连接本科教育与研究生教育的桥梁,旨在通过课程连贯性设计、早介入科学研究等方式,促进本科生向研究型人才的过渡,逐步培养学生的研究兴趣和独立科研能力。对于有潜力的学生,可提供直博或本硕博连读的机会,缩短高层次人才培养周期,提升人才质量。

(三) 基于科教融合的理念,研创本研融通的教学实验实践平台

为了加强实践教学环节,我们基于科教融合的理念,将科研成果与本研教学相融合,研创本研融通的教学实验实践平台,如图3所示。该平台包括两部分:一是智能无人电动汽车教学实验平台[10],该平台是本专业老师自创,为本科生开设智能汽车传感器技术课程,为研究生开设汽车智能控制技术课程,智能无人电动汽车教学实验平台既是教具,又是本研学生创新研发和持续优化的对象,形成了本研科研和教学的良性互动。二是大学生无人驾驶方程式赛车创新实践平台,基于该平台,以赛车研制为对象,将专业课程设计、本科毕业设计、科研课堂、研究生学位论文等培养环节和智能赛车创新实践相结合,研究生基于该平台带领本科生制作方程式赛车参赛,本科生则参与到智能无人电动汽车的设计与制作各环节,形成了“研带本、本助研”良性循环,实现了科研与教学的有机融合,形成科教融合、本研协同的实验实践教学机制。培育了一批创新型人才,多次在本科生科创竞赛和重大科研项目中获奖。

(四) 建设智能化、电动化系列教材

在调研智能化、电动化知识在车辆工程专业领域应用的基础上,进行本研一体化教材规划布局,围绕汽车新技术、新方法,出版了“十三五”国家重点规划教材:《自动驾驶汽车决策与控制》《自动驾驶汽车平台技术基础》《自动驾驶技术概论》《汽车智能驾驶模拟仿真技术》等5本智能汽车教材,以及《电动汽车基础理论与设计》《现代电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车》《Modeling, Dynamics and Control of Electrified Vehicles》等6本电动汽车教材;国家出版基金资助专著《自动变速器电控系统及其应用软件开发技术》等2部,见表1,这些教材涵盖了智能电动汽车的基本原理、设计、制造控制等方面的知识,并融入了最新的科研成果和行业发展趋势。同时,还提供了丰富的配套资料和案例分析,帮助学生更好地理解和掌握相关知识。形成了紧跟技术前沿、本研一体化的教材体系,为我国车辆工程人才培养提供了教学保障。