新农科背景下混合式一流课程建设与实践

作者: 马云飞 邓自腾 兰静 王璐 王佳琦

摘 要:在新农科视域下,以培养具有爱国情怀、科学精神及“三农”情怀的创新型农业人才和高素质的兽医科技人才为目标,中国农业大学“动物组织与胚胎学”教学团队进行系列教学改革,包括教学内容与考核方式改革,慕课制作,配套教材建设,线上线下混合式教学模式设计并予以实践。教学中将德育教育与专业知识深度融合,构建以“课程思政”为引领、以“厚基础、重实践、强能力、富情怀”为教学理念的“多位一体”的课程教学体系,打造“时空融合+多维互动”的教学范式,使得动物组织与胚胎学课程的教学质量得到全面提升。通过专家督导评价、学生问卷调查等多种途径反馈,表明该混合式课程建设卓有成效,在实践中收到很好的教学效果。

关键词:新农科;动物组织与胚胎学;混合式教学;金课建设;过程化考核

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0031-05

Abstract: Under the view of new agricultural science, to cultivating innovative agricultural talents with patriotism, scientific spirit, and the "Three Rural" sentiment, as well as high-quality veterinary technology talents, the teaching team of "Animal Histology and Embryology" in China Agricultural University has carried out a series of teaching reforms, including the reform of teaching content and assessment methods, the production of MOOCs, the publication of supporting textbooks, especially the design and practice of mixed online and offline teaching model. In teaching, moral education will be deeply integrated with professional knowledge, and a "multi in one" curriculum teaching system, with the teaching concept of "thick foundation, heavy practice, strong ability, and rich feelings" and the guidance of "course ideological and political education" will be constructed. Meanwhile, we create a teaching paradigm of "spatiotemporal integration+multi-dimensional interaction", which will comprehensively improve the teaching quality of Animal Histology and Embryology course. Through various feedback channels such as expert supervision and evaluation, student questionnaire surveys, etc., it has been demonstrated that our mixed course construction is effective and has received good teaching results in practice.

Keywords: new agricultural science; Animal Histology and Embryology; mixed teaching model; gold course construction; process assessment

当前我们正处于新一轮科技革命和产业变革大潮之中,以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异。2019年,中国高等农林教育改革唱响三部曲:“安吉共识”“北大仓行动”“北京指南”,从宏观到微观推动我国新农科建设全面展开,掀起了新时代高等农林教育的质量革命[1-2]。创新教育教学方法,建设一流课程(金课),是新农科建设的主要目标之一[3]。动物组织与胚胎学作为高等农业院校动物医学和动物科学等专业一门重要的专业基础课,主要讲授动物细胞、基本组织、器官组织及胚胎学等内容,属于传统的显微形态学学科。在本校动物医学类专业(包括动物医学、兽医公共卫生、中兽医学专业),动物组织与胚胎学课程为专业必修课,包含理论课48学时和实验课40学时,是校级重点建设的专业核心课程之一。由于显微形态学课程的教学内容是需要通过显微镜观察获得微细结构的科学知识,故肉眼不可视,知识复杂、抽象,难点多。原来的教学方式,学生在有限的课堂时间内普遍感觉知识内容枯燥难懂,学习积极性不高。面对新农科建设的机遇和挑战,全新的课程体系构建与教学模式创新改革势在必行。鉴于此,教学团队针对原有教学痛点及学情,致力于推进教学改革和课程建设,聚焦人才成长,全面提升大学课堂的高阶性、创新性和挑战度(即“两性一度”),扎实推进素质教育,为建设世界一流大学奠定坚实基础,贡献专业基础课教学的“基础”力量。

一 课程目标规划与教学体系构建

(一) 课程“三维”教学目标规划

习近平总书记强调高等教育工作“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[4]。2019年开始,教育部着力推进新农科建设“三部曲”[5]。在新农科背景下,落实立德树人根本任务,以培养具有爱国情怀、科学精神及“三农”情怀的创新型农业人才和高素质的兽医科技人才为目标,课程对学校人才培养定位与专业培养目标的支撑作用体现在专业基础知识和技能上。具体目标规划:①知识目标。注重专业知识的传授,明晰知识关联,融入学科领域最新的理论成果到教学中。学生能够掌握动物组织与胚胎学的基本理论知识,为后续学习兽医专业课程奠定坚实基础。②能力目标。培养基于生命科学基本理论的逻辑思维能力,启迪思维,具备科学素养和创新意识,提升理论联系实际和综合运用所学知识解决实际问题的能力。③素质(情感与价值观)目标。兼顾价值引领,培养学生树立正确的价值观、富有家国情怀和勇于担当的职业道德。

(二) “多位一体”的课程教学体系构建

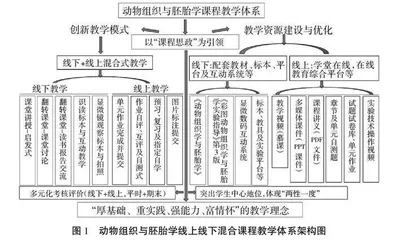

对标一流课程(金课)要求,教学团队构建以“课程思政”为引领,以“厚基础、重实践、强能力、富情怀”为教学理念的“多位一体”的现代动物组织与胚胎学课程教学体系(图1),即聚焦学生这一主体,从基础-实践-能力-情怀四方面培养学生成长成才。以新的教学理念为指引,创新教学模式,开展线上线下混合式教学,提升课堂教学的“两性一度”效果。同时进行教学资源建设与优化,为教学提供坚实的保障。教学环节中融入思政教育,使“知识、能力、情感与价值观”这三维目标有机融合,以推进素质教育,提高人才培养质量。

二 线上线下混合式课程教学设计与实践

有效应用现代信息技术手段,打造专业基础课显微形态学课程“时空融合+多维互动”的教学新范式。课堂教学中采用启发式讲授,融入思政教育、启发式和学科交叉贯穿式讲授、引入典型案例和学科前沿,开展翻转课堂。突出学生中心地位,满足学生自主学习、个性化及多元化发展的需求,培养学生具备科学素养、创新意识和家国情怀。

(一) 时空融合的线上教学模式

依托学校的在线教育综合平台和学堂在线慕课资源,开展线上线下相结合的混合式教学。通过在线教育综合平台,进行课程“单元学习”模块建设,课程共划分4个学习单元,即细胞和基本组织学、器官组织学-1、器官组织学-2和畜禽胚胎学等。设计建设了在线单元测试题,单元测试题从已有的试题库中组建。试题库是覆盖课程全部章节内容的试题,按章节划分,另有10套试卷的试卷库,试题试卷库作为线下和线上考试试题资源。平时作业亦通过在线教育综合平台公布,设置提交时间,学生端按时在线提交,按单元设置,发布2~3次,考查内容主要加强学生对基础知识的理解和掌握。每次作业的成绩评定包括学生自评、互评、自评任务完成、互评任务完成及教师打分五个组成部分,重在学生参与打分,以此充分调动学生的主动性和积极性,增强责任感。通过学堂在线平台,给学生提供视频课程(慕课),与课程教学的章节相对应,有教师布置的必学章节,其余大部分的视频课程可以作为学生自愿学习的资料(预习或复习之用),提高学生自主学习的能力。

(二) 多维互动的线下课堂教学模式

1 课堂教学中融入思政教育

课程思政是落实教育目标,培养高素质人才的有效途径,高校各类课程要与思政课程同向同行,形成协同效应,有助于培养学生严谨科学作风和爱国情怀[6-7]。教学团队通过承担思政专项项目、定期教学观摩研讨,逐步完善动物组织与胚胎学育人大纲。我们的具体做法是:深入挖掘课程内容中的思政元素,潜移默化、融会贯通,建立专业课思政教学案例库;同时,教师加强自身修养,引古论今、传道解惑,寓德育教育于日常教学的细小环节中,重视和关心学生的全面成长;此外,讲好专业基础课,是做好课程思政的基础,例如,在绪论章节,作为课程的导语,提出我们的教育目标,“德智体美劳”五育并重,坚持德育为先,促进人的全面发展,教师与学生互动交流,引入《论语》中孔子的几句话:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”怎样解读这几句话,作为当代的大学生,应该如何做?鼓励和引导学生要“自信、乐观、积极、向上”,成长为具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力的优秀大学生。在神经组织与神经系统章节,举例相关科学研究,例如德国神经科学家Franna Nissl,1892年创立尼氏染色法;意大利生理学家Camillo Golgi和西班牙组织学家Santiago Ramony Cajal创立和发展了银染技术,为此,1906年两位科学家在神经科学上的贡献获诺贝尔生理学或医学奖,这些技术方法至今仍然在广泛应用[8]。通过挖掘思政元素,教师在课堂上以积极的心态传播正能量,通过实际例子潜移默化地影响学生的人生观。让学生学习科学家孜孜不倦的工匠精神和探索精神,把崇尚科学的价值观传授给学生,培养学生具备良好的科学素养[8-9]。团队教师扎实推进课程思政建设工作,在课程育人方面取得显著成效,正式发表思政教改论文1篇[9]。

2 启发式和学科交叉贯穿式讲授

采用启发式讲授,遵循提出问题—分析和解决问题的递进逻辑,启迪学生的思维,激发学习兴趣。例如,讲授免疫器官组织结构时,先提出免疫系统功能的基础是什么,功能如何实现?带着问题去讲解,调动学生听课的积极性。加强数字化技术手段的应用,适当引入3D模型或动画视频,提升趣味性和课堂教学效果。

学科交叉贯穿式讲授,结合典型案例。在讲授动物机体形态结构时,与生理功能、兽医临床及生活实践相联系,引入案例,拓展应用,提高教学效果。例如,在结缔组织-血液章节中,结合医学临床实践,举例人类ABO血型系统的特征,红细胞的细胞膜,除具有一般细胞膜的共性外,还有其特殊性,如红细胞膜上有ABO血型抗原,并结合图例解释;讲授甲状腺的结构时,联系解剖学定位、生理功能及相关疾病(“大脖子病”等),让学生切身体会到学习该知识点时“我能做什么”及“如何做”。