基于需求导向的经济类专业硕士定量分析能力培养方法改革研究

作者: 刘恩猛 骆小蓓 姚晓阳

摘 要:该文探讨基于需求导向的研究生定量分析能力培养方法的改革,社会需求和学生需求的调查显示,双方对统计计量模型的需求是有差异的;基于需求的差异,以中级计量经济学课程为例,培养方法的改革包括调整教学大纲内容侧重点,改进教学方式、课程考核方式,提高教学效率、激发学生学习积极性。改革效果评估显示,改进后的培养方法能促使学生主动学习统计计量方法相关知识,显著提高学生定量分析能力,学生满意度较高。

关键词:需求导向;定量分析能力;培养方法改革;专业硕士;问卷调查

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0134-05

Abstract: This paper discusses the reform of the training method of quantitative analysis ability of postgraduates based on demand orientation. The survey of social demand and student demand shows that they have different demands for statistical measurement model. Based on the difference in demand, the reform of training methods of Intermediate Econometrics Course include: adjusting the focus of teaching syllabus, improving teaching methods and course assessment methods, improving teaching efficiency and stimulating students' learning enthusiasm. The evaluation of the reform effect shows that the improved training method can promote students to actively learn the relevant knowledge of statistical measurement methods, significantly improve students' quantitative analysis ability, and students' satisfaction is higher.

Keywords: demand-oriented; quantitative analysis ability; training method reform; professional master; questionnaire survey

近年来,国际复杂环境叠加疫情影响,致使我国经济增速放缓,下行压力增大,金融市场波动加大,传统行业或部门对经济类专业硕士需求增速下降;而互联网金融、大数据、人工智能等新兴产业的快速发展为经济类专业硕士提供了大量就业机会。两类需求的共同点是人才质量要求不断提升,尤其对定量分析能力的要求越来越高,从原来简单的统计分析上升到现在的市场需求分析、金融市场波动分析、风险的计量、投资策略设计和金融数据挖掘等,而在这方面出现了市场需求和学校培养不一致的矛盾。在研究生培养质量方面,虽然市场和学校或学术的标准不完全一致[1],但市场需求可为专业研究生培养提供重要参考价值[2]。

从经济类专业硕士平时的学习、课外科技竞赛、期刊论文写作和毕业论文的写作中也可以发现,学生定量分析能力由于统计、计量方法学习的不系统(部分同学是跨专业考研,纯文科类的学生应用统计学都未学过)和淡忘而导致定量分析逻辑不严密,动手能力较差。

经济类专业硕士平时所学定量分析方法类的课程,包括商务统计、中级计量经济学等,在平时的教学中,更多的是根据教材内容安排教学内容,案例数据也多是来自沿用了多年的教科书,这可能会造成社会实际需求和学校培养的脱节。

学生需求方面,一方面是学生发表毕业所需学术期刊论文和毕业设计论文,其中定量分析是主要内容之一,定量分析的质量也很大程度上决定了整篇文章的质量;另一方面,在校的经济类专业硕士学习过程中可能会参加类似于研究生数学建模、证券投资比赛、期货投资比赛等课外科技活动,这些比赛中对统计计量方法应用有较高的要求,需在平时的教学中为其打好基础。

基于以上的问题,我们认为经济类专业硕士的定量分析能力培养是个系统工程,从基础的统计学到中级计量经济学及其他定量分析方法,教学工作需步步为营、前后连贯,更重要的是应和实际需求接轨。本文以中级计量经济学课程为例,探讨研究生定量分析能力培养方案的改革。

一 培养方法改革方案设计

培养方法改革包括改革目标和改革内容设计。

(一) 改革目标

首先,我们明确以下改革目标:①调整课程教学内容,符合社会需求,搜集实践中的案例,丰富教学内容;②改进课程考核方法,激发学生学习兴趣,改善教学效果;③提高教学效率,系统培养学生统计计量分析的能力。

(二) 改革内容

培养方法的具体改革包括如下内容。

1 教学内容改革

通过统计、计量方法的实际需求调查调整课程内容:向社会在职人员和在读研究生发放问卷,调查其工作、学习或科研中常用的、主流的统计、计量方法,通过整理、排序,找出实际中最常用的方法,挑选在硕士研究生接受能力范围内的进入教学内容;调研兄弟院校,学习其在类似课程内容设置等方面的先进之处。通过典型调查,向硕士研究生导师、社会在职人员搜集专业问题或数据,形成上机实验的案例。

2 课程讲解方式的改革

利用启发式教学模式,课前先向学生介绍下次课所讲理论内容与案例背景,鼓励学生提出自己的分析方法,上课时老师给一个较完善的处理方法。另外,在教学过程中,若涉及到先修课程的知识点或实验操作,需在课前布置复习,并在讲课时适当提及,以使学生做到相关知识点的融会贯通,甚至举一反三。

3 考核方法的改革

课程考核中,平时成绩主要以综合大作业(需利用统计、计量软件完成)为主,提高平时成绩在综合成绩中的比例,使学生对平时作业足够重视,并得到足够的训练。鼓励学生在作业中创新,比如学生若能在数据搜集、模型设定、模型检验和解释等方面有创新,可以适当增加其平时成绩。鼓励学生参加课外科技活动,若能在比赛作品中较好地应用统计计量方法并获奖,可以获得在相应课程中学分认定或加分等机会。

4 改革的反馈与改进

除了常规的学校教学系统中的生评教打分外,我们在学期结束后会利用在线问卷的形式请学生为本课程各环节打分,给出相应的满意度。我们对问卷数据进行分析,发现问题并做出相应改进,有利于课程后期改革的推进。另外,利用周末或假期外出参加教学改革的学术会议,与同行交流、学习教学改革经验。

二 培养方法改革方案的执行与实践反馈——以中级计量经济学课程为例

中级计量经济学是培养经济学硕士定量分析能力的最核心的一门课程,有承前启后的作用,是应用统计学、多元统计分析与本科计量经济学的延伸,也是后续如数据挖掘、高级计量经济学的基础。

(一) 常用统计、计量模型的社会需求调查

我们利用线上、线下相结合的方式,向硕士研究生导师、在读硕士或博士、已毕业的研究生及各行业就业人员发放并收集问卷,调查实际工作应用中需要的统计、计量方法。此次发放并回收问卷217份,均为有效问卷。被调查者中已工作的占比为78.8%,硕博士在读的占比为12.9%;工作类型方面,金融研究类岗位占比14.62%,其他研究类岗位占比36.26%,非研究类岗位占比49.12%。被调查者中本科及以上占比为96.77%,他们现在的岗位或学习状态情况,也是将来硕士毕业后可能面对的,较好地代表了社会需求。

被调查者日常工作或学习中常用数据类型(可多选),时间序列、面板数据和截面数据仍是使用频率最高的类型。

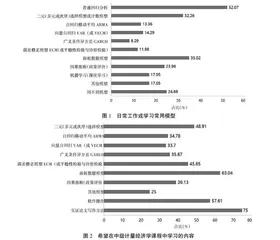

图1展示了日常工作或学习中常用模型。从单类模型看,普通回归分析虽然较传统、简单,但使用频率仍是最高的,或者说是最实用的;第二位是面板数据模型,第三位是离散选择模型,第四是因果推断或政策评价;如果将4类时间序列模型合并的话,它将是第一位的(47.29%)。据此,我们可以制定大纲的主要内容及其课时分布。

统计计量模型的日常学习方式的调查显示,被调查者不再局限于传统教材的学习,网络视频资源和网络文字资源也成为了主流学习方式。这为我们带来的启示是,随着统计、计量模型学习相关的网络资源的日益丰富,课时有限的约束大大降低,可以将一些难度较大或小众化的统计、计量模型的学习安排在课外,为学生制作或找到可靠的网络学习资料放到课程群或课程网络平台[3]。

(二) 学生的学习基础、学习能力与学习需求的调查

开课前,我们在课程群中会先发放问卷,了解学生的先修课程的学习情况,回收有效问卷92份。统计显示,仅66.67%的同学本科阶段学过计量经济学,部分跨专业考进国际商务专业的学生本科阶段甚至没学过统计学。因此,我们建议学生进行预习,并提示下次课所需的基础知识,在讲课过程中需经常复习一些课程所需的基础知识点。

从图2①可知,学生想在中级计量经济学课程中学到的模型类型和社会需求还是存在差异的,比如误差修正模型等时间序列模型、面板数据和因果推断(政策评估)在实际工作中的比例要小于学生需要的。除此之外,大部分学生希望在课上讲解实证论文写作方法及软件操作。调查显示,学生使用Stata软件比例最高,在中级计量经济学的课程讲解中配套Stata软件的使用,时间序列部分可以穿插着讲解Eviews软件的应用,毕竟这部分功能Eviews比Stata要强大一些。理论学习和上机操作演示与练习的课时比例为2∶1。学生平时学习统计计量模型的途径,更多地在利用网络资源。学生上课前对统计计量类课程难易程度的体会,认为比较难和非常难的比例为85.87%,这对中级计量经济学课程的讲解提出了挑战。

(三) 兄弟院校的调研

我们利用学术会议等机会,对南开大学、上海财经大学、对外经济与贸易大学、浙江工商大学、浙江财经大学等院校的相关任课老师进行了访谈,学习了在课程内容设置与讲解等方面的先进经验。

(四) 教学资料准备

教材方面,本课程主要参考西南财经大学出版社出版张卫东等编著的《中级计量经济学》,该教材内容丰富,知识点覆盖面广,还是国内少有的将近些年在实证研究中应用广泛的因果推断和政策评估方法的相关内容写入中级计量经济学的教材。

我们准备了教学相关资料,如更新后的案例数据、案例所需Stata的do文件、更高阶的学习资料如高级计量经济学的电子版、课程所学模型的经典应用的权威期刊论文。另外,课题组日常还关注经济金融热点问题,搜集与课程相关的案例与数据,用来丰富课堂内容,也让学生将理论和实践及时地结合起来。

网络教学环境方面,网络平台如“中国大学慕课”等,已有较多相关教学视频,从基础的统计学、计量经济学基础到进阶的高级计量经济学等课程,均可免费观看,且这些课程的讲课老师均是国内外知名学者,教学质量可以得到较好的保障。

(五) 教学内容的确定

根据前期对社会需求和学生需求的调查,我们在课程内容上做了如下调整,利用前三章约12个课时讲解多元回归模型的估计、统计推断与大样本性质,作为衔接本科计量经济学与中级计量经济学的过渡内容,也为后期的学习打好理论基础。后续内容将进阶到中级计量经济学部分,包括离散选择模型(二元选择、多元选择、有序多元选择等)、时间序列模型(ARMA模型、单位根检验、协整检验、VAR、VECM和GARCH模型等)、面板数据模型(随机效应、固定效应、高维固定效应和动态面板等)和因果推断及政策评估(倾向得分匹配、断点回归、双重差分等)。学生比较迫切想学习的实证论文的写作方法方面,我们将其穿插在每类模型的讲解中,从选题、文献阅读、理论模型与计量模型构建、模型检验、实证结果的解释和对策建议的提出等方面为学生做出详细解答。