基于“使学习行为发生”的岩石学课程教学改革举措与实践

作者: 张彦龙 杨德彬 许中杰

摘 要:随着信息技术的发展,数字媒体教学资源的建设严重冲击着偏重基础知识讲授的传统教学模式,新的教学理念和模式亟需引入到高等教育课堂中。“以学生为中心”的教学理念关注学生“学习行为发生”是当前高等教育的核心。抓住学生学习目标不明确,解决实际问题能力不足等方面的教学痛点问题,有效调整教学内容结构、融合多样态的教学手段、加强课程思政建设和采用多元考核方式监测教学效果等课程教学改革措施可有效提升教学效果,“使学习行为发生”,使学生能力得到锻炼,综合素质得到全面提高。该文以火成岩的结构为例,按知识类型调整教学方式,理论与实验融合授课,实施“自主学习+合作研究”的混合式教学模式,提升学生在教学过程中的主动性与参与感,从而实现高阶人才培养的教育目标。

关键词:使学习行为发生;OBE;岩石学课程;教学改革;教学手段

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0151-04

Abstract: With the development of Informational Technology, the construction of digital media teaching resources has seriously impacted the traditional teaching mode that emphasizes the basic knowledge teaching, and new teaching philosophy and models need to be introduced into the classroom of higher education. The teaching concept of "student-centered" which focused on "the occurrence of learning behavior" is the core of current higher education. By grasping the teaching key points such as students' unclear learning goals and insufficient ability to solve practical problems, the teaching reform measures such as effectively adjusting the teaching content structure, integrating diverse teaching methods, strengthening ideological and political construction in courses, and adopting multiple assessment methods to monitor teaching effectiveness can effectively improve teaching effectiveness and "making learning behavior happen". Finally, students' abilities are exercised and their comprehensive qualities are improved comprehensively.Taking structure of igneous rock as an example, this paper adjusts teaching methods according to knowledge types, combines theory and experiment, implements the mixed teaching mode of "independent study + cooperative research", enhances the initiative and participation of students in the teaching process, and thus realizes the educational goal of cultivating high-level talents.

Keywords: making learning behavior happen; Outcome Based Education; Petrology course; teaching reform; teaching methods

近些年来,信息技术的广泛普及使人们的生活、交往和学习方式都发生了极大的变化。在这一变革的冲击下,传统“以教师讲授”的教学因其枯燥、单调的授课模式,导致其教学效果每况愈下,教学形态的变革成为高等教育者关注的焦点。因此,新型授课模式不断孕育而出,以提升教学效果,聚焦学生“学习行为的发生”。那么,“使学习行为发生”蕴含着何种教育理念,有哪些特征?促使该行为发生的有效手段有哪些?如何评价学习成果?本文将以吉林大学岩石学为例,通过立体、多维、动态的课堂设计实现高效学习行为发生。

一 “使学习行为发生”教学目标的概述

“使学习行为发生”是“以学生为中心”教学理念的核心任务,也是成果导向教育(OBE,Outcome Based Education)的最终目的。OBE教学理念由美国学者斯派蒂与1981年提出,其理论全称为成果导向教育(或目标导向教育,Outcome Based Education),是一种以学习者为中心,学习结果为导向的教育哲学思想,适应普及化阶段高等教学内部结构的需求变化,也是对新高考模式下学生生源结构多元化的应对。

“使学习行为发生”的教育目标实际上在强调教育本质方面的问题:学生的目标学习成果是什么?学生如何完成学习目标?如何知晓学生达成学生目标?因此,教学过程需要整合教学资源、调整教学方式、提升教学效率、监测教学效果,形成一套“以学生为中心”新型教学体系。最终,让学生成为课堂的主导者,通过高效且饱满的课堂设计让学生主动学习行为发生,获得的学习成果。

二 岩石学教学现状与痛点问题

目前吉林大学岩石学课程面向地质学、资源勘查工程专业二年级学生开设,共计128学时,其中实验学时合计72学时(验证性实验54学时,综合研究实验18学时)。每个教学班20~25名学生,由三位教师(火成岩、沉积岩、变质岩各一位)相互配合完成教学过程。通过学习,学生须熟练掌握三大岩类特征、分类命名等基本知识,能够对不同种类的岩石进行鉴定与描述,提高分析岩石成因与岩石圈演化的研究能力,并具备国际化科学研究视野和构建“美丽中国-宜居地球”的岩石学价值观。

课程中岩相学强调岩石矿物组成、结构构造、分类命名和分布规律的描述与记忆,岩理学部分介绍三种不同成因的岩石大类在其岩石形成过程与大地构造或古地理环境的联系。因此,导致课程知识点多且密集,学程长且周学时多,知识体系间联系度低,课程实践操作要求高,岩石成因抽象且不易具化,且研究需要较扎实的岩石鉴定和理化分析能力等特点。致使在教学过程中表现出以下痛点问题:①学习目标不明确,畏难情绪严重,学习方法不得当;②偏重岩相学学习,忽视岩理学理论和相关能力提升;③理论与实践教学脱节,实践能力差,与行业实践融合度低。

三 “使学习行为发生”课程改革举措

针对上述问题,课程教学团队围绕“以学生为中心”的教学理念,“知识、能力、价值”同向同行的多维度目标,开展“使学习行为发生”的教学改革与实践。在教学过程中,我们采取如下改革措施。

(一) 重组教学内容,构建“自主学习+合作探究”的混合式教学模式

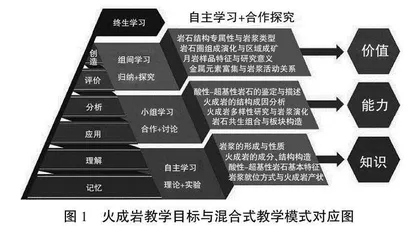

打破教材原有结构,将岩相学与岩理学内容有机结合,按照专题重塑教学内容,突出教学目标。根据布鲁姆的教育目标层次,将知识类成果(如岩石物质组成、结构构造等)通过线上资源完成自主学习,采用合作探究方式完成能力类成果(大地构造环境、古地理环境分析)的学习活动,实现“自主学习+合作探究”的教学模式(图1)。如将板块构造理论和岩浆形成条件结合,介绍不同构造环境下岩浆形成过程;岩浆形成的条件作为自主学习部分在课前线上完成,课堂上集中讨论离散型和汇聚型板块边缘环境下岩浆形成时的源区岩石及部分熔融方式,对比大洋环境和大陆环境形成岩浆的方式和成分差异,归纳大洋岩石圈和大陆岩石圈的演化过程。改变课堂教学策略,增加归纳式教学情境,总结火成岩形成过程中岩浆的冷凝状态的变化,沉积岩形成与水动力条件的关系,变质作用程度与构造环境的变化,岩石学研究与成岩成矿、环境变迁的联系。学生通过归纳完成部分岩理学学习,体会知识形成过程,举一反三增加课堂教学内容的深度和广度。

开设与课程内容相关的技能实训(如斜长石牌号测定、沉积岩粒度分析)、开放实验(如橄苏辉长岩结构成因分析、马尔柯夫链在沉积相分析方面的应用等)和创新研究项目,供学生个人及团队选择,打破课堂教学的时空局限。通过系统的实验研究项目训练,加强学生实践能力和科研素质的提升,培养学生团队合作探究的科学精神。

(二) 多样态教学手段,打造课程高阶性、创新性和挑战度

打破教师主讲的传统授课模式,开展多样态的教学形式是“使学习行为发生”的教学改革重点。理工类常用的教学模式有“BOPPPS”和“PBL”等,以目标为导向或以问题驱动,以学生为中心,让学生成为课堂主体,通过互动、交流、合作和探索完成知识归纳,体会知识形成过程,实现学生主动学习。此过程对授课教师的专业素质和能力要求更高,准备的教学资源需全面、丰富,教学环节更加自主、灵活、可控,教学形式可以是对分课堂、翻转课堂、研讨式教学法等,用师生间的互动、生生间的互动调动学生参与课堂教学。

如在讲述“伸展背景下常见的火成岩岩石组合”内容时,可将其设置为翻转课堂,让学生分组讨论完成教学任务,老师的任务是引导如何肢解这一科学问题,如常见的伸展构造背景有哪些?这些构造背景岩浆是如何形成的?岩浆源区分别是什么?岩浆作用过程如何?是否存在壳幔相互作用?岩浆演化对岩石组合的影响等。学生的小组讨论,既对前期教学内容进行了回顾和梳理,也体验了应用岩石学基本理论解决实际科学问题的过程。这种交往、互动、合作的课堂教学为学生提供了充分自由表达、质疑、讨论问题的机会,是使学习行为发生、促进学生发展的有效方式。向学生推荐前沿科研学术成果、介绍新技术和新方法在学科中的应用等内容,使学生达成分析、评价创造等高阶学习行为,锻炼学生透过现象看本质的科学辩证思维,养成批判性思维。

(三) 加强课程思政,明确学习目的,克服畏难情绪

学生畏难情绪的产生主要是疏于对地质行业的了解,致使学习动力不足,目标不明确。将行业前沿(如“嫦娥计划”的研究进展、“三稀”国家矿产资源勘探)、国际时政(如国际形势与资源分布关系)、学科发展史(如鲍文反应系列的提出、双变质带的发现和意义等)和前辈榜样(如李四光、喻德渊、黄大年)等思政内容以案例教学的形式加入教学中,强调课程在个人能力培养以及服务社会中的重要性,让学生从思想上重视该课程的学习与实践,以此提升课程关注度和学习兴趣,并使其坚定为祖国地质事业作贡献的决心与信心。

利用我国对月岩研究取得的成果案例分析教学中,可通过月岩显微图像展示神秘的月岩本质上也是一种火成岩——玄武岩,拉近前沿研究与课程之间的距离,让学生了解创新的实质即站在巨人的肩膀上做研究;介绍高精度的微区原位测试技术在确定月岩成分和年龄方面的应用,让同学们知道地质工作不仅有野外的诗和远方,还有实验室的高精和尖端,打消同学们对传统地质工作“苦”“累”“差”的传统认知;评价月岩时代和成分的最新研究成果是地质学基本原理与现代分析技术完美结合的产物,引导学生扎实掌握地质学基本知识、基本原理和基本技能,厚积薄发,为我国地质学发展、矿产资源开发贡献自己的力量,提升学生专业自信心和荣誉感。