应用型人才培养导向下心理学研究方法课程群批判探究教学模式的构建研究

作者: 孙连荣

摘 要:呼应国家政策导向和社会发展需求,普通本科高校面临从原有以学术性人才培养为目标向聚焦应用型人才培养的多元化办学方向转型,应用心理学专业人才培养需突出其行业实践特点,以人才建设夯实社会心理服务体系构建。在专业课程载体中,研究方法类课程是实现应用型心理学人才培养目标的关键支撑。该文基于解决当前民办普通本科高校心理学研究方法类课程教学“痛点”的思考,构建批判性探究式学习(CIBL)模型,以整合教学理念更新、教学方法创新、教学材料重构、教学资源扩展、教学评价优化以及课程思政挖掘等多层面教改路径,分析CIBL模式支撑应用型心理学人才培养目标的机制,并提出该模式教学效果的检验方案。

关键词:应用型人才培养;心理学研究方法;课程群;批判探究教学(CIBL);“学生为本-多元多维”考评体系

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)31-0155-05

Abstract: In response to national policy directions and societal development needs, general undergraduate institutions are facing a transformation from a focus on academic talent cultivation to an emphasis on application-oriented talent cultivation. The cultivation of talent in the field of applied psychology needs to highlight the practical aspects of the industry, thereby consolidating the construction of a social psychological service system through talent development. Within the framework of professional courses, research methodology courses serve as a key support in achieving the objectives of cultivating application-oriented psychological talents. This paper, based on the contemplation of addressing the "pain points" in the teaching of research methodology courses in psychology at private general undergraduate institutions, constructs a Critical Inquiry-Based Learning (CIBL) model for the cluster of research methodology courses. The study integrates various educational reform pathways, including the updating of teaching philosophies, innovation in teaching methods, restructuring of teaching materials, expansion of teaching resources, optimization of teaching evaluation, and the exploration of ideological and political education within the curriculum. The paper analyzes the mechanism by which the CIBL model facilitates the achievement of talent cultivation goals and proposes a scheme for testing the teaching effectiveness of this model.

Keywords: application-oriented talent cultivation; psychological research methods; course cluster; Critical Inquiry-Based Learning (CIBL) Model; student-centeredmulti-dimensional and multi-aspect assessment

基于当前我国社会需求,对于应用型心理学人才的培养具有时代的紧迫性。2016年10月,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,提出“健康中国”的国家发展战略,并指出全民心理健康促进是其中的重要建设内容[1]。随后, 2016年12月,国家卫生健康委联合10 部门明确布局面向健康中国建设全面开展社会心理健康服务体系构建和全民心理健康促进和教育[2-3];在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中进一步明确提出健全社会心理服务体系对应的心理危机干预机制[4]。在如上国家宏观政策的导向下,普通本科高校面临着从原有以学术性人才培养为目标向聚焦应用型人才培养的办学方向转型,在民办高校这种形势更为明显。时代发展对社会心理服务体系构建提出了明确的需求,而社会心理服务体系的构建和高质量运行则必需由大量具备对接社会心理实践需求,能够科学、有效解决民众心理健康问题和诉求的应用型心理学人才作为支撑。而从当前国内心理学专业人才社会就业的情况来看,专业人才培养与上述时代背景驱动的社会实际需求之间的匹配度还亟待提升[5]。现有高校内设置的应用心理学专业从整体上对时代所需人才培养目标转型需求认识还有待进一步加深,对社会心理服务的实践需求的调研和了解还需再深入,学术型人才培养取向明显,且教学过程中重知识体系传播而轻实践能力训练,进而导致本科毕业后难以拟合社会需要、就业困境明显。

综合时代背景下社会发展需求及专业自身的发展困境,倒逼应用心理学专业建设亟需对其人才培养目标修订及专业课程教学路径进行深入思考和创新性改革。

一 心理学研究方法类课程的功能及当前教学“痛点”

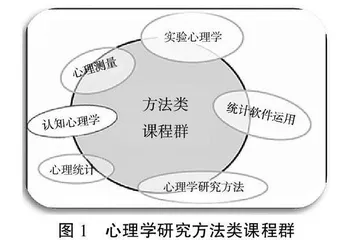

“工欲善其事,必先利其器”,科学的每一步发展都离不开其研究方法的进步。我国发布的《心理学发展战略研究报告》已明确指出,“学科建设、科学研究、人才培养,需结合未来社会现实的需求,注重实用性、对掌握实际能力和技能的人才进行综合培养”。作为心理学专业人才培养的课程载体,研究方法类课程是我国高校心理学专业的学科基础课程之一,其以培养学生结合专业所学主动探索及解决实践问题的能力为核心目标,兼具明显的理论意义和实践价值。理论上,通过实验心理学、心理学研究方法、心理测量、认知心理学、心理统计、统计软件应用等方法类课程群(图1)的开设,培养学生具备科学探究的思维方式和创新能力;实践上,通过讲授开展研究选题、文献查阅与综述、研究设计、数据收集与分析以及撰写研究报告分享研究成果等环节的具体方法和技术,在教会学生如何科学、规范地实施心理学研究的同时,训练他们运用专业所学对接解决社会实践中真实问题的综合能力。

然而,囿于前述对专业转型发展的意识不足,普通本科(特别是民办类本科)高校应用心理学专业方法类课程教学普遍存下如下教学“痛点”。

第一,教学内容“抽象”,学生自主探究动机不足。在现有应用心理学专业本科人才培养方案中所开设的专业课程中,相对于普通心理学、发展心理学、教育心理学以及其他临床咨询方向等的课程而言,研究方法类课程的自然科学属性特点更为明显,教学内容及表述方式更为抽象而欠“趣味性”,导致学生的原发学习动机不强,其自主学习意识及探究行为有待激发。

第二,学习要求强调逻辑概括性,学生存在“畏难”情绪。心理学研究方法类课程以聚焦培养学生逻辑思维、训练科研方法、提升科学素养为目标,因此在学习过程及考核中均有明确的逻辑概括能力要求。结合课程每轮教学初始进行的学习情况调研发现,学生对逻辑性的学习要求倍感挑战、对此类型课程学习出现“畏难”情绪,亟需学习方法上的引导。

第三,教学过程重理论而少实践,学生对课程的“实用性价值”模糊。在当前主流的心理学研究方法类课程教材编写体例中,多以呈现经典的实验研究成果作为主要证据介绍重要的理论和观点,课程的主要教学模式也以理论知识传授为主。与此同时,相对于大多公办院校而言,民办高校学生在心理学本科学习阶段参与教师项目开展课题研究、进行实操的机会极少,学生在缺乏实际运用场景的情况下难以形成科学研究的系统思维和问题意识,也易于产生课程“不实用”的价值认知;课程内容与实践需求之间的关联有待显性呈现。

此类教学“痛点”反映出学生在学习研究方法类课程的过程中自主探究动机不足、缺乏“元方法”学习策略的现状,导致学生在专业知识获取及相关技能训练中出现了两个明显困境:其一,不知学为“何”用。学生对于研究方法类课程群的总体目标以及每门课各自的课程定位不够明确。结合多轮教学对学生学习反馈的调研发现,学生疑惑“这些课程的学习内容及目标的差异在哪里”、不明白“为什么要开这些不同的课程、它们之间有什么关联”。其二,学生“学而无‘效’”。具体表现为在单独各门课程的学习掌握难度表现并不是非常明显、但在反映综合这些课程学习结果的毕业论文设计及写作中,普遍出现在一个完整研究流程中的各个环节间,如研究问题与研究设计之间、研究假设验证与数据统计分析之间逻辑混乱、前后不一致等问题。也就是说,学生并不具备基于一个特定的问题、运用心理学科的逻辑和方法制定解决方案并解决这一问题的能力。此类现状导致“以课程为载体,综合提升学生运用专业所学解决复杂问题的逻辑思维及创新能力”这一核心教学目标的效果达成大打折扣。因此,对标应用型心理学人才培养的目标,基于民办高校学生学情实际,结合课程特点开展心理学科研究方法类课程群教学模式的创新性改革势在必行。

二 批判探究教学模式框架下的心理学研究方法课程群教改路径

批判探究教学模式(Critical Inquiry-Based Learning,简称CIBL)是探究式教学的变式之一;它聚焦训练学生的批判性思维及能力,在实施过程中体现“教师主导与学生主体”的充分结合[6],激发学生以探究、自主、合作的学习方式获取知识,并以“问题解决”为导向提升与理论关联的实践操作技能[7]。由于其强调学生在教师引导下的自主学习和合作探究、充分体现学生的学习主体性,进而培养学生的科学探究能力和创新能力,因而与应用型人才培养视角下心理学研究方法类课程的教学目标高度适配。结合对如何解决前述课程教学中“痛点”的思考,构建心理学研究方法课程群的CIBL创新性教学模式(图2)。该模式力图体现的教学理念及对应的教学实践措施具体如下。

(一) 以学生为本,打造“支架式”教学素材架构

对标前述学生在本课程学习过程中的困境,如何避免学生“因难而生畏”、推进心理学科研究方法类课程“有意思、有意义、有可能”,便是本项目教学创新改革的首要聚焦点。对应于此的教学改革实践包括以下内容。

1 优化重构教材内容

已有研究显示,课程内容的前沿性以及师生之间的高水平互动对大学生创新能力的培养有积极效果[8],而通过调整学习材料组合及呈现方式以增强学习任务与学生现有水平的匹配性,是保证学习有效性并提升学生学习效能感的有效方式[9]。在心理学研究方法课程群特色化教学模型构建过程中,以建构主义理论为背景、以“支架式教学”为教学设计原则,拟合教学目标、学生学习难度以及学生学习效能感三者之间的平衡为目标,融合国内、外经典教材,前沿成果以及社会心理需求案例实践构成教学素材库,并重构这些内容的呈现方式和顺序,拟合学生认知规律科学设置“情境性递进式问题群”,打造对学生而言易学且有效的学习素材。