新工科视域下地方高校产教融合协同育人探索与实践

作者: 刘琼玉 米铁 杨志华 辛善志 付江涛 刘晓烨 闵奋力

摘 要:新工科建设引领高等教育变革,探索产教融合协同育人新机制是深化新工科建设的重要改革方向,也是地方高校工科专业深化校企合作的重要途径。江汉大学环境工程专业积极拓展校企合作的深度和广度,面向产业技术发展需求,充分发挥校企双方在人才培养中的“双主体”作用,在人才培养体系重构、“双师双能型”教师队伍建设及产学研协同育人平台建设等方面积极探索与实践,推动了专业教育与产业发展融合、教学过程与工程实践融合、产研过程与产教过程融合,构建新工科视域下“双主体三融合”的产教融合协同育人新机制,有效促进教育链与产业链融合,可为地方高校环境工程及相关专业产教融合的实施路径提供有益参考和借鉴。

关键词:新工科;产教融合;协同育人;地方高校;环境工程专业

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0038-04

Abstract: The construction of new engineering is leading the reform of higher education. Exploring the new mechanism of industry-education integration and collaborative education is an important reform direction for deepening the construction of new engineering, and it is also an important pathway for deepening university-enterprise cooperation for engineering majors in local universities. The environmental engineering major of Jianghan University actively expands the depth and breadth of university-enterprise cooperation, faces the needs of industrial technology development, gives full play to the role of "double subjects" between universities and enterprises in talent training. The reconstruction of talent training system, the construction of "double qualified and double capable" teacher team and the construction of industry-university-research collaborative education platform were explored actively, and the integration of professional education and industrial development, the integration of teaching process and engineering practice, and the integration of production-research process and production-education process have been promoted. A new mechanism of production-education integration and collaborative education of "two subjects and three integration" under the perspective of new engineering has been established, which can effectively promote the deep integration of the education chain and industrial chain, and provide a useful reference for the implementation path of industry-education integration of environmental engineering and related majors in local universities.

Keywords: new engineering; industry-education integration; collaborative education; local universities; environmental engineering major

基金项目:教育部2022年产学合作协同育人项目“新工科背景下水和废水检测产教融合课程体系改革研究”(220901045064129);湖北省科学技术厅企校联合创新中心平台项目“湖北省气体净化企校联合创新中心”(202029);江汉大学2024年推荐申报省级教学改革研究项目“双碳战略和产教融合背景下环境工程专业人才培养模式改革与实践”(20240111072001)

第一作者简介:刘琼玉(1971-),女,汉族,江西全南人,博士,教授,副院长,硕士研究生导师。研究方向为环境分析与监测技术、污染控制技术、碳监测评估技术。

当前人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量和水平上还不能完全匹配,仍然存在高等教育与产业需求脱节问题,高等教育对经济发展和产业升级的贡献能力尚需进一步增强[1]。新工科建设全方位、全过程、全要素引领新时代高等教育变革[2-3],随着“北京指南”“天大行动”和“复旦共识”新工科建设三部曲的奏响,促进了我国工程教育走向深层次变革,各高校纷纷从人才培养模式创新、学科专业建设和课程体系重构等方面推进新工科改革,相关研究成果为其他高校提供了有益借鉴[4-7]。探索构建多要素融合、多主体协同的育人机制是深化新工科建设的重要改革方向[8]。

自党的十九大提出“深化产教融合、校企合作”之后,党的二十大再次把产教融合写入大会报告,提出要加快建设高质量教育体系,推进职普融通、产教融合、科教融汇。我国产教融合发展还面临着融合的深度和广度不够、模式较单一、企业主体地位不够突出、“双师双能型”教师队伍建设机制及校企产教融合协同育人长效机制不健全等现实难题[9-11]。可见,大力推进产教融合,是我国高等教育深化新工科建设、实现高质量发展的重要改革方向。与发达国家一流高校及国内“双一流”高校相比,地方高校的新工科建设起步较晚、校企合作与产教融合的起点更低,亟需推进产教融合协同育人模式改革,大力提升应用创新型人才培养质量。

地方高校环境工程专业作为应用创新型环保工程技术人才培养的主阵地,应主动对接经济社会发展和环保产业发展需求,大力推进产教融合协同育人创新实践,以产业技术发展的最新需求推动新工科建设和人才培养改革,推动专业教育与产业发展同频共振,充分发挥地方高校对社会经济发展和产业转型升级的支撑作用。

一 “双主体三融合”协同育人模式的探索与实践

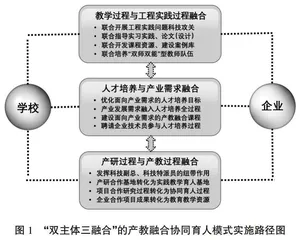

与欧美发达国家的工程教育相比,我国传统的工程教育体系过分注重知识的传授,能力与素质的培养相对不足,存在重理论轻工程实践、工程教育与行业产业发展需求脱节等问题。培养学生解决复杂工程问题能力是国际工程教育的重要目标之一,《华盛顿协议》关于毕业要求的标准中明确了培养学生解决复杂工程问题能力的要求[12]。如何优化重构面向产业发展需求的应用型人才培养体系是深化产教融合面临的重要课题,也是深化产教融合的重要途径。江汉大学(以下简称“我校”)环境工程专业通过构建人才培养与环保产业需求融合、教学过程与工程实践过程融合、产研过程与产教过程融合的“三融合”新体系,推动多要素实质性深度融合,实现把产教融合渗透到人才培养全过程的深层次融合。构建的“双主体三融合”的产教融合协同育人模式实施路径如图1所示。

(一) 重构人才培养体系,推动人才培养与环保产业需求融合

世界一流大学的工科课程设置非常注重与企业发展需求的结合,倡导建立多方“互嵌式”合作、多主体共同参与培养过程的企校合作模式[13]。我校环境工程专业坚持需求导向机制,积极探索实施“需求-目标-过程-评价-改进”的整体设计理念,制定与产业技术发展需求和区域经济社会发展需求相符合的人才培养目标及课程体系。在实施人才培养过程中,遵循“学生中心、成果导向、持续改进”(OBE)教育理念,制定了培养目标合理性评价及达成情况评价、课程体系合理性评价等面向产出的持续改进机制并运行良好,定期向在校生、教师、校友、用人单位、行业企业专家及其他利益相关者开展培养目标及课程体系合理性评价,并根据评价结果对人才培养目标和课程体系进行修订,通过有效的反馈,不断改进优化环境工程专业人才培养目标及培养体系,构建了基于产教融合的应用型课程体系,迭代优化对环保产业发展的支撑作用。

我校环境工程专业积极探索将环保产业技术最新进展、环保行业企业发展需求融入专业人才培养的全过程,积极引导企业工程技术人员深度参与课程建设、融入到专业人才培养全过程,引企入教、产教融合,推动课程内容与行业标准、产业技术需求深度对接,把企业工程应用案例、项目开发案例、工程设计方案、项目管理方案和设计图纸等生产一线优质案例引入课堂教学和作为毕业论文(设计)、课程设计的选题来源,重构理论教学与实践相结合和面向产业需求能力培养的产教融合课程体系。此外,聘请一批企业技术人员走进课堂,开展联合授课,联合指导专业实习实践、毕业论文(设计)和课程设计,充分激发校企共同参与人才培养过程的活力。例如聘请企业技术人员参与环境监测、环境规划与管理、固体废弃物处理与处置、环境工程项目管理和水污染控制工程课程设计等专业核心课程教学,并将合作企业最新研发项目案例、工程应用案例、项目管理案例和设计图纸等引入课堂教学中,强化培养学生综合应用所学知识解决实际工程问题的能力。

通过大力推进产教融合课程体系和产学合作协同育人项目建设,引导企业参与专业人才培养全过程,实现课程体系建设与学生的职业发展同频共振,有效促进学生的知识结构、能力、素质与环保行业发展紧密结合,推动人才培养与环保产业需求融合、专业教育与环保产业发展融合。

(二) 建设“双师双能型”教师队伍,实现教学过程与工程实践融合

我国工程教育专业认证非常重视教师的工程实践能力,环境类专业补充标准中明确要求“从事专业教学工作的教师应有6个月以上的相关工程实践经历”[14]。目前高校新引进的青年教师绝大多数从学校毕业直接到高校教师岗位,普遍缺乏企业工程实践经验,难以将教学过程与工程实践能力培养紧密结合,“双师双能型”教师队伍建设是制约应用型人才培养质量的关键因素,也是推进产教融合协同育人的关键环节。

为解决学生的工程能力与创新思维培养相对不足、具有工程实践经验的师资队伍培养力度不够等问题,我校环境工程专业积极探索实施了多元化的教师工程素质与能力提升途径。第一,引进人才时重视工程实践能力的要求,专门设置部分专任教师岗位要求具有1年以上环保企业工作经历、且具有工程师职称或注册环保工程师、注册环评工程师资质,近些年引进具有环保企业工作背景的高级工程师2人、工程师1人。第二,加大对教师工程实践能力的培养力度,通过“青年教师下企业”“博士服务团”“科技副总”“科技特派员”“技术顾问”等多种形式深入企业实践,以工程项目和工程管理为载体,开展工程实践锻炼;一批骨干教师在服务企业中快速成长,有效提升了教师队伍的工程实践能力。第三,大力支持教师参加国家执业资格考试、环保技能培训、工程实践能力专项培训等,强化教师工程实践能力的培养。第四,聘请一批合作企业生产一线的工程技术人员为校外实践指导教师和理论课程兼职教师。积极引导兼职教师深度参与专业教学过程,通过联合指导实习实践、课程设计、毕业论文(设计)和学生科研,联合开展产学共建课程授课,联合开发课程资源、建设案例库等多种方式,充分发挥专兼职“双师双能型”教师队伍在学生工程实践能力培养中的合力。此外,为强化校内教师队伍工程实践能力的培养,制定了相关教师工程实践能力培养与认定管理办法,规定专业教师相关工程背景和工程实践能力认定的标准与程序;通过企业工作经历、承担工程技术研发项目、与企业合作研发项目、企业挂职锻炼和博士团服务等企业实践经历,组织认定其工程实践能力。