融入思政元素的特色课程群知识体系建设与实践

作者: 杨海峰 王建丽 荀亚玲 蔡江辉 杨雨晴 王杰

摘 要:围绕“全员育人、全程育人、全方位育人”的思想政治教育工作体系,结合科学前沿并兼顾专业内涵,对计算机类课程群构建全体系特色课程群知识体系。从知识点迭代、知识体系构建、课程分配与教学法四个方面进行研究。该体系进一步推动高校“大思政课”建设,形成更加合理的课程知识体系,提升育人质量,促进高校的教学改革。

关键词:思想政治;课程群;知识体系;教学改革;工程教育

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0048-05

Abstract: Based on the ideological and political education work system of "comprehensive education for all staff, full process education, and all-round education", combined with scientific frontiers and considering professional connotations, a comprehensive and distinctive knowledge system for computer courses has been constructed. Research was conducted from four aspects including knowledge point iteration, knowledge system construction, curriculum allocation, and teaching methods. This system further promotes the construction of "Great Ideological and Political Course" in universities, forming a more reasonable curriculum knowledge system, improving the quality of education, and promoting teaching reform in universities.

Keywords: the ideological and political education; course group; body of knowledge; teaching reform; engineering education

基金项目:山西省研究生教学改革创新项目“研究生教育教学实践环节融入思政元素的设计路径研究与实践——以电子信息类研究生为例”(2022YJJG198);山西省教学改革创新项目“面向科学前沿的本/硕/博全体系特色课程群知识体系建设”(J20230828)

第一作者简介:杨海峰(1980-),男,汉族,山西太原人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为大数据挖掘方法及应用。

*通信作者:王建丽(1983-),女,汉族,山西临汾人,硕士,实验师。研究方向为最优化理论及其应用。

习近平总书记在2016年底出席全国高校思想政治工作会议并发表重要讲话,科学回答了高校思想政治工作一系列方向性、根本性问题,是指导做好新时代高校思想政治工作的纲领性文献[1]。2020年5月教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确所有教师、所有课程都要承担好育人责任,进一步强化课程思政,使各类课程与思政课同向同行,这是构建“大思政体系”的基本要求。习近平总书记在2021年看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时指出“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来”,习近平总书记关于“大思政课“的重要论述,引领高校思想政治工作进入新阶段。建设高质量教育体系,完善高质量人才培养机制,从根本上提升人才培养质量,实现人才强国,必须将思想政治工作贯通其中,将“大思政课”作为人才培养,实现人才强国的重点内容。构建“大思政课”需要社会各方参与,需要多主体密切合作、多方面协同发力。高校是意识形态工作的前沿阵地,其思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。

课程群的知识体系是群课程中各课程知识点的有机整合,构建特色课程群知识体系可以显著减少知识的碎片化、孤岛化特征,从而形成对课程、知识点的系统性思考,进而整体性把握本/硕/博全体系知识体系与课程的改革与教学工作[2]。因此,在工程认证的背景下,坚持立德树人根本任务,促进多课程的交叉融合,开展以本/硕/博全体系分层的方式系统性构建跨课程知识体系,建立系统化设计培养方案、优化完善培养环节。改革传统的教学模式,融入新兴的教学思想,对提高学生课程知识体系的形成以及科学研究素养的培养具有重要的意义[3]。

一 总体架构

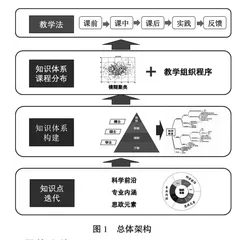

融入思政元素的特色课程群知识体系建设,从知识点迭代、知识体系构建、课程分配与线上线下教育法四个层次展开分析,形成清晰的 “四层结构”架构(图1)。该体系有助于设置基于专业能力人才培养的教学内容,形成更加合理的课程知识体系,有助于推动人才培养,促进高校的教学改革。

二 具体实施

(一) 课程群知识点迭代更新

知识点包含其定义、构成、条件、背景、应用、方向和历史等诸多属性,这些属性构成了知识点自身的体系。然而在新一代人工智能、大数据等技术及课程思政思想浪潮的推动下,知识点的内涵和外延不断扩充,高校不断在原有课程体系上进行优化,新增课程或者扩充原有课程内容。例如,各高校陆续开设数字图像处理、模式识别、计算机视觉、数据挖掘、人工智能、机器学习、大数据分析与处理和并行计算等相关课程并构建课程群[4-5]。课程体系的优化和改变进一步激发了人们对知识以及其体系的思考。如果课堂上讲述的仍然是传统知识或者知识自身的体系,没有根据时代和技术发现对知识进行更新,将大大制约本/硕/博人才培养质量。融入思政元素的特色课程群知识点迭代更新模式如图2所示。

1 依靠专业内涵建设的知识点更新

从专业内涵建设上来说,知识点更新需要依靠专业内涵建设。专业内涵建设的核心是人才培养,提高教育教学质量,知识点的更新首先需要考虑专业内涵,从专业培养目标、专业课程体系、学生特点、教材和教学内容及方法上对知识点进行更新,最终不断完善人才培养方案,提高专业特色,服务社会,造福地方。

2 结合科学前沿热点的知识点更新

从科研前沿上来说,知识点更新需要结合科学前沿热点。以最经典的韩家炜版《数据挖掘概念与技术》为代表的课程教材,虽然自问世以来已多次修订和再版,内容涵盖面广、循序渐进、深入浅出,非常经典。但受时代与技术限制,内容已相对滞后。教学过程中,明显感觉到学生学习兴趣和积极性不高,也无法与最新技术和应用接轨。同样,传统机器学习课程中也缺乏作为目前新一轮人工智能与可视计算热潮基础的深度神经网络相关内容。在本科教学中增加少量关于知识点相关应用介绍,在研究生阶段增加相关方向选修课,对开拓学生视野、激发学生学习兴趣与主动性、激励学生更好地开展论文选题与研究都大有好处。

3 融合思政元素的知识点更新

围绕构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的思想政治教育工作体系, 知识点更新需要融合思政元素。党的二十大报告强调的“着力培养担当民族复兴大任的时代新人”“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”等文件内涵,推进思政教育教学改革与创新,将“大思政课”作为人才培养,实现人才强国的重点内容。提高教育教学质量,实现“全员育人、全程育人、全方位育人”的目标,教研团队教师利用多种手段深挖课程群知识点中的思政元素,理清课程群中知识点的辩证关系,使“思政元素”在不脱离学科专业课程内容的前提下作自然延伸,并使之自然地、碎片化地镶嵌于专业课程群的知识点上。

(二) 构建跨课程知识体系

课程群的知识体系是群课程中各课程知识点的有机整合,构建特色课程群知识体系可以显著减少知识的碎片化、孤岛化特征,从而形成对课程、知识点的系统性思考,进而整体性把握本/硕/博全体系知识体系与课程的改革与教学工作。

工程教育专业认证(以下简称“工程认证”)是国际通行的工程教育质量保障制度,也是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础[6-8]。工程教育专业认证的核心就是要确认工科专业毕业生达到行业认可的既定质量标准要求,是一种以培养目标和毕业出口要求为导向的合格性评价。以工程认证驱动,以学生为中心、就业出口要求为导向的合格性评,建立良好的跨课程知识体系。

在工程认证的背景下,坚持立德树人根本任务,促进多课程的交叉融合,探索并制定了本/硕/博全体系知识体系的构建(图3)。

该体系根据大纲以及工程认证,根据知识点学习的四个层次“了解、理解、掌握和熟练”来设计学士、硕士和博士对知识点掌握的程度。对于本科阶段,主要执行“宽口径、厚基础”,多以了解和理解为主,使学生对计算机与智能处理的基础知识结构有所了解,具备较好的计算思维能力及就业能力[9];对于硕士阶段,主要执行“阔视野、拓学识”,多以理解和掌握为主,使研究生掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,形成创新与独立批判的精神和研究行业问题的思维能力,使其成为具有专业技术的高级人才;博士阶段,主要执行“聚目标、攻挑战”,多以掌握和熟练应用为主,培养具有创新精神,能从事科学研究、教学、管理工作或独立担负专业技术工作的高级人才。

(三) 知识体系在各课程的分布

课程的知识体系是课程群知识体系的子集。弄清课程群的知识体系、课程知识体系间关系以及特定课程知识体系在课程群知识体系中的分布,有助于形成内容精、概念清的优质教学资源,帮助学生深入理解知识的内涵和外延,帮助学生在打好基础的同时,拓宽知识面[10]。为提升学生创造力、分析力和决策力服务,基于教学组织程序原则,辅以模糊聚类等机器学习手段对知识体系在各课程的分布进行整理和归纳。将知识体系在各课程的分布的前序步骤是对知识点进行大致的分类,以减轻后续专家分类的难度。在构建的知识体系结构上采用模糊聚类的方法对知识点进行初步的聚类,原则是类与类之间要存在一定的重合,以符合课程间知识点交叉的事实;在教学组织方面,按照教学实践组织程序,将“教学大纲—教案设计—课堂教学—考核评价”渗透到知识体系在各课程分布的建模过程中。具体来说,全面把握教学大纲,做到知识点不遗漏;结合已有教案设计对课程和知识点进行再次梳理;通过课堂教学经验反馈学生对知识点以及课程的掌握情况设计知识点在课程中的重分布;根据教师的考核评价,合理制定知识点在课程中的分布,以上全过程全方位形成闭合回路,从而可以构建知识体系在各课程的合理分布。

(四) 教学法

作为教学工作的主体部分,教学法研究不仅与其他研究内容密切相关,也是实践本/硕/博全体系课程群知识体系建设的环节之一。融入思政元素的特色课程群知识体系立足于太原科技大学计算机类专业发展,针对专业特色,以立德树人为根本任务,基于本/硕/博全体系知识体系,强化学生探究科学前沿能力的培养,主要对学术前沿专题讲座、人工智能、数据挖掘理论与方法、大数据分析与处理和并行计算等计算机类课程群知识体系的构建进行了深入探究。对以上课程采取了课前、课中、课后、实践和反馈的“五位一体”的教学方法。其主要架构如图4所示。

1 课前

教师提前发布自主学习任务单,包括相关的概念或基本操作、课堂教学相关的视频资源,特别是相关的科学前沿的资料以供学生分组学习讨论,例如在学术前言专题讲座课程中介绍大模型课前给学生布置ChatGPT相关知识以及ChatGPT的应用场景。督促学生完成预习笔记、PPT,或实现相关的基础实验代码等,实现科学前沿为导向、教师因材施教、学生自主学习的教学目标。在课前预习环节融入社会教育等思政教育,以ChatGPT对人类来说利大于弊还是弊大于利的思辨为例,在整个思辨和预习的过程中,处处体现了具体问题具体分析、一分为二的哲学思想,鼓励学生思考如何在使用人工智能技术的同时保障人类的利益和权益,保护个人隐私和数据安全,避免对社会产生负面影响,在课前预习的过程中让学生对各类思政理念与计算机专业课程的要点有初步的认识。