“专业课+科研训练”科教融合教学模式改革实践

作者: 王守宇 张鹏

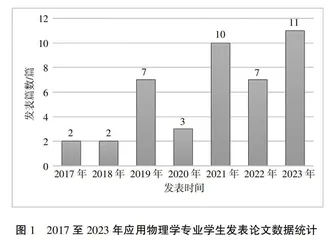

摘 要:为提高物理类本科生的研究型创新能力,该文以大三理论课材料模拟与计算为抓手,采用“专业课+科研训练”的教学新模式。先让学生掌握利用模拟方法进行学术研究的典型案例,再去学习理论原理;同时布置课程论文大作业,要求学生课后开展选题研究,通过课上课下的密切互动,实现高效的科教融合。实践证明,这种模式能快速提升学生的学术研究能力。在该模式推广下,作者所在学院的本科生SCI论文发表数占年级学生数的比例在2023年已超过10%。学生们带着研究成果参加科技竞赛,也取得丰硕的成果。以参加两年一届的“挑战杯”学术作品赛道为例,自2019年以来已获得全国一等奖一项,全国二等奖两项。该文探讨教改的具体举措,为基础学科的拔尖创新人才培养提供新思路。

关键词:物理;专业课;科教融合;拔尖创新人才;基础学科

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)32-0140-04

Abstract: In order to improve the research-oriented innovation ability ofundergraduatesmajored in physics, this paper takes "Material simulation and calculation" as the starting point and adopts a new method of "specialized courses + scientific research training". First, students are allowed to master typical cases of academic research using simulation methods, and then learn theoretical principles. At the same time, course papers are assigned, requiring students to carry out research after class. Practice has proved that this model can quickly improve the students'academic research ability. Under the promotion of this model, the number of students' SCI papers in my college accounted for more than 10% of the total grade students in 2023. Students took their research results to participate in science and technology competitions and achieved fruitful results. Taking participation in the biennial "Challenge Cup"competition as an example, it has won one national first prize and two national second prizes since 2019. This paper discusses the concrete measures of teaching reform and provides new ideas for the cultivation of top-notch innovative talents in basic disciplines.

Keywords: physics; speciallized course; integration of science andeducation; top-notch innovative personnel; basic disciplines

基金项目:山东大学(威海)教学研究与教学改革重点项目“科教融合下的创新人才培养模式研究”(Z2022006)、“教育评价改革背景下高校本科生导师制的实践路径及保障机制研究”(Z2022007)

第一作者简介:王守宇(1978-),男,汉族,辽宁沈阳人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为核物理与核技术。

*通信作者:张鹏(1971-),男,汉族,山东淄博人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为凝聚态物理。

近年来,山东大学空间科学与物理学院(以下简称“我院”)推行本科生导师四年制改革,倡导以“专业课+科研训练”为抓手进行专业课学习、科研立项、学科竞赛和本科毕业设计的有机结合。本文以物理专业课材料模拟与计算为例,讨论了具体的教改实践和反思,希望能在基础学科的拔尖创新人才培养方面探索出一条全新的路径。

一 课程背景与改革思路

(一) 基础学科专业课要解决的重点问题

目前大学的课程体系可分为基础课、专业基础课和专业课。其中专业课是基本原理在某个领域的应用,如物理类专业课半导体物理、磁学等,是知识创新的主要源泉[1]。从大学理论课教学的角度看,要实现拔尖创新人才的培养,重心在专业课教学。基础学科的专业课教学最大的问题在于理论与实践相脱节,学生不知道如何应用理论原理去解决实际问题。这固然与基础学科的理论性强,本科生的能力有限相关;另一方面,也与教学理念落后于时代发展有很大关系[2]。

(二) 课程发展历程和总体改革思路

1998年,数值计算科学家科恩因提出密度泛函理论,成功地利用计算机迭代方法解决了多电子体系下,从薛定谔方程出发求解物质结构和性质的难题而获得诺贝尔奖。进入21世纪以后,随着计算机软、硬件的更新迭代,计算物理发展迅猛,已成为与理论物理、实验物理并列的物理学三大研究支柱之一[3]。然而,目前国内高校的物理学专业很少在本科生阶段开设这类课程。我院于2007年为物理类本科大三学生开设了专业课选修课材料模拟与计算。由于没有合适的教材,教学理念还停留在概括讲解基本原理的传统思路上,学生的学习兴趣不大,教学效果较差,更没有学生能利用所学原理和方法发表研究论文。2016年笔者主讲这门课后,该课程调整为专业必修课。于是从新编大纲入手,以研究案例引导学生兴趣,并逐步探索出“专业课+科研训练”的综合模式。课外以学生的本科导师身份进行科研指导,经过多轮的迭代升级,学生的研究型创新能力提升明显,在发表论文、参加科技竞赛等可量化指标方面均取得了较高显示度的成绩。

二 以问题为导向的综合方案

(一) 新的教学大纲和培养目标

这门课的教学改革首先确立了以提升大学生研究型创新能力为核心的宗旨。教学模式上按照成人学习规律,先进行案例学习,在实践中掌握研究问题的方法,再从课堂上夯实理论基础,最后回到实践产出学术成果。新编教学大纲以晶体材料的研究为主线,在掌握了一些典型的计算机模拟案例后,再学理论部分,从量子力学到密度泛函理论,最后是固体能带论和晶格振动理论。在自编讲义的基础上,经过五轮的教学实践,由张鹏、关成波编著的教材于2021年正式出版。教材出版后,很快引起了关注,被多所高校所采用。

这门课程新确立的培养目标,主要特色体现在对能力的要求上,分两个层次:低阶目标要求学生能应用计算机模拟方法解释和预测物质的结构与性质,这是基本要求;高阶目标要求学生能在新理论、新材料和新应用等方面做出创新成果,培养成为拔尖人才[4]。笔者围绕着这个目标不断地更新迭代教学模式,以期持续提高创新人才在学生群体中的产出比例。

(二) 教改实施方案

1 课程教学

为激发学生们的学习兴趣,体会应用物理原理解决实际问题的具体方案。课堂教学上设计了“实践—理论—创新”的教学顺序。开课之初,先上实践课,熟悉模拟电子能带、红外振动谱、界面与吸附等物理问题和计算参数测试等方法和流程。之后,学生带着问题去听理论原理,学习效果明显提高。案例学习的同时,就给学生们布置了利用本课程的理论和方法去研究物质结构和性质的大作业,让学生通过课后的科研训练,最终提交一篇完整的课程论文。虽然教学时间轴是实践—理论—创新,但其中的理论课和科研训练是并行进展的。实践中发现,有些学生存在抄袭现象,为提高论文质量,并防止作弊,后来又增加了论文答辩环节。通过让学生做报告,既扎实训练了实践能力,又能通过老师的指导进行改进。这一手段效果很好,学生的课程论文质量明显提升。创新点较好的学生选题在课程结束后,老师还会继续跟进,争取让学生最终发表到学术期刊上。

理论课教学有三个特色:第一是注重学生知识体系的构建。研究一个问题尽可能多地关联其他知识点,在学生头脑中建立一个彼此联系的物理图像;二是充分利用现代科技手段,提高教学效果。比如让学生自带笔记本电脑随堂进行案例学习,一边上手操作,一边学习理论原理。还通过智慧教室将教学视频投送到学生端远程上课,也可看回放复习;三是师生互动有激励措施。讲课过程中随机提出有挑战度的问题,通过设置抢答分,调动学生积极思考。

2 科研训练

仅靠课堂教学来培养学生的创新能力是不够的,在学院本科生导师制的支撑下,课外组建了由专业教师指导的多支学生科研团队。笔者常年指导着一支20人左右的本科生科研团队,指导他们利用计算物理的方法开展学术研究。指导本科生发一篇论文,从选题开始,经历文献调研、计算机建模、结构优化和性质计算,到后期的数据处理与分析,作图与写作,再到投稿与发表,这个过程最快需要半年,长则两年左右,对每一名本科生都是一对一的指导,仅修改论文草稿就要反复十多遍。笔者曾经在2019年指导学生发表了7篇论文,感觉已经达到了个人能力的极限。为了满足更多学生的需求,笔者就发动物理专业的教师们协助指导,用计算物理的方法去研究他们领域的问题。思路拓展后,效果立竿见影。比如有位教师指导学生利用第一性原理密度泛函理论计算机模拟,已先后发表了8篇关于钙钛矿材料的学术论文,并获得了第十七届“挑战杯”全国二等奖。从一门课的教学上看,在专业课教师科教融合带动下,发动多位教师协助指导科研训练,能有效扩宽学生的受益面。

学生因为有论文发表,会在出国留学、保研等个人发展中受益。成功者的案例在本科生中也产生了轰动效应,形成良性循环,带动越来越多的后来者参与到科研训练之中。经过与所学理论密切相关的科研实践,也夯实了学生们将来继续深造的科研潜力。

3 学生成绩综合评价

经过多轮迭代,从学生的勤奋程度、理解能力、创新能力等多个角度,进行动态的、全过程的评价。平时成绩占50%。其中有20分的作业分,主要考查学生勤奋程度,一般学生都能拿满分。课堂活跃度10分,这10分主要是教学过程中的抢答分,第一个答对问题的同学一次计2分,每人10分封顶,其他情况比如提出好问题等也可以获得成绩,这是对挑战度的考查,实践中,好学生能想办法拿满,听课不积极的学生可能会一分没有。课程论文答辩和书面报告各10分,以课程论文投稿送审为满分,这是课程高阶性和创新性的体现。期末考试成绩占50%。总体而言,考核体系中,平时成绩和期末考试权重相当。平时成绩不再像过去那样,学生稍微努力一下就可以全拿。而没有平时成绩的学生,寄希望于期末考试一次性通过也变得不再现实。这种考核评价体系,既照顾了一般学生,也给拔尖人才的脱颖而出提供了舞台,激励着有追求的学生不断进取。