聚焦工程创造力的自动化专业核心课程群建设

作者: 姜萍 孟丽 付磊

摘 要:新一轮科技革命和产业变革的迅猛发展对高校工科人才的工程创造力培养提出新的需求,高等工程教育改革势在必行。以自动化专业人才培养为例,立足于专业核心课程群建设,从“双循环”持续改进培养机制,到“六维度”“三层次”知识体系重构、螺旋递进式全学程实践教学和“盐溶于水”课程思政建设等,从课程体系、教学内容、教学方法等方面对工科人才的“工程创造力”培养模式进行改革实践,教学效果表明专业人才培养质量得到全面提升。

关键词:工程创造力;核心课程群;工程教育;自动化专业;教学改革

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0037-04

Abstract:The rapid development of the technology and industrial transformation have put forward new demands for the cultivation of engineering creativity of engineering talents in colleges and universities. Taking the training of automation professionals as an example, based on the construction of the professional core curriculum group, from the "double cycle" continuous improvement of the operating mechanism to the "six dimensions" and "three levels" knowledge system reconstruction, the spiral progressive full-course practical teaching and construction of curriculum ideological and political education like "salt dissolves in water", etc., the "engineering creativity" training mode of engineering talents has been studied and explored from the aspects of the curriculum system, teaching content, teaching methods. The teaching practice results show that the quality of professional talent training has been comprehensively improved.

Keywords: engineering creativity; core curriculum group; engineering education; automation; education reform

自动化专业人才属于战略性新兴产业领域的急需紧缺人才,面对世界范围内新一轮科技革命和产业变革的迅猛发展,自动化工程师需要具备较强的工程创造力,才能解决“以人工智能、物联网、大数据、机器人等为核心的新经济、新产业”提出的科技难题[1]。大力培养“具备创造性地解决重大工程科技难题的工程人才”,才能扭转“我国关键核心技术受制于人的局面”[2]。

以高校人才培养的输出结果为视角,自动化专业毕业生在知识、能力和素养三个方面常存在以下问题。

从专业知识体系看,缺乏多学科交叉和工程技术的外围延拓。传统自动化专业的教学通常以控制理论为核心,导致学生缺乏对实际被控对象特性及控制系统工程应用实现的相关认识。

缺乏跨学科合作的研发能力,高阶思维能力和“工程创造力”。一般高校都是围绕学科知识这一主体开展理论课程和实验课程的教学活动,普遍存在实验实训环节达不到高阶性、创新性的要求,从而导致学生解决复杂工程问题的能力有待提高。

学生个人发展定位较模糊,持续进取精神和“创造力自信”不足。长期的应试教育模式下,大部分学生学习较为被动,不利于工程创造力的培养。

高校工科人才培养中存在的以上问题都制约了工程创造力的塑造和发展,只有扎实推进各专业的课程改革建设,才能真正提高人才培养质量。

本文立足于自动化专业的核心课程群建设,从顶层设计理念、课程体系设置、课程目标、教学内容和教学方法等方面,全方位对工科人才的工程创造力培养进行了改革与实践。

一 持续完善的核心课程体系建设

关于高等教育改革,“改到深处是课程,改到痛处是教师”,可见课程改革与建设是重中之重。根据专业工程教育认证以及卓越工程师培养计划的指导思想,专业核心课程对支撑专业培养方案中的毕业要求起到关键性作用,因而首先需要构建合理的核心课程体系,并具有持续完善的运行机制[3]。

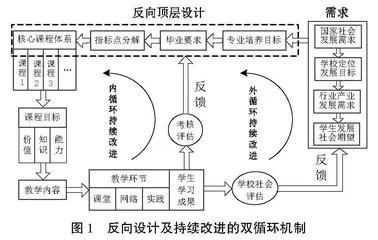

(一) OBE反向设计理念及专业定位

根据OBE教育理念,“以学生为中心,以输出为导向,持续改进”,采用“双循环”机制进行反向设计[4]:外循环主要完成专业培养方案的修订,为较长周期(一般为四年);内循环主要完成课程设置的微调和课程目标及教学过程的完善,为短周期(可为一个学程或一学年),如图1所示。

在四年为周期的专业培养方案修订(外循环)中,明确人才培养需求是反向设计的首要任务,专业培养目标应对标国家、社会、产业和学生个人发展等多方需求。针对本校地处“京津冀”核心地带的特点及办学定位,确立了面向智能制造,服务京津冀协同,培养具有深厚人文底蕴、扎实专业基础、较强工程创造力的应用型、复合型自动化卓越工程技术人才。

图1 反向设计及持续改进的双循环机制

在一个学程或学年的内循环中,建立了课程达成度评价和持续改进机制,严格执行每个教学周期过程中的材料归档工作和数据统计,完成课程设置的合理性和教学过程设计的及时反馈和调整。

(二) 核心课程体系及课程目标

依据专业定位,剖析新经济、新业态下自动化技术的新内涵,对标教学质量国家标准,自动化专业核心课程体系结构应按照大系统、复杂系统与人机系统的专业发展方向更新课程体系的内容,使之适应地方经济发展对自动化专业人才知识、能力和素质的要求[5-6]。

在课程体系构建的过程中,调研了智能制造带来的技术转变和生产过程的转变,探寻了智能制造技术与高校自动化专业人才培养模式的关联关系,“校企融合+科教融合”升级重构了面向智能制造的自动化专业核心课程体系。核心课程体系的设置遵循自动化专业“建模、控制、优化”的主线,在通识模块和学科基础模块基础上,由“数学基础”“控制理论”“工程应用”“高阶拓展”“计算机技术”和“实践教学活动”六个模块组成,如图2所示。

图2 自动化专业核心课程体系

由数学基础到控制理论,理论基础课程能培养学生的数学思维和对实际问题的抽象分析能力,从而进一步形成控制系统设计的专业思维方式;工程应用模块课程能结合生产实际中不同对象特性及控制技术,使学生能解决控制系统实施过程中所面临的实际问题,从而具备自动化领域工程师的基本素质;在高阶拓展中,涉及智能制造中的相关新技术,主动适应地方新经济、新产业的迅速发展和自动化产品的更新换代;任何新技术的发展都离不开计算机技术,计算机技术与学科基础模块的电子技术共同成为各课程模块的技术支撑;此外,理论课程的配套实验、各类实习实训和创新创业竞赛等多种实践教学形式,为培养“工程创造力”提供了充分的空间。

由此,构建了以数学和控制理论为基础、以计算机技术为支撑、以工程应用和高阶拓展为方向、以丰富实践教学为抓手的自动化专业核心课程体系,能够遵循新国标中对于知识积累、素质培养和能力提升的内在科学规律的要求。

二 “六维度”“三层次”的知识体系重构

“工程创造力”是在满足特定功能要求和资源约束的条件下,产生多种新颖且有用的工程问题解决方案的能力[7-8]。工科学生在解决复杂工程问题时,最常见的障碍就是“知识壁垒”,受制于本专业、本领域的知识,缺乏跨学科的知识[9-10]。

(一) 自动化专业知识体系构成

传统工程教育以学科为本位,围绕学科知识开展教学活动,而通常学科与学科之间存在较多隔阂。例如自动化专业课程多以控制理论为核心,但缺乏对复杂实际被控对象特性的认识及控制器的设计和工程实现方法,导致大部分学生缺乏研发实际控制系统的能力。

因此,需要深入剖析专业核心课程之间相互衔接及支撑关系,关注知识的整体结构,打通课程的“前后左右上下”(六维度)关系,重塑“核心、外围、交叉”(三层次)的知识体系,如图3所示。

图3 知识体系的六维度关系

“前后”维度是以数理基础、专业理论为基石构建课程的核心知识点,及延伸扩展的前沿新技术、新理论;“左右”维度为相关的实现手段和技术,包括电子电气类设备和计算机技术两个方面;“上下”维度中,“上”是以社会主义核心价值观引领,融合哲学、人文及经济法律等跨学科知识;“下”是工程实践应用领域中常用的一些外围知识延拓。

“核心、外围、交叉”的课程层次关系符合工程知识体系复杂化的特点,且具有开放的知识空间,能扩展学生视野;重视专业基础的作用,追溯来龙去脉,启迪思维方式,学透核心知识;把原有封闭的课程内容构建成一种“远亲近邻”的相互联系,给学生有关学科交叉、知识相通的具体生动启发。

(二) 知识体系的持续优化迭代

新经济、新业态发展对人才创造力培养的迫切需求,使“校企融合+科教融合”与时俱进优化知识体系、更新教学内容成为必然。需要将科研项目及工程案例内容纳入教学内容的设计,进行跨学科外延知识体系的补充。

加强教师间的科研合作交流,将科学前沿、研究成果和社会需求及时反哺到课程内容中,将教师的最新科研理论成果以及横向课题中的先进技术充实到教学知识体系中;积极拓展与企业的对话和沟通渠道,将实际工程问题凝练为教学案例。这是时代技术发展对课程高阶性和创新性提出的要求,来自企业和科研的问题都可作为实验项目、创新竞赛等活动选题,推进课程内容与形式与时俱进。

三 教学方法的改革与实践

当前信息时代下的混合教学模式已经在大部分高校推广应用,打破了原有单一教学模式和手段落后的弊端,但仍需加强学生的思想价值引领、增强综合实践能力。

(一) 多维度挖掘课程思政元素

核心课程教师团队从职业发展、民族情怀和科技强国等多角度挖掘课程思政元素,“盐溶于水”般将课程思政贯穿教学全过程,实现社会主义核心价值观引领。

将素质目标和育人目标落实到每次课程教案中,通过采用介绍当地产业经济建设、毕业生成长历程;文献检索了解科技进步和科学家事迹、撰写心得体会等手段,引导学生将个人发展与社会发展、国家发展结合起来。

课堂中,教师结合专业知识特点引导学生认识安全生产的重要性,培养学生社会责任感和职业道德;同时介绍我国工业技术的迅猛发展,增强民族自豪感,激发学生报效祖国的热情。

(二) 全学程加强实践教学

目前,工科院校仍然存在实践教学环节较薄弱,缺乏综合性的、解决复杂工程问题的实践训练,与目前企业人才需求存在较大差距,由此构建了如图4所示的螺旋递进式全学程实践教学体系。