BOPPPS教学模式下航天类专业课程思政教学设计与实践

作者: 杨跃能 张士峰 邓少永

摘 要:课程思政是高校落实立德树人根本任务的有效途径,BOPPPS教学模式是一种以教学目标为导向、以学生为中心的新型教学模式。该文紧扣航天类专业课程思政目标,以航天动力学与控制课程为实践依托,探索构建“BOPPPS+课程思政”的教学模式。首先,结合航天类专业课程的学科属性、教学目标和内容体系,从理想信念、家国情怀、科学精神和工程素养等方面深入挖掘思政元素;然后,按照课前、课中和课后的逻辑次序进行课程设计,通过导入(B)、目标(O)、前测(P1)、参与式学习(P2)、后测(P3)和总结(S)六个环节将思政元素有机融入课程内容。教学实践表明,该教学模式有效激发学习内驱力,促进“知识传授、能力培养、价值引领”三位一体教学目标的达成,提升课程教学质效。

关键词:航空航天;飞行控制;课程思政;BOPPPS;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0033-04

Abstract: Curriculum-based ideological education is an effective approach for cultivating students' moral character in universities. BOPPPS is a teaching model that is goal oriented and student-centered. This article focuses on the ideological and political education objectives of aerospace major courses and explores the teaching model combined BOPPPS and curriculum-based ideological education. First, based on the disciplinary attributes, teaching objectives, and content system of aerospace major courses, ideological and political elements are deeply explored from aspects such as ideal beliefs, patriotism, scientific spirit, and engineering literacy. Then, the course is designed in the logical order of before, during, and after class, integrating ideological and political elements into the content through six stages: bridge-in (B), objective (O), pre-assessment (P1), participatory learning (P2), post-assessment (P3), and summary (S). Teaching practices have shown that the teaching model effectively stimulates learning motivation, promotes the achievement of three teaching objectives of "knowledge transmission, ability development, and value guidance", and improves the quality of course teaching.

Keywords: aeronautics and astronautics; flight control; course ideology and politics; BOPPPS; teaching model

2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出,要“全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用”“将课程思政融入课堂教学建设全过程”[1]。课程思政是高校落实立德树人根本任务的有效途径,是提高教书育人实效的重要举措,也是课程建设的重要内容。习近平总书记指出,“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦”[2]。建设航天强国是一项国家重大战略,对维护国家安全、引领自主科技创新、推动现代产业体系优化升级意义重大。航天类专业人才是建设航天强国的重要力量,其培养过程更需要树立正确的价值观、夯实坚定的理想信念、培塑高尚的道德品质。

近年来,全国各高校航天类专业积极推进课程思政建设,将思政元素融入课程教学,取得了良好的成效。李卫平等[3]依托航空航天结构材料课程,有组织地开展课程思政教学,培养学生脚踏实地的实干精神、淬炼敢为人先的创新意识、激发空天报国的责任担当,实现了知识传授与德行培育并重。张开富等[4]针对西北工业大学航空航天类专业课程思政存在的若干问题,从团队建设、教学内容、教学方法和评价体系四个方面进行探索实践,取得了良好的育人成效。陈龙胜[5]分析了航空航天概论课程教学设计存在的问题,构建了通识教育、专业教育和思政教育“三位一体”的课程教学目标,设计了通识教育和课程思政协同融合的教学方案。王阳等[6]紧密结合航天系统工程课程的教学内容和专业特色,从远大理想、家国情怀、科学精神、创新精神、工匠精神和奉献精神六个方面深入挖掘,探讨了思政元素融入课程的教学方法。刘睿等[7]对航天器控制原理课程的教学资源、教学方法和课程思政进行了改革创新,实现了“听得懂、能理解、会应用、能创新”的教学目标。

在此基础上,本文以国防科技大学航天类专业课程航天动力学与控制为依托,尝试将课程思政与BOPPPS教学模式相结合,设计课程思政教学方案并开展教学实践,着力提高课程教学质效,为航天类专业课程开展浸润式思政育人提供借鉴。

一 课程简介

航天动力学与控制是国防科技大学航空宇航科学与技术“双一流”学科研究生专业核心课程,是构建新域新质航天人才知识体系的重要一环。课程系统讲授航天器轨道动力学、轨道控制、姿态动力学和姿态控制的基本概念、基本理论和主要方法以及航天器控制系统的工程应用案例。

该课程以各类航天器为研究对象,分析它们在万有引力及其他外力、外力矩作用下的运动特性及控制规律。研究航天器质心运动及控制规律的内容称为航天器轨道动力学,主要讲授轨道力学基础、二体问题、轨道设计、轨道确定和轨道机动等内容;研究航天器绕质心运动及控制规律的内容称为航天器姿态动力学,主要讲授姿态动力学、姿态确定和姿态控制等内容。课程内容分为十一章,包括绪论、轨道力学基础、轨道控制、姿态描述、姿态动力学、姿态测量与确定、姿态控制和航天器控制工程实例等,分别阐述“是什么、怎么动、怎么测、怎么控、怎么用”的问题。

该课程是联结航天器总体设计、航天器在轨应用等相关技术的桥梁和纽带,是航天器设计、研制与应用的重要基础,与我国航天事业发展和人才培养需求结合紧密。

二 课程思政建设方案

(一) 课程思政目标

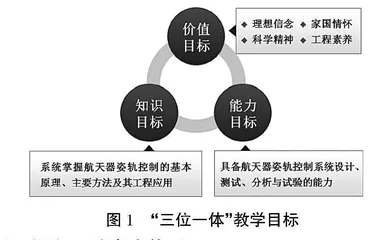

航天动力学与控制课程教学目标包括“三位一体”的知识目标、能力目标和价值目标,如图1所示。知识目标:系统掌握航天器姿轨控制的基本概念、基本原理、主要方法及其工程应用案例。能力目标:培养航天器姿轨控制工程实践能力,具备从事航天器姿轨控制系统设计、测试、分析与试验等工作的能力。价值目标:厚植理想信念和家国情怀,培养科学精神和工程素养,树立正确的世界观、价值观和职业观。

与价值目标相对应,课程思政目标为坚持“立德树人、思政育人”,紧密结合本课程的教学内容、学科特点和思维方法,深入挖掘课程本身所蕴含的思政元素,以“似有似无、似无实有”的巧妙方式有机融入课堂教学。将知识传授、能力提升和价值培塑有机融合,在系统讲授航天动力学与控制专业知识的同时,进行思想引领、价值引导和情感激发,引导学生树立作为“军人-科大人-航天人-国防科技人”的价值观和职业观,大力培塑“空天报国”的理想信念、家国情怀、科学精神和工程素养。

图1 “三位一体”教学目标

(二) 课程思政内容体系

从航天历史、知识传授、工程案例和课程实践四个方面打造思政内容体系。①紧扣我国航天科技发展历程,引入钱学森、孙家栋等前辈元勋的光辉事迹,大讲“两弹一星”精神和载人航天精神,引导学员将个人价值实现与国家重大战略需求有机结合,坚定理想信念与家国情怀;②立足专业知识传授,大讲航天科技领域的前沿动态与难题挑战,通过航天器姿轨控制化繁为简、以简驭繁的设计过程,培养学员科学思维与思辨能力;③深挖重大工程案例,大讲“神舟”“嫦娥”等国家重大工程以及学校自主研制的“天拓”系列卫星等工程案例,培养学员工程素养和责任意识;④强化课程实践环节,设计以航天应用为背景的航天器控制系统综合实践,培养学员创新精神和团队意识。

(三) 课程思政实现途径

1)构建多维多向融合机制,完善课程思政方案。从思政教育与学理研究、价值理念与家国情怀、科学精神与职业素养等多个方面完善融合机制,实现知识传授、思维培养、能力提升和价值塑造的有机统一。

2)运用信息化技术手段,丰富课程思政体验。利用云教材的富媒体、大数据特征,构建了“情境、交互、体验、反思”一体的浸润式学习场景,形成“预习—听课—实践—复习—应用—拓展”全链条、虚拟-现实深度交互、时间-空间零限制的课程思政新体验。

3)设计层递实践教学环节,强化课程思政主体。依托“天拓”系列卫星,设计“仿真试验—虚拟试验—演示试验”层递式实践教学内容,增强学生的主体意识,着力培养学生的科学精神、工匠品质和职业素养[8]。

三 课程思政教学设计与实践

以航天动力学与控制课程的核心章节飞轮姿态控制为例,挖掘课程思政元素,设计思政元素融入方法,基于BOPPPS教学模式分别从导入、目标、前测、参与式学习、后测和总结六个环节阐述课程思政的教学设计与实践过程。

(一) 课程思政元素及其融入方法

飞轮姿态控制课程思政内容、思政元素及其融入方法见表1。

1 思政元素1:“自主创新、空天报国”的理想信念

①融入方法:以“天拓”系列卫星对地成像姿态控制问题为导入,讲述其重要应用价值,由此激发学生作为“科大人”“航天人”的自豪感、责任感和使命感,牢固树立“自主创新、空天报国”理想信念。②教学方法:案例讲解,动画演示卫星对地视频成像的姿态控制任务过程。

2 思政元素2:胸怀集体、团结协作的职业素养

①融入方法:讲授反作用飞轮姿态控制系统的组成,通常采用3个反作用飞轮,两两正交安装,通过控制各个飞轮的转速来完成对地视频成像的任务。由此引申为“个人与团体”之间的关系,既需要明确的任务分工,又有密切的工作协同,从而培养学生胸怀集体、团结协作的职业素养。②教学方法:实物展示反作用飞轮姿态控制系统,让学生亲手转动反作用飞轮,增强感性认识。

3 思政元素3:不畏艰难、勇于担当的价值观

①融入方法:讲授飞轮姿态控制的原理,飞轮通过与航天器本体之间的动量矩交换实现姿态控制,“承受”了外界周期性扰动产生的全部冲量矩,引导学生勇于应对一切未知挑战、敢于克服一切问题困难,培塑不畏艰难困苦、勇于责任担当的价值观。②教学方法:推导演绎,从动力学方程出发,推导外界周期扰动下飞轮动量矩和飞轮转速的变化,讲透“动量矩交换”这一原理。