管理学原理课程成绩的宿舍同伴效应研究

作者: 邱寿丰

摘 要:每年我国高校中修读管理学原理课程的本科生数量巨大。该文利用我国一所高校新生宿舍安排的近似随机数据,运用广义嵌套空间模型和广义空间两阶段最小二乘法对本科生大一上学期管理学原理考试成绩进行回归分析,结果发现室友之间确实存在包括内生效应和外生效应的同伴效应,即该课程考试学生的成绩除受到自身大学学习能力影响之外,不仅受到室友该课程期末考试成绩的正向影响,还受到室友学习能力以及男性室友的负向影响。该研究结果有助于高校师生提高管理学原理课程教学效果,同时对类似课程教改研究也有参考价值。

关键词:管理学原理;同伴效应;考试成绩;室友同伴;广义嵌套空间模型

中图分类号:G642.1 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0101-05

Abstract: Every year, a huge number of undergraduate students enroll in the course of Management Principles in our country's universities. This study utilizes the generalized nesting spatial model and the generalized spatial two-stage least square method to conduct regression analysis on the examination scores of the course of Management Principles taken by freshmen in the first-semester, based on approximately random data regarding dormitory arrangements in a Chinese university. The results indicate the presence of roommates' effects including endogenous effect and exogenous effect. Specifically, in addition to being influenced by their own academic abilities, the students' test scores in this course are positively impacted by their roommates' final test scores but negatively affected by their roommates'academic abilities and male roommates. The findings are helpful in enhancing the teaching and learning effectiveness of Management Principles for teachers and students in universities, as well as serving as a reference for teaching reforms of similar courses.

Keywords: Management Principles; peer effects; examination score; roommates' peer; generalized nesting spatial model

管理学原理是我国大学经济类和管理类本科生必修的专业核心课程,也往往是管理类硕士研究生入学考试的必考科目。2022年我国普通本科高校经济类和管理类专业分别招生233 817人和658 804人①,合计892 621人,加上其他学科门类专业中修读该课程的学生数,估计目前每年我国有超过百万的本科生在修读管理学原理。因此,探讨如何提高该课程的教学效果意义重大。

同伴效应已被许多研究证实是影响大学生学习成绩的重要因素[1-5],但也有一些研究发现它并不存在[6-7]。其次,这类研究往往探讨的是大学生平均综合成绩的同伴效应[1-5,7],很少探讨单门课程的同伴效应,而探讨大学管理学原理课程考试成绩同伴效应的相关研究迄今未见。再次,这类研究往往运用线性均值模型对同伴效应进行估计,无法独立识别出同伴效应中内生效应和外生效应(情景效应)[8]。因此,本文尝试运用广义嵌套空间模型(GNS)和广义空间两阶段最小二乘法(GS2SLS),以闽江学院新华都商学院近似随机安排的本科生室友为样本,探讨大一新生管理学原理课程学习中是否存在室友同伴效应。

本文的贡献之一是率先探讨大学管理学原理课程学习中的同伴效应的存在性问题。同伴效应会因研究领域的不同而变化[9],简单推广平均综合成绩或经济学课程的同伴效应研究结论可能导致错误,这使得揭示管理学原理课程学习中的同伴效应具有理论和实践上的意义。贡献之二是率先运用广义嵌套空间模型来分析高等教育阶段的同伴效应问题,使得分析高等教育阶段的同伴效应多了一种可选择工具。结果发现,本科生大一上学期管理学原理课程考试成绩中确实存在同伴效应,即一位学生管理学课程考试成绩除了受到自身大学学习能力的正向影响,还受到室友管理学原理考试成绩的正向影响,以及室友大学学习能力和男性室友的负向影响。本研究结果有助于高校师生对管理学原理更高效地进行教或学,同时对类似课程教改研究也有参考价值。

一 文献综述

教育中的同伴效应指宿舍、班级、年级或学校内同伴的背景、行为及产出对学生产出或行为的影响[10]。同伴效应的作用机制目前已有多种理论来解释。第一种理论是社会资源观,认为同伴网络中嵌入着与个体学业成就相关的资源,该资源是同伴效应的主要来源。第二种理论是社会遵从观,认为同伴的规范性影响使个体做出与同伴相似的行为或决策[11]。第三种理论是社会比较观,认为具有更高成绩的学生将使其他学生在集体的排名更加靠后,打压这些学生的自尊心[12]。

学界开展教育中的同伴效应研究始于科尔曼报告《教育机会平等》的发布。该报告认为,学生成绩与学校其他学生的教育背景及志向紧密相关[13]。基础教育阶段的同伴效应研究率先开展,然后从本世纪初伊始,高等教育阶段的同伴效应研究逐步出现。由于高等教育同伴效应研究因结果变量与同伴群体定义不同而差异较大,因此本文重点关注与主题最相关的大学室友同伴效应对学习成绩影响的文献。现有多数研究往往使用大学第一学期或第一学年平均分数作为结果变量[1-4,7],少数研究使用大学各年和四年平均分数作为结果变量[5]。已有Chen等[14]分析了一所中国大学第一学年单门经济学课程学习成绩的同伴效应,但还未见到探讨大学管理学原理课程学习成绩同伴效应的相关研究。此外,多数研究发现室友同伴学习能力对于学生个体学习成绩具有显著影响[1-5,14],也有研究发现室友同伴学习能力对于学生个体学习成绩并没有显著影响[6-7],或者对于一部分学生个体学习成绩没有显著影响[7-9]。可见,有关高等教育阶段同伴效应的存在性还存在争议。

有关高等教育阶段同伴效应存在性存在争议的一个重要原因是实证上准确估计同伴影响的结果存在困难。导致同伴效应估计偏差的主要原因包括选择效应(Selection Effects)、关联效应(Correlated effects)和影像问题(Reflection Problem)[15-16]。选择效应指群体成员根据自己的喜好选择交往的同伴而导致他们的结果或行为趋同;关联效应指群体成员拥有共同的背景或制度因素而导致他们的结果或行为趋同;影像问题则指群体成员可能相互影响而导致很难确定一位对另一位的实际影响到底有多大。为解决这些问题,目前学界通常采用基于随机实验的研究、基于自然实验的研究以及结合运用固定效应模型、工具变量等常见统计方法的基于准实验的研究[10]。

二 研究方法

(一) 估计模型

为了估计管理学原理课程学习成绩的室友同伴效应,本文借鉴文献[8,17],运用广义嵌套空间模型,如式(1)

Yr=λ0WrYr+Xr β10+Wr Xr β20+lrαr+ur

ur=ρ0Wr ur+?着r, r=1,…,G

式中:Yr、Xr分别是群体r中mr个成员的结果向量和特征矩阵,G是群体总数。Wr是表示群体r网络结构的空间权重矩阵,其中行标准化,对角线为0,元素wr,ij代表分配给群体r同伴个体i与个体j之间的权重。lr是mr维度,元素为1的向量。群体固定效应αr代表群体层次已观测的或未观测的共同因素带来的影响。误差项ur遵从空间自回归过程,表示群内变动的未观测污染效应,它无法被群体固定效应捕捉。?着r的元素被假设为独立同分布,均值为0,方差为σ■■的误差项。

如式(1)所示,相同群体中个体的结果与几个不同的效应相关。λ0表示内生效应;β20表示外生效应(情境效应);αr表示关联效应;误差项中的ρ0表示可能存在的选择效应。同伴效应包括内生效应和外生效应[18]。其中,前者产生社会乘数效应,往往多被经济学学者关注;而后者不产生社会乘数效应,往往多被社会学学者关注。独立识别出这两类效应对于政策实施非常重要。广义嵌套空间模型使用极大似然法估计。

在式(1)中,同伴结果的加权平均值WrYr明显存在内生性,因此需要一个工具变量。如文献[8,17]所述,因为一些同伴的同伴不会直接影响个体,只通过同伴间接影响个体,因此同伴的同伴的特征Wr2Xr可以作为一个个体的同伴行为WrYr的工具变量。然后,可以使用处理内生性问题的广义空间两阶段最小二乘法或扩展回归模型更准确估计WrYr的影响。

(二) 数据来源和变量选取

本研究数据来源于闽江学院新华都商学院。研究对象为2021—2023级工商管理和会计学专业本科生,他们在大一年级上学期就学习管理学原理课程。这些新生入学时的宿舍由学院在学校分配好的宿舍楼中,按照男女性别,以姓氏笔画顺序分配,相对于学生学习能力而言是近似随机的。由于室友是非自我选择产生,因此可以把新生近似随机分配宿舍视为一种准实验的行为。这大大减少了选择效应和关联效应导致的同伴效应估计偏差。学校分配给这些新生的宿舍都是四人间,但有少数学生被安排与学院其他专业或年级的学生同住,少数学生是三人住四人间,少数学生是不参加高考的香港、澳门地区学生,还有少数学生在管理学原理期末考试时申请缓考。为减少干扰因素,本研究只保留住四人间且第一次参加管理学原理期末考试的工商管理和会计学专业学生作为样本,最后得到38间宿舍152名学生的有效信息。

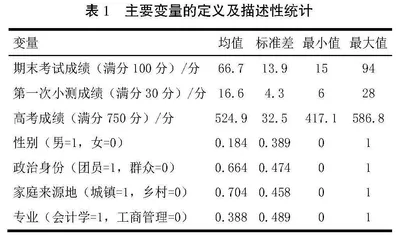

本文关注的核心即被解释变量是学生管理学原理课程学习成绩,用期末考试成绩衡量。为了检验每个年级期末考试试卷难度的差异,依据年级对工商管理专业学生管理学原理期末考试成绩进行方差分析,结果发现三个年级平均成绩没有显著差异(F=1.23,P=0.297>0.05),这表明可以把三个年级的学生作为一个样本来研究②。核心解释变量是室友同伴的管理学原理期末考试成绩。其他解释变量即学生特征变量,包括代表学生大学学习能力的管理学原理课程第一次小测成绩,代表学生通用知识掌握水平的高考成绩,以及性别、政治身份、家庭来源地、专业。期末考试在新生开学后125天左右进行,第一次小测则在新生开学后40天左右就进行。家庭来源地根据新生入学时提供的通信地址,依据《关于统计上划分城乡的规定》(国函〔2008〕60号)分为城镇或乡村。少数学生通信地址提供的是就读中学的地址,考虑到这可能是由于学生家庭住址偏远,因此其家庭来源地划分为乡村。主要变量及描述性统计见表1。

表1 主要变量的定义及描述性统计

代表室友网络结构的空间权重矩阵中元素wr,ij赋值规则为:当宿舍r的学生i与学生j为室友,则取1;当学生i与学生j不是室友,则取0;当i=j时,也取0。然后,把所有宿舍的空间权重矩阵整合一起构建出代表样本中所有学生室友关系的空间权重矩阵W。