深化科教融合与产教协同提升力学专业实践教育的实效性

作者: 丁珏 杨小权 胡国辉 翁培奋

摘 要:科教融合和产教协同有助于激发学生的创新精神和创新思维,培养他们的综合能力。在习近平总书记关于实践育人的重要论述的指导下,上海大学力学学科继承与发扬钱伟长先生的教育理念,以“宽口径、厚基础、求创新、重实践”为指导思想,逐步完善课程进阶递进、多元融合、产学协同的实践育人模式。积极开展科教融合,将最新的科研成果融入教学内容,使课程内容更加前沿、实用,提高教学的针对性和时效性。产教协同育人,为学生提供了更多实践机会,帮助他们将理论知识转化为实践能力,从而提升学生的实践能力和职业素养,并推动力学专业实践教育质量不断创新发展,培养出既掌握深厚专业知识,又秉持正确价值观的高素质力学人才。

关键词:科教融合;力学专业;实践教育;创新能力;社会责任感

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0097-04

Abstract: The integration of science and education and the collaboration of industry and education contribute to stimulating students' innovative spirit and thinking, as well as cultivating their comprehensive abilities. Guided by Xi Jinping, General Secretary of the CPC Central Committee, with important statement on practical education, Shanghai University's Mechanics subject inherits and develops Mr. Qian Weichang's educational philosophy, which is broad scope, solid foundation, pursuit of innovation, and emphasis on practice. It has gradually improved the practical education model featuring progressive curriculum advancement, diversified integration, and industry-academia collaboration. By actively promoting the integration of science and education, the latest scientific research achievements are integrated into teaching content, making the curriculum more cutting-edge and practical, which can improve the pertinence and timeliness of teaching. The collaboration between industry and education provides students with more practical opportunities, helping them transform theoretical knowledge into practical abilities, thereby enhancing their practical skills and professional qualities. Those also promote continuous innovation and development for the quality of practical education in Mechanics major, cultivating high-quality talents who not only possess profound professional knowledge but also uphold correct values.

Keywords: integration of science and education; collaboration of industry and education; practical education; innovation ability;social responsibility

党的二十大报告强调了教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势[1]。高校作为教育、科技和人才的交汇点,其科教融合、产教协同,培养实践型人才十分重要[2-4]。

作为高校体系中的二级学院,需要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕立德树人根本任务,把提升实践育人实效作为学科建设的重点任务。通过科教融合,产教协同,不仅致力于传授深厚的学科知识,更要着力于实践教育的深化与拓展[5-7],有效激发学生的创新潜能与实践能力,培养出既有深厚专业素养,又具备高度社会责任感与创新精神的力学人才,为中国式现代化贡献智慧与力量。

一 研究背景与意义

力学,研究力、运动和介质及其相互关系,不仅限于机械运动,还涉及与物理、化学、生物运动等现象的耦合。因此,它在多个工程领域如机械、土建、航空航天、船舶、水利、生物、能源、化工和材料等都有广泛应用。在科学技术和新质生产力崛起的背景下,力学发挥着重要作用。

中国科学院院士钱伟长先生创立了上海大学力学学科。学科秉承为国民经济建设服务的宗旨,强调从实践中提炼问题,上升到理论高度来认识,将所获得的成果回到实践中检验和完善的学科建设理念。同时,钱伟长先生强调在出高水平学术成果的同时,需要培养学生的动手能力、自主性和创新能力。

面对力学领域新技术、新方法的不断涌现,力学专业的实践教育需要紧跟时代步伐和需求不断推进,并逐步形成多方位、多层次的教育体系,以满足不同阶段学生的学习需求和目标[8-9]。在课程设置上,学科紧密结合通识教育、学科基础、专业核心及实践环节,不仅传授扎实的力学理论知识,而且引导学生参与科研项目、各类竞赛等活动,激发他们的创新热情和创新潜能,使他们在实践中不断探索。同时,加强跨学科融合,促进力学与其他工程学科之间的交流与合作,拓宽学生的知识面和视野。注重将价值观教育融入力学专业的实践教育中。通过课程融合、实践教学、校园文化活动等,让学生在实践中感悟、在探索中成长,培养学生的社会责任感、提高他们的综合素质和创新能力[10]。

二 构建精细化的力学课程体系

在深化教育内涵过程中,教育不仅仅是传授知识,更重要的是让学生具备将知识应用于实践的能力。通过实践,学生可以更好地理解理论知识,掌握实际技能,从而在未来的工作和生活中更好地发挥作用。

上海大学力学学科的本科专业——理论与应用力学,是首批国家级一流专业建设点。学科的研究生阶段的教育,依托四个二级学科方向,设计了核心课程与选修模块的矩阵,确保学生都能在坚实的理论基础上,掌握前沿的计算方法与实验技术,培养独立从事科学研究的能力。

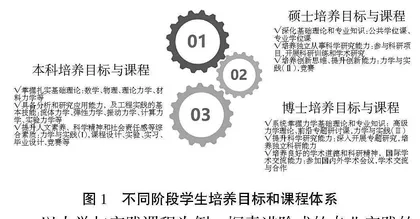

从本科的启蒙筑基,到硕士、博士阶段的深研精造,学科的课程体系如阶梯层层递进。图1给出学科培养目标和课程体系,既稳固学科知识的根基,又激发科研创新与探索未知的潜力,努力实现知识、能力与品德的全面发展。

图1 不同阶段学生培养目标和课程体系

以力学与实践课程为例,探索进阶式的专业实践的教学路径。本科阶段,该课程作为与人工智能内容衔接的实践课程,教师采用案例教学、情境教学等多元化教学方法,引导学生在解决实际问题的过程中,深化对算法的理解和应用能力,如激波、方腔流等复杂现象,引导学生深入探索并应用人工智能算法进行编程训练,培养学生具备较为扎实的力学基础和初步的人工智能知识,让学生在实际操作中掌握人工智能算法在力学研究中的应用。研究生阶段,深化专业实践。课程进一步升级为综合性的实践平台,要求学生完成从选题、研究设计、实验方案到数据分析、课程小论文撰写的全过程。研究生围绕研究领域,根据教师设置的要求,提升文献调研、研究方案制定等能力。同时,实践教学注重跨学科融合,学生融合不同学科的研究方法,分析复杂问题。结合学术道德和科研诚信教育,引导学生关注科研伦理和社会责任,培养学生的科研规范和道德自律能力。

三 多元化、多方位探索专业实践育人

(一) 科研成果转化为教学内容,丰富专业实践育人的内容

文中以人工智能与计算力学课程群建设为例,探索将前沿科研成果转化为教学内容的实践育人模式,取得了较好的成效。

提炼科学前沿进展和重大科研项目中的科学问题融入教学中,以提升课程的高阶性、创新性和挑战度。如将卫星帆板结构设计优化和3D打印引入有限元及其应用课程,将航空发动机的流场分析、计算引入空气动力学课程,将人工智能算法引入湍流计算,在力学信息学课程中引入物理信息神经网络和因果推断作为教学内容。深度学习及其工程应用课程专注于深度学习的基础理论与工程实践,涵盖了深层神经网络、卷积神经网络等前沿知识,并通过实际案例分析,强化学生的算法理解与开发能力。数值方法课程作为衔接理论与实践的桥梁,该课程详细讲述数值计算方法及MATLAB应用,特别融入了简单的人工智能算法,旨在提升学生编程与数值分析能力,培养其解决科学问题的能力。

以国防军工重大科研项目中的科学工程问题为牵引,完善计算流体力学课程教学内容。如针对机翼湍流问题,开展计算流体力学的有限体积法、边界条件、控制方程、差分格式和误差分析等内容教学;针对飞行器轻量化和高强度结构设计,开展有限元法网格划分、刚度矩阵、结构加载、破坏分析和结构优化教学。通过挑战性项目与实战编程,培养了学生的创新思维、逻辑思维及解决问题的能力。同时,课程融入思政元素,激发了学生打破技术垄断、推动国产软件发展的使命感。

通过人工智能与计算力学课程群的建设与实施,丰富了教学内容,更显著提升了学生的实践能力、创新思维及社会责任感,实现了科研成果向教学成果的有效转化。

(二) 基于专业实践教育基地,构建价值观引导机制,扩展育人功能

1 专业实践教育基地

学科积极开拓实践教育基地,与中国商飞上海飞机设计研究院、中国空气动力研究与发展中心、上海核工院共同建立了上海大学飞行器气动与噪声实习和实践基地,为开展产教融合和实践教育提供支撑。推进产学合作平台,与中建八局、七局,艾郎风电等建立实践基地,提升服务社会能级。

强化实践基地联动,打造高质量实验教学体系:积极联合多方力量,建立高水平的实践教育基地,旨在通过加强实验、实习与实训等关键环节的教学质量,为学生搭建起从理论到实践的桥梁。同时基于学科的科研平台,上海市力学信息学前沿科学基地、上海市能源工程力学重点实验室、力学国家级实验示范中心(上海大学)等,通过引入综合设计型实验与个性化创新实验项目,激发了学生的探索欲望和创新潜能,提升他们的综合实验能力和动手能力。针对力学专业的实践性及跨学科融合性特点,在价值引领方面进行深入实践。通过课程内容、方式的深度整合,使价值观教育有机融入每一个教学环节,让学生在掌握专业知识的同时,深刻理解并认同社会主义核心价值观,实现专业技能提升与价值观塑造的双重提升。