以智能机器人为知识载体的自动化专业课程体系建设

作者: 夏庆锋 李鹏 孙宁

摘 要:该文根据无锡学院以培养具有创新精神的应用型人才为目标的特点,介绍无锡学院自动化专业的建设情况,分析基于现有资源培养应用型人才的思路和方法,构建以智能机器人为载体的课程体系,最后总结课程体系的阶段性应用效果。经过几年的教学实践,取得较好的成效。

关键词:自动化专业;创新;课程体系;应用型人才;机器人

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0115-04

Abstract: According to the characteristics of cultivating applied talents with innovative spirit, this paper introduces the construction of Automation Specialty in our university Wuxi University, analyses the ideas and methods of cultivating applied talents based on existing resources, constructs a curriculum system with intelligent robots as the carrier, and finally summarizes the phased application effect of the curriculum system. After several years of teaching practice, good results have been achieved.

Keywords: automation specialty; innovation; curriculum system; applied talents; robots

专业建设是高等学校最重要的教学基本建设,是学校教学工作的基础和生命线,而特色专业是一所高校专业建设水平趋于成熟的标志,是一所高校独特的风格面貌与专业文化碰撞融合的产物[1]。

无锡学院(原南京信息工程大学滨江学院,以下简称“我校”)作为无锡市唯一的公办市属本科高校,沿着应用技术型大学之路,着力推进高水平的教学建设、高标准的专业建设、高素质的队伍建设,致力培养具有创新精神的高素质应用型人才。在培养自动化类复合应用型人才方面的一项特色举措是,我校于2018年迁址无锡办学后高标准建立了大学生创新中心(竞赛中心),依托该中心组织指导优秀学生参加权威的国家级学科竞赛,尤其是在机器人竞赛方面取得了优异的成绩。以机器人竞赛为突破口,来带动教学和科研的发展[2-3]。

本文以工程教育认证为导向,以江苏省重点学科建设、江苏省一流本科专业建设为依托,结合我校“十四五规划”和自动化专业指导性教学计划的制定,就自动化专业人才培养目标、培养方案、特色课程体系设置与改革等一系列问题展开探讨。

一 无锡学院自动化专业基本情况

我校自动化专业(以下简称“本专业”)于2003年创建。2019年列为无锡市教育局重点建设专业;2020年自动化专业获批江苏省一流专业建设。2021年控制科学与工程获批江苏省“十四五”重点学科。

本专业以“中国制造2025”和“新一代人工智能发展规划”等和本专业紧密相关的国家和地区重大科技战略规划为指导,进一步凝聚本专业及相关专业的优势资源,凝练专业建设思路,从专业定位、专业建设思路、人才培养模式、人才培养方案、教学团队建设、课程与教学资源建设等角度进一步改革和完善了相关机制。

本专业定位为面向江苏及其附近地区各企事业单位,培养面向以“机器人与智能装备”为核心的自动化系统研发及先进自动化设备运行管理等需求的复合型和应用型优秀工程技术人才[4]。在对所有本专业学生强调理论应用的基础上,兼顾对部分优秀学生的分类培养,以期有15%~20%的学生能考取研究生。

二 课程体系改革

根据应用型本科高校的特点,以复合型和应用型优秀工程技术人才培养为目标,以市场需求为导向,本专业确定了“以智能机器人为专业知识载体”的特色,设置了丰富的面向智能机器人的理论、实验、实习、实训课程体系,强化对专业知识感知—认知—晓知的渐进式基础理论和技术教学,注重实验—实习—实训的多层次技能递进及创新能力培养。打造了特色鲜明的应用型课程体系,形成宽基础、重应用的人才培养方案。

(一) 课程体系重构

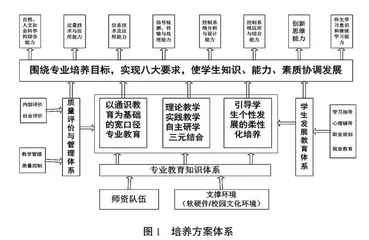

2022年学校决定开展新一轮人才培养方案修订工作。指导思想及目标是“借鉴国内外一流应用技术型大学人才培养经验[5-6],坚持以促进学生全面发展和适应社会发展需求为根本标准,坚持以培养具有创新精神的高素质应用型人才为目标,探索并完善以‘办学特色与社会需求相融合、创新创业教育与专业教育相融合、实践教育与行业协同相融合、通识教育与个性化培养相融合、学会学习与学会做人相融合’等为主导的人才培养机制,培养学生的自主学习能力、实践应用能力、批判思维能力、创新创业能力、国际交流能力,促进学生知识、能力、素质协调发展。”

自动化专业根据学校对培养方案修订的总要求,结合本专业的具体情况,确定了课程体系重构的思路,即以“立足地方、服务全国、创新智能、错位培养”为发展理念,以智能机器人为专业知识的载体,以创新能力培养为抓手,以灵活的考核方式为支点,以综合素质培养为杠杆,通过机器人课程群、机器人竞赛、机器人实习实训平台(含校内和校外)等环节,配合本科生导师制[7]、学长制、本研互通制等多种新型实习实训制度[8],培养复合型、应用型优秀工程技术人才。新的应用型人才方案体系[9]如图1所示,方案中各知识与能力间的关系如图2所示。该方案在执行过程中强调以机器人为载体,理论知识讲解过程中用机器人的应用进行举例,实践环节则让学生真正操作、控制改进和设计机器人,并安排了大量的综合创新设计内容,让学生紧紧围绕机器人这个典型载体,将本专业的所有知识点融会贯通,在知识的应用过程中培养自己分析问题、解决问题的能力[10]。

本专业课程体系分为四部分:通识通修模块(57学分)、学科核心模块(51学分)、开放选修课(不低于34学分)和毕业论文(14学分),学生必须修满170个学分,其中专业选修课最低需修满一个模块的全部28学分,综合拓展最低选修学分数不低于6学分(其中跨院系修读至少3个学分)。课程模块与学分分配如图3所示。

图2 方案中各知识与能力间的关系

(二) 特色鲜明的机器人课程群

本专业以新版人才培养方案的修订为契机,组织本专业所有教师认真梳理了本专业所有课程的重要知识点,提出了重要知识点理论与应用全覆盖的要求,即要求重要知识点必须在一门理论课和至少一门应用型课程中讲到。为此,本专业教师团队精心设计了特色应用型机器人类课程群,包括新技术系列专题、机器人技术基础、人工智能基础、控制系统综合设计和智能机器人竞赛实验班等课程。

图3 三大课程模块与学分分配

新技术系列专题课程在大一下学期开设,每周2课时,该课程主要针对新生导学课和专业导论等课程中涉及到的相关概念进行认知训练,并强化大学物理、电路分析基础和C语言设计基础等课程中的关键知识点的应用训练。结合竞赛中的视频进一步介绍自动控制系统的相关概念及其应用。通过该课程,还可以对机器人竞赛中的基础知识进行培训,并让学生掌握机器人竞赛中的一些入门的技术。

机器人技术基础在大二下学期开设,每周2课时理论课和1课时实验课;人工智能基础课程在大三下学期开设,每周3课时理论课和2课时实验课。这两门课是机器人类课程群中最核心的两门课程,课程内容主要以机器人为载体,将本专业各专业课中的重要知识点重新排序,把专业课中的抽象概念和知识通过机器人这个载体进行具体化讲解并结合实际应用进行拓展。

控制系统综合设计在大四上学期开设,该课程从系统的角度出发,以项目的形式展开,让学生以机器人为平台,综合运用多门专业课知识,针对某个任务,来设计机器人的控制系统,并实现一定的控制功能。

需要强调的是,在新版的人才培养方案中,学校高度重视学科竞赛实验班的建设,专门成立了创新创业教育改革领导小组,出台了《无锡学院竞赛实验班管理办法》,以“学科竞赛实验班”形式对学生进行授课辅导的,任课教师的工作量按我校教学工作量计算办法予以认定(一般为普通课程工作量的1.5~3倍)。为了确保竞赛实验班授课质量,竞赛实验班的每一节课均由至少一位教学督导听课。自动化专业根据历年来组织指导机器人竞赛的情况,每年春季学期开设3个机器人竞赛实验班,分别是智能汽车竞赛实验班、睿抗机器人开发者大赛竞赛实验班和中国机器人大赛竞赛实验班,以上竞赛均为竞赛排行榜中的II类竞赛,通过竞赛实验班的开设,将学生理论学习与实践训练完美结合,取得了较好的效果。

机器人课程群各门课程的教材、学时与实验情况汇总数据见表1。

(三) 以机器人为知识载体的专业课程内容设置

在课程内容设计上,细致梳理了自动化专业的所有重要知识点,并明确提出了“理论与应用全覆盖”的要求。这意味着,每一个关键知识点都将在至少一门理论课程和一门应用型课程中得到深入讲解和实践应用。这种双管齐下的教学方法,有效提升了学生的理解深度和实践能力。

尤为值得一提的是,无锡学院自动化专业将机器人作为各专业课程的知识桥梁,不仅在重要专业课中穿插机器人应用的案例,还在实践实验类课程中广泛采用机器人作为教学工具。通过让学生亲手操作机器人,从机械外形结构的搭建到动力学与运动学的分析,再到硬件设计的优化和软件开发的应用,学生们能够全方位、多角度地了解机器人技术的奥秘,构建起一套完整的机器人知识体系。

这种以机器人为知识载体的课程体系设计,不仅激发了学生的学习兴趣和创造力,还为他们未来在自动化及机器人领域的职业发展奠定了坚实的基础。无锡学院自动化专业正以这种前瞻性的教育理念,培养着一批批具备扎实理论基础和卓越实践能力的优秀人才。

(四) 课外培养体系

本专业建有丰富的机器人类“三实”平台,即实验、实训和实习平台。校内实验室主要有水中机器人实验室、地面移动机器人实验室、空中机器人实验室和工业机器人实验室等,校内实训基地主要有竞赛机器人实习实训中心、水陆空机器人双创工作室等,此外,本着“就地就近、专业对口、相对稳定、合作共赢”的原则,与具有一定规模和实力并且和本专业培养方向紧密相关的单位在校外建立实习实训基地9个,其中有机器人内容或者背景的实习实训基地有5个。

结合本专业“双师型”教师和具有企业工作经历的教师数量较多的优势,在课内外教学体系的改革中逐步形成了一套有特色的培养体系,一、二年级利用学科及专业平台进行兴趣培养和基础培训;三、四年级利用机器人兴趣小组或机器人俱乐部以作品设计、竞赛、创新项目和职业技能为目标进行分类培养。

此外,实习实践类课程严格落实“本科生导师制”,以项目形式为导向,在导师帮助下,学生在毕业前要做一个自动化类装置或系统;基础课程或专业课程除了完成规定的模块外,还要拓展完成与项目有关的实验内容,课程设计也要围绕着最终课题来完成。项目导向式的实践中,必须在导师指导下学习撰写论文和专利。

三 已取得的经验和应用情况

我校自动化专业坚持以智能机器人为专业知识的载体,在多年的教学实践中积累了一定的经验,形成了特色鲜明的应用型人才培养体系,成效显著,影响深远。

(一) 相关经验

1)教学过程中要有互动,要有讨论、演讲、随堂练习等环节。教学内容和难度应该适合学生的能力和水平,要让大部分学生能够听懂,并注重分类分层次培养。对于优秀学生,尤其是参加学科竞赛获奖或者拥有项目的同学,可以适当给予部分相关选修课程免修的特权。对于深度参与企业课题的同学,可以用企业课程置换校内部分选修课。