新工科背景下城市地下空间规划与设计课程思政教改探析

作者: 魏英杰 杨宇友

摘 要:城市地下空间规划与设计是城市地下空间工程专业的核心课程之一。其教学内容涉及不同开发利用形式的城市地下空间统筹规划与设计布局。当前和今后很长一段时期,是开展理工科专业课程思政改革研究的重要时期。为提高课程思政教育效果,该文以城市地下空间规划与设计课程为例,提出一些思政教改措施,包括更新教学内容、教学方法、队伍建设和评价体系四个方面,以期实现专业知识传授与思想道德教育相辅相成,更好地培养学生的思想道德素质和创新实践能力。

关键词:城市地下空间规划与设计;课程思政;教学改革;地质报国;改革措施

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0131-04

Abstract: Urban Underground Space Planning and Design is one of the core curricula in the discipline of Urban Underground Space Engineering, encompassing comprehensive planning and design layouts for various forms of urban underground space exploitation. At present and for a long time in the future, it is an important period to carry out research on ideological and political reform of science and engineering courses. In order to enhance the efficacy of ideological and political education within the curriculum, this paper takes the urban underground space planning and design course as an example, and puts forward some ideological and political education reform measures, such as innovation in teaching content, teaching methodologies, faculty development and evaluation systems. By implementing these measures, we strive to achieve a harmonious blend of professional knowledge impartation and ideological and moral education, ultimately fostering students' ideological and moral qualities alongside their innovative and practical abilities.

Keywords: Urban Underground Space Planning and Design; curriculum ideological and political education; teaching reform; serving the country with geology; reform countermeasure

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑[1]。2023年9月,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上明确提出,“积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”,对新质生产力的培育和发展做出了重要部署[2]。面对新时代下的新形势与新要求,高等教育作为人才培养、科技发展和新质生产力培育的重要阵地,也面临着新挑战与新机遇。高校是大学生迈入社会前的重要中转站,直接决定着学生的发展与未来,也影响着社会的发展与进步。高校教师是人才培养与知识传授的主体责任人,必须坚守为党育人、为国育才初心,坚定不移落实好立德树人根本任务,将基本任务从传授知识过渡到人才培养上来[3]。

新形势下,理工科教育也发生了重要变化。课堂学习不再只是传授抽象的知识,而是更加注重以服务国家重大战略为核心价值导向,以回归“人”的本质为根本目标[3]。课程思政作为理工类课程的“隐性教育”,不仅对专业知识传授提出更高要求,也对将思政内容融入课堂教学提出了全新的挑战。通过课程思政教育改革创新,将思政教育“春风化雨、润物无声”地渗透到课堂和课程的全过程中,将“教书”与“育人”紧密结合,促进学生专业素养与思想认识的提高,培养学生精益求精的工匠精神,激发学生科技强国的家国情怀与使命担当,使其成长为具有良好认识风貌和优秀知识技能的专业人才[4]。

与此同时,工程教育认证体系的不断完善,为工程人才的培养设定了更为全面而具体的标准,特别是“12条”基本要求的提出,不仅强调了工程知识、分析思维、设计开发等核心能力的培养,还特别指出工程人才需具备解决复杂工程问题的能力及良好的工程伦理素养[5]。在新工科建设的浪潮中,教育部更是明确提出,要培养适应新经济发展需求的工程人才,强调工程伦理意识与实践的重要性,要求从业者必须掌握并遵循行业道德规范与职业规范[6]。因此,在理工类课程中开展学术道德、科技伦理和工程伦理教育,已经成为学校进行新工科课程思政改革的重要内涵。

作为城市建设和国土空间资源的重要组成部分,城市地下空间开发利用在新发展阶段的地位和作用愈显突出[7]。城市地下空间工程专业是响应国家经济和社会发展需求而开设的新工科专业。自2002年开设至今,虽仅有二十余年的发展历程,却已迅速在全国八十多所高校中落地生根,展现出蓬勃的发展态势[8]。城市地下空间规划与设计是城市地下空间工程专业较早开设的专业核心课程之一,也是典型的跨专业类课程[9],在奠定城市地下空间工程专业基础、提升知识技能、培养专业人才方面起着重要作用[10]。如何改变以往重专业知识传授、强专业技能提升、轻“思政”育人、弱“思想”立人的理工科专业教学方式,充分把握课程特点,运用多样化方法和路径,有效融入思政元素,构建符合新时代要求的工科专业育人新模式,不仅是当前理工科专业课程思政教育改革面临的重大课题,也是深入贯彻立德树人根本任务、强化“三全育人”理念的关键所在。

一 城市地下空间规划与设计课程特点

随着新型城市化进程的加速,城市地下空间规划与设计日益重要。为贯彻落实立德树人根本任务,需采取有效措施提高专业思政教育,提高学生思想道德素质,培养创新能力,奠定其成为卓越城市地下空间规划与设计专业人才的坚实基础。城市地下空间规划与设计是城市地下空间工程专业的重要课程之一,不仅融合了深厚的理论根基,还紧密连接了实践探索与经验积累,展现出高度的综合性与前瞻性。该课程横跨规划、设计、施工等多个关键环节,并深入融合实用性、适用性、耐久性、防灾性和艺术性等多重维度,构建起全面而系统的知识体系。

通过本课程的学习,重点培养学生系统规划、综合设计思维,并具备有效解决复杂工程问题的能力。学生需要掌握城市地下空间的基本概念,了解城市地下空间规划理论,熟悉城市地下空间设计的原则与方法,如城市地下空间规划理论和编制程序,城市地下空间资源评估和需求预测,城市地下空间总体布局与形态,城市地下交通规划、公共空间规划、市政设施规划、城市地下空间综合防灾、城市地下空间景观艺术等。该课程的系统学习可为后续专业课程的学习与工程实践应用打下坚实的基础,使学生具备成为一名优秀规划设计人才的专业根基。

二 城市地下空间规划与设计思政元素探索

推进思政教育改革应紧密结合课程特点,将城市地下空间规划与设计课程与中国地质大学(北京)思政教育有机融合。挖掘“五育并举”中德育思政元素的独特优势,以“地质报国”精神培植家国情怀,以“艰苦朴素,求真务实”的校训精神培育大国工匠品质。逐步使思政价值体系与专业知识体系互联贯通,促进专业课程与思政课程协同育人[4],完善具有地质特色和专业特色的新型人才培养模式(图1)。

图1 城市地下空间规划与设计课程人才培养目标

(一) 教学内容创新

城市地下空间规划与设计课程具有高度的理论性、实践性和经验性。在人才培养方式和具体课程目标设置上,不仅要强调基础理论知识和实用专业技能的传授,更加需要情感、态度和价值观等方面的培养。在课程思政改革中,注重培养学生的价值引领能力,明确课程的价值目标定位。同时,避免在课程改革中过于突兀地强调思想政治教育的内容,以免导致专业知识内容单一化,缺乏多样性和实用性。因此,在教学过程中,需要自然巧妙地设置思政教育切入点(图2)。

图2 课程思政融合思维导图

首先,把思政育人和行业情怀融入教学内容中。根据地下空间工程的发展趋势和专业人才需求,结合立德树人的目标,着重介绍地下空间的开发历史、专业名人和优秀案例,帮助学生对专业产生兴趣并引导他们在课程思政教育中提升知识维度和开拓国际视野。利用学校学科优势,发掘优秀地下空间工程师、教师和校友资源,传承好“地质报国”精神,讲好“北地”故事,展示“北地”风采,建立具有地质特色的城市地下空间规划与设计课程内容体系,激发学生学习兴趣,在优秀榜样与成功案例中体会工匠精神与行业使命感。

其次,把国家战略与时代需求融入教学内容中。城市地下空间规划与设计课程思政教育内容与时俱进,紧密结合当今社会的发展需求,引入相关的思政教育内容,如“双碳”战略、“深地”战略、社会责任、可持续发展、伦理道德等。提高学生视野,让学生意识到专业行为对社会和环境的影响。引导学生思考如何通过规划设计来解决城市发展中的社会问题,助力国家战略实施。

同时,把专业实践和实验模拟融入教学内容中。在多元化教学过程中,应注重培养学生的综合素质和实践能力,将思政教育与专业实践相结合,充分利用学校的教学资源,呈现丰富的教学内容。在传授基础知识的同时,增加实践教学环节,带领学生进行科学探究,用实践结果验证并巩固理论知识,激发学习兴趣和培养动手能力。引入地下工程领域专业软件,模拟城市地下空间工程工况,更加形象生动地梳理和理解专业知识。

最后,把案例研讨和规划设计融入教学内容中。教学实施过程中,应细致剖析课程内容,采取循序渐进的教学策略,确保知识传授的连贯性与深度。尤为重要的是,强化各章节间的逻辑关联,促进知识体系的整体性与完整性构建。当学生基本掌握课程内容时,通过实践项目进行完整的案例分析,开展城市地下空间规划与设计课程设计,培养学生的创新意识和解决实际工程问题的能力。学生需要充分运用所学知识,对已知城市地下空间进行规划和设计,实现学以致用、融会贯通的学习目标。同时,教育引导学生关注科技创新和可持续发展,鼓励他们在设计实践中积极采纳前沿技术与绿色生态理念,推动城市地下空间的健康发展。

(二) 教学方法创新

在城市地下空间规划与设计教学领域,传统讲授模式因缺乏互动与实践性,难以激发学生的科学探索欲与独立思考力,导致思政教育难以有效融入专业课程。为提升课程思政教育的实效性,亟需采取创新策略。

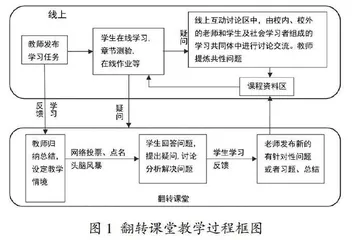

首先,探索从被动到主动的课程导入模式。引入案例教学,通过分析实际案例,让学生了解和思考城市地下空间规划与设计的实际问题。通过案例引导,将传统的教师主导式被动教学转变为学生探索问题的主动学习方式,探索“翻转”课堂模式。教师提出实践项目中的开放性问题,激发学生独立思考和解决实际问题的能力,培养创新性和批判性思维。

其次,研究多元立体生动的课程教授方式。改变传统简单的课堂板书、PPT讲授为主的课程教授方式,融合建模、数据分析、虚拟现实及互联网等现代技术,制作丰富多样的教学视频、动画与演示文稿,实现知识可视化、立体化,增强教学的生动性与吸引力。同时,利用线上教学平台,拓展网络课堂、在线讨论与互动答疑,形成多渠道、全天候的学习生态。借助智慧教室与数字实验室,进一步拓宽学习视野,深化认知理解。

最后,拓展从理论到现场的课程实践方法。组织学生进行实地参观、考察和实践活动,切身体验城市地下空间规划与设计的过程与成果。在进行实际工程参观讲解时,对比施工现场的实际情况和书本上所学的理论知识,观察并了解地下空间工程的建设现场,包括施工设备、施工流程、材料使用等,让学生对相关课堂知识有更具体的印象,获得更多实践性的知识。邀请专业总工程师、项目经理等就实际问题做出解答,让学生更加了解自己所学专业的发展前景,了解自身学习的不足以及需要重点提高的地方。