新时代背景下课程思政要素解析及实践路径探究

作者: 雷涛 连树琴 郭向红 毕远杰

摘 要:新时代水利人才高质量发展背景下,对专业课程教师探讨知识传授与思政引领间关系提出新要求,实现专业课程与思想政治理论课的同向同行和协同育人。渠道防渗工程技术课程专业性及目的性强,知识串联与课程思政引领结合待突破。该文以渠道防渗工程技术课程为例,解析课程思政的潜在价值,明晰课程思政教学目标,深入重点挖掘其蕴含的思政要素,探究课程思政融入关键路径,以期实现教学与育人的有机结合,更好地落实立德树人根本任务。

关键词:课程思政;教学目标;思政要素;路径探索;渠道防渗

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)34-0177-04

Abstract: In the context of high-quality development of water conservancy talents in the new era, new requirements have been put forward for professional course teachers to explore the relationship between knowledge transmission and ideological and political guidance. The Course of "Canal Seepage Control Engineering and Technology" has strong professionalism and purpose, and the combination of knowledge and ideological and political education in the course needs to be broken through. This paper takes the Course "Canal Seepage Control Engineering and Technology" as an example, and focuses on exploring the ideological and political elements contained in it. It explores the path of integrating ideological and political education into the course, and analyzes the implementation effect of ideological and political education in the course, in order to achieve an organic combination of teaching and education, and better implement the fundamental task of cultivating morality and talent.

Keywords: ideological and political education; teaching objectives; ideological and political elements; path exploration; canal seepage control

2020年教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进课程思政建设,明确指出“所有高校、所有教师、所有课程都承担好育人责任”[1]。课程思政是把“立德树人”作为根本任务的综合教育理念[2],目的就是为了实现各类课程与思想政治理论课的同向同行,实现协同育人[3]。要牢牢把握课程建设,发挥课程思政的亲和力,把思政教学建设融入进课程中,激发学生对课程的兴趣[4]。所有学科都必须“守好一段渠、种好责任田”[5],主动承担思政教学责任[6],通过深化课程思政目标改革,深入挖掘专业课程内容中的思政元素[7],更新教学结构模式[8],把思政元素与各类课程固有的知识、技能传授有机融合,实现显性与隐性教育的有机结合[9]。

渠道防渗工程技术是水利相关专业的一门选修课程。渠道防渗工程技术具体包括:渠道防渗衬砌方式、 防渗渠道设计、土料防渗、水泥土防渗、膜料防渗、混凝土防渗、沥青混凝土防渗和渠道防渗冻害防治技术[10-11]。这些知识内容不仅融合了完整的理论体系,同时还蕴含着丰富的课程思政元素,这不仅是一本引领学生掌握专业知识的宝典,也是一本帮助学生正确塑造行业价值观、树立家国情怀、培养辩证思维方式和弘扬水利精神的重要思政版行动指南[12-13]。

本文在对渠道防渗工程技术进行课程思政必要性分析的基础上,对其中蕴含的课程思政要素进行深入挖掘,探索在该课程中融入思政教育的路径方法,分析课程思政成效,可以更好地落实立德树人根本任务。

一 渠道防渗工程技术课程思政的潜在价值

渠道防渗工程技术是具有基础科学和技术科学双重性的专业课程。课程思政旨在将思想政治教育与专业课程有机融合,碰撞出新的思维火花,可进一步丰富专业课程的思政育人功能[14]。在对课程知识内容结构进行剖析的基础上,探究防渗设计、防渗材料、防治技术等内容间的潜在关系,并与马克思主义哲学等思政教育知识点呼应关联,进而成功实现对课程蕴含思政元素的挖掘,可为水利专业基础课程的课程思政改革提供借鉴经验,有助于提升水利专业思政教育水平,可以更好地落实立德树人根本任务[15]。在中国特色社会主义进入新时代这一伟大历史背景下,推动新阶段水利高质量发展任务繁重艰巨,对水利人才培养提出更高的目标要求。新时代水利人才培养不仅要专业知识全面和专业技术能力过硬,更要厚植社会使命责任和传承水利精神品质。在渠道防渗工程技术课程中开展思政教育,可以帮助学生理解实现节水灌溉技术的潜在内涵价值,激发学生行业荣誉感,提升水利文化自信,强化历史责任担当,不断把中国特色水利现代化事业推向前进[16]。综上所述,我们应该加强课程思政研究工作,挖掘关键思政要素,丰富创新思政融入课程路径,优化思政教育方式方法,努力培养符合新时代要求的人才。

二 课程思政教学目标

(一) 课程教学目标

课程教学目标是支配教学活动的内在规范,其使得教学具有明确的方向,工科课程设置教学目标是提高学生工程素养的基础。通过对本课程中渠道防渗工程与技术的学习,要求学生了解渠道渗漏的危害及掌握消除渠道渗漏危害的措施、熟悉防渗材料的防渗效果及适用条件、了解常见的防渗渠道断面形式及特点、掌握渠道防渗工程冻害的主要原因及渠道防渗工程冻害防治的基本措施。

在课堂教学中采用探究式、启发式等相结合的教学方式,以教师主讲、课堂提问形式为主,辅以工程图片、视频资料展示,借助拓展阅读、小组研讨、答疑交流等方式,助力学生对课程知识理解的同时加强学生的工程素质培养。进一步引导学生对典型工程深入剖析,从而实现对教学目标的高度达成。

(二) 思政育人目标

渠道防渗工程技术蕴含着丰富的思政元素。在人才培养的过程中,坚持思想政治理论落实于专业课程教学,将思想政治教育的相关内容融入渠道防渗工程技术课程的知识教学中,通过了解渠道渗漏损失的危害,使学生深刻体会农田水利工程建设的意义。通过价值引领,使得学生在学习专业知识的同时,引导学生要忠于农田水利事业,胸怀天下,情系民生,承担起新时代农田水利事业的光荣使命,助力学生树立将自身所学应用在祖国渠道防渗工程发展上的崇高理念,坚定中国自信,提高课程思政育人效果。

三 渠道防渗工程技术思政要素解析

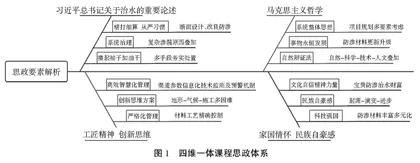

图1为四维一体课程思政体系。本文主要从马克思主义哲学、习近平总书记关于治水的重要论述、家国情怀和民族自豪感、工匠精神及创新思维四个角度,探究专业课程蕴含思政要素,进而构建四维一体课程思政体系(图1)。具体内容及解析过程如下。

(一) 马克思主义哲学与课程的结合

马克思主义哲学是思想道德教育的重要来源,《渠道防渗工程技术》一书蕴含丰富的马克义主义理论。渠道防渗设计过程可以与马克思主义基本原理中的“系统”和“整体”相联系,系统进行项目规划的同时对项目区的地质环境、土壤条件,以及现有的灌溉水设施都要考虑在内,“系统”与“整体”密不可分,每一个“整体”的不同都会影响“系统”的设计规划[17]。渠道防渗材料经历了土料、沥青和混凝土等阶段,逐渐演变到高分子复合防渗材料的应用,这些改变充分体现了马克思主义哲学发展观的“世界是永恒发展的,发展的实质是事物的前进和上升”[18]。寻找渠道渗漏冻害原因时,善于运用自然辩证法,不仅要以自然因素为研究对象,还要考虑科学、技术、人文等因素以及多种因素相互叠加对社会的影响等,多方面、多层次地寻找答案;在寻找相应的解决渗漏和冻害的办法时,培养学生透过现象看到本质、思维超越感官去寻找真相的能力[19]。

(二) 习近平总书记有关治水的重要论述与课程的结合

水是生存之本,文明之源。然而,据估算,全国每年由渠道渗漏损失的灌溉水约1 772亿立方米,是造成水资源浪费的重要原因。这就要求我们要坚决贯彻习近平总书记关于“要精打细算用好水资源,从严从细管好水资源”的重要指示[20],提高政治站位,从优化渠道断面设计、改良防渗衬砌方式等方面发挥专业所长,为减少渠道渗漏和节约灌溉水资源贡献智慧力量。在解决渠道渗漏时遇到的实际问题往往不是单一的,可能存在渠基稳定性差、断面形式不合理等复杂问题叠加的情况。这时仅解决某一项问题显然是无法根除渠道渗漏顽疾的,这就需要以习近平总书记“系统治理”的重要治水思路为指导,解决我国复杂水问题的根本出路,以“撸起袖子加油干”的精气神,采取合理手段彻底整治渠基,并依据合理的断面形式进行挖填方整平夯实和防渗处理等,进而达到有效根治的目的[21]。

(三) 家国情怀和民族自豪感与课程的结合

家国情怀是中华民族传统文化中最灿烂伟大的精神品质,既和行孝尽忠、济世爱民、天下为公等中华优秀传统文化相关联,同时又是对这些中华优秀传统文化的“精神超越”[22]。清光绪六年(公元1880年),哈密在修建石城子渠时就已出现了毛毡防渗技术[23]。随着时代发展,混凝土防渗、膜料防渗、沥青混凝土防渗、改性纤维混凝土、伸缩缝止水材料、土工复合材料和土壤固化剂等各类防渗材料不断涌现[24-25]。通过渠道防渗历史的学习,可以充分认识它的起源、演变和进步,可以从基本原理、技术要求和应用条件学习历代治渗防渗过程,增强民族自豪感和对灌溉水资源的保护意识,加强科技强国的决心和情怀,珍惜和掌握历史留下的宝贵防渗治水财富,从中不断汲取“不忘初心、砥砺前行”的文化自信和精神力量,通过借鉴历史经验,准确把脉渠道防渗技术未来发展方向,进而推动防渗技术的创新发展。

(四) 工匠精神及创新思维与课程的结合

在渠道防渗工程中,水利人要具备不断追求卓越的工匠精神,保持严谨细致的工作态度,不仅要对每个设计细节精细化分析和缜密研究,还要在施工过程中对防渗材料选择加工、施工工艺精确控制均严格化管理,才能保证提高工程的质量和耐久性,实现渠道持续高效安全运行[26]。在渠道防渗工程施工过程中,可能会遇到地形复杂、气候多变、施工条件差等各种困难和挑战,在这种情况下需要保持持之以恒的耐心和毅力,善用创新思维,提出地形适应性强及能够尽量规避应力集中的断面优化方案,创制高分子等新型复合材料和新型配方工艺,进而实现渠道施工简易轻便化和成本低廉化,改进施工方法和技术,推动渠道防渗工程质量效率双提升,加强渠道参数信息化技术监测及预警机制,进而实现渠道管理维护高效化和智慧化。通过在课堂上将这些思政点给学生讲透彻、讲深刻,能够对培养学生工匠精神及创新思维起到潜移默化的正向作用。

四 渠道防渗工程技术课程思政实践路径

(一) 科学规划教学内容,加强专业知识与思政融合统一