基于BOPPPS模型的第二外语课程思政教学评一体化评价体系建构

作者: 陈玉平 白玉兰 王雪 向艳丽 王庚

摘 要:针对第二外语课程思政教学与评价均滞后于新时代外语人才培养需求的现实困境,该研究基于BOPPPS教学模型建立教学评一体化的课程思政成效评价体系,并以陕西某本科高校的第二外语课程教学为对象,进行评价实验。实验表明,基于BOPPPS的教学模式使得学生在语言知识习得、语言产出及思政表现方面都有显著提高,并且能进行全方位、全过程、系统性的促学评价,该体系为培养“懂中国,通世界,会应用”的外语人才提供另一条实践路径。

关键词:第二外语课程思政;BOPPPS教学模型;评价体系;语言产出;促学评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0009-08

Abstract: In view of the realistic dilemma that ideological and political teaching and evaluation of second foreign language courses lag behind the training needs of foreign language talents in the new era, this study established a curriculum ideological and political effectiveness evaluation system integrating teaching and evaluation based on the BOPPPS teaching model. The paper conducted an evaluation experiment on the teaching of second foreign language courses in a college in Shaanxi Province. The experiment shows that the teaching mode based on BOPPPS can significantly improve students' language knowledge acquisition, language output and ideological and political performance, and can carry out comprehensive, whole process and systematic evaluation of learning promotion. This system provides another practice path for cultivating foreign language talents who "understand China, understand the world and can apply".

Keywords: curriculum ideology and politicsin in second foreign language; BOPPPS teaching model; evaluation system; language output; learning promotion evaluation

目前,以英语为主的外语专业课程思政和大学英语课程思政建设取得了长足的进步,而其他类别的外语课程,如专门用途外语、第二外语等,其课程思政建设还相对滞后,需要有意识地引导和完善。而在课程思政成效评价研究领域,这种不平衡现象更加突出。许多在题目上冠以“外语课程思政教学评价”或“大学外语课程思政教学评价”的研究论文,其作者多为英语教师,论文中所涉及的具体对象和内容都是英语课程,所举例子也是与英语相关。在专门用途外语方面,陈靖、王蓓蕾,黄萍,李芝、吴增欣等对思政教学改革进行了探讨,也对课程思政实践评价开展了一些探究。其他语种,如日语、法语、德语等专业课程思政建设也有一定的进展,而第二外语课程思政的探究寥寥,且浅尝辄止者居多,课程思政教学评价则难有人问津,急需跟进与探索。

一 第二外语课程思政教学及评价的现状与问题

若要对第二外语课程思政成效进行评价,需要先弄清楚第二外语课程思政现状及其在教学评价方面的问题与挑战。笔者对各类别高校教师和学生进行了抽样调查和访谈①,结合已有研究,将现状和问题梳理如下。

第二外语中开设最多的语种是日语,占总语种数的一半以上,其次是法语、德语、俄语、西班牙和韩语等。日语作为第二外语的首选,一方面得益于日语师资的充足和实际应用的广泛性,另一方面也因中日语言文化关系密切,初学者容易入门而颇受学生青睐。

第二外语课堂上语言知识传授居多,能力培养与价值引领不足,课程思政效果欠佳。各类高校第二外语课程的课时量普遍偏少,难以在有限的时间内充分进行语言能力训练、思想文化的对比、渗透与引领。同时,不少第二外语教师表示学生学习动机欠端正,课堂划水现象普遍存在。诸多原因导致第二外语课堂语言知识密集、形式单调、学生积极性与参与度低、课堂活动难以充分开展,教学效果欠佳。

思政教育不能有机融入第二外语课程,教师对外来文化输入及影响的应对不足。以日语为例,部分教师对于思政教育融入日语课程的过程比较陌生,缺乏深入思考,缺乏课程思政教学改革的积极性和主动性。部分学生受到日韩等外国流行文化元素的影响较大,思想行为有偏误的可能性,部分教师忽视这一问题,未能及时有效地应对。

有研究曾尝试进行课程思政育人效果检验,但从其调查和访谈的内容、过程及统计分析的结果来看,与其所称的“建立多元化评价体系,完善课程思政评价机制”目标仍有相当距离。主要表现在评价内容缺乏针对性与精确性;只有终结性评价,没有过程性评价;没有提及反馈与反思,未形成课程思政教学闭环;等等。

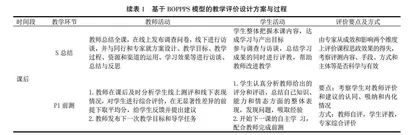

课程思政教学要求全方位、全过程育人,对其成效的评价也应该是全方位、全过程的。如果将多元化教学评价理论所强调的评价主体多元化,评价目标多层次,评价标准多侧面的全方位评价理念与BOPPPS教学模型所建构的分布式动态学情管理模式结合,建构横向多元、纵向梯次的评价体系,则能有效对接目前课程思政评价研究的难点和痛点。基于此,本文拟以第二外语课程为抓手,尝试在BOPPPS教学模型框架内,通过构建从课程导入到课程参与、课程后测,再到课程总结的多环节、多手段、多维度的教学评一体化评价体系,检验课程思政教学效果的同时,促进课程思政教学质量的提高。

二 BOPPPS教学模式与外语课程思政教学评价

外语课程思政成效评价是外语课程教学评价中的重要一环,它遵循课程教学评价一般规律的同时,着重聚焦考察学生正向情感态度与价值观的养成、教师课程思政能力水平以及教学资源融入、智慧平台建设、教学场景赋能、社会资源融合、教学过程实施等方面的达成情况。它强调评价主体的多元化、评价内容的一体化、评价过程的动态化、评价结果的反馈性和评价方式的创新性等,是一种典型的促学评价。

课程思政评价的上述观察点和要求,体现了课程思政教学评价的体系性、持续性、全方位和过程性等特点,与BOPPPS教学模式在理念和方法上不谋而合。该模式最早于20世纪70年代应用于加拿大英属哥伦比亚省,2011年前后被引入中国,受到了高等教育界的普遍关注。已有研究表明,BOPPPS教学模式高度契合“三全育人”的课程思政理念,它以学生为中心,倡导参与式学习,注重教学实践。更重要的是,这种反馈闭环式教学过程,能够实现全员、全方位、全过程的促学评价。同时,BOPPPS教学模式注重构建学生参与学习和课堂反馈环节,以有效教学设计著称,并且对于备课、学习环境的建立、教学过程和测试与学习总结等每一个具体的教学环节都有明确的要求,能够为外语课程思政成效评价提供周详和可操作的方法论指导。

三 第二外语课程思政成效评价体系建构

如前文所述,无论是教学实践还是科学研究,第二外语课程思政都还处于初始阶段,滞后于新时代外语专业人才培养的需求。需要在课程思政建设和评价两方面同时发力,才能有效解决现有问题和困境。针对以上问题,本研究基于BOPPPS教学模型,尝试建立教学评一体化的第二外语课程思政评价体系。具体内容和步骤如下。

(一) 是什么——教学目标与前测模块评估(Objective and Pre-assessment)

本环节首先观测教师能否根据国家战略需求及本校办学特色,结合本课程在人才培养中的定位和具体教学单元的内容,确定合理可行的知识、能力和思政目标。其次,需要考察教师能否帮学生完成已学内容与待学内容的有效衔接。具体观察点是,教师是否提前对学生进行任务发布,并通过预习检查、线上测试、课前发表和提问等方式,摸底学生是否具备学习本单元内容的条件,即在知识储备、能力对接和思想情感上是否具备相应的基础,以开展新的学习内容。

(二) 做什么——导入模块评估(Bridge-in)

第二外语课程教学既包括语言文化知识等显性知识传授和能力培养,也包括“立德树人”的隐形功能塑造,如文化自信、国际视野、跨文化意识等素养,是课程建设发展性和生成性的时代表征。因此,课程思政的价值引领需要建立在课程主题的灵活预设基础上,将教学输入材料及练习活动中的育人元素挖掘出来,“润物细无声”地实施于课堂教学之中。在教学评估中,教育管理者与教师要紧扣“做什么”这个问题。首先评价的基准是教师是否根据生源特点,挖掘资源优势,找准思政元素的融入点,达到育人成效。本阶段的教学评价侧重思政主题的学生感兴趣度、学生愿意参与度、学生参与的难度系数等方面。

(三) 怎么做——参与模块评估(Participatory learning)

依据BOPPPS教学模型跟课程思政目标的结合,参与环节的主要目标是学生通过训练,是否能运用所学知识进行有效的语言产出,并在此过程中表现出良好的跨文化交际、团队协作意识,较高的文化素养和综合素质等。具体到第二外语课程,参与环节的主要目标是学生根据需求灵活运用语言知识,能有意识地讲述中国故事、传播中国文化、有较强的专业意识。学生达到预设的水平取决于教师搭建一定的脚手架或是与同伴合作中表现出来的解决问题的能力。目前此阶段的教学评价存在的主要问题是资源分散、难以汇总等,而在此阶段,借助线上线下混合式教学则能很好地解决过程评价无抓手的问题。线上线下混合式教学方式的课程思政项目将教学内容的测评手段汇总到课程学习平台上。使用数字化教学平台资源,把零散的评价结果集中于平台,有利于教与学全过程的信息采集,实现了测评的即时性。本阶段的教学评价侧重教师为学生搭建脚手架能力、课堂教学手段、数字平台应用等。

(四) “按计划”——后测模块评估(Post-assessmenti)

后测评价模块主要是围绕教学策略是否满足学生的需求,教学是否偏离了教学设计这些问题展开评价。此过程采用混合性评价方法,主要以教学平台为媒介完成线上测评,以反转课堂为平台,完成线下测评。以第二外语课程为例,线上测评内容可以包括教材听说、阅读、翻译的内容。线下部分包含学习发表、演讲、小组汇报等。多元化、过程性、实时性的考核,让教师把握学生的心态,通过观察学生的动态反映出的问题,及时调整教学策略,精准施教,以期更加有效推进课程思政教学。关于思政教学效果,可以通过学生访谈、收集问题等方式完成。

(五) “有效吗”——总结模块评估(Summary)

学生是课程思政项目的直接学习者、感受者和受益者。学生的问卷和访谈中反映的问题可以将成果评价分解为成效、影响两个维度。在此基础上总结课程思政实施的得失,反思评测内容、手段、方式和主体等是否科学有效,发现问题,补足教学评价上的短板,并进行再验证与修正。