行业特色新工科研究生培养内涵、模式与路径

作者: 李皋 李昆成 郭建春 蒋琪 杨雁 林铁军 陈虎

摘 要:我国新工科建设已进入全面深化新阶段,通过探索建立面向未来的人才培养新理念、新标准、新模式和新方法引领高等教育创新变革的事业进入关键期。行业特色工科研究生培养具备新工科建设的优势和先机,但行业特色新工科研究生培养内涵尚未被阐明,仍缺少可推广的实践模式与路径,严重制约其理应在新工科建设方面充分发挥的示范引领作用。以油气行业特色工科——石油与天然气工程学科研究生培养为例,调研分析行业特色传统工科与新工科研究生培养特征,揭示“面向未来、适应需要”的培养内涵,构建了“学科交叉、分类培养”的培养模式,提出“以研为本、多维进阶”的培养路径。实践证明,该模式和路径具有较好的适用性和较高的推广价值,可为新工科研究生教育改革提供理论和实践参考。

关键词:新工科;研究生;内涵;模式;实践

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0005-05

Abstract: China's emerging engineering construction has entered a new stage of comprehensive deepening, and the career of leading the innovation and reform of higher education through exploring and establishing new concepts, new standards, new models and new methods for future-oriented talent cultivation has entered a critical period. However, the connotation and characteristics of emerging engineering graduate students'cultivation are not clear, and there is still a lack of generalizable practice mode, which seriously restricts its demonstration and leading role in the construction of emerging engineering. Taking the practice of cultivating graduate students in the petroleum and natural gas engineering discipline of Southwest Petroleum University as an example, this paper investigates and analyzes the cultivating characteristics of traditional engineering and emerging engineering graduate students, reveals the connotation of "facing the future and adapting to the needs". And the paper constructs the model of "interdisciplinary disciplines and classified cultivating", and puts forward the path of "research-based and multi-dimensional advanced". It provesin practice that this model has good applicability and high promotion value. The study provides a theoretical and practical reference for engineering graduate education.

Keywords: emerging engineering; graduate students; connotation; model; practice

我国高度重视研究生教育,特别是在中国特色社会主义进入新时代以来,研究生教育相关国家部委和全国重要会议多次强调,研究生教育改革发展要坚持“四为”方针,瞄准科技前沿和关键领域,“深化研究生培养模式改革……着力增强研究生实践能力、创新能力”[1]。我国一流大学建设高校和一流学科建设高校中行业特色高校分别占比26%和72%[2],行业特色学科是这些高校主干学科,其建设水平直接关系着行业特色高校能否实现高质量发展[3],直接影响着未来产业革新和国家经济社会发展[4]。因此,我国正在以新工科建设引领高等教育创新变革,探索建立面向未来的人才培养新理念、新标准、新模式和新方法[5]。当前新工科研究主要在高校,特别是传统工科优势高校和工科特色综合性高校[5],其他主体对新工科研究相对较少。国外并未单独提出新工科概念,但其部分工程教育实践体现了新工科内涵。国内已经明确提出了新工科的概念、内涵、特征以及教育范式[6-7]。国内外主要是从学科专业建设或政策落实角度结合行业企业人才需求针对本科阶段教育探索了新工科人才的素质能力、知识体系、培养模式和培育路径[8],针对行业特色新工科研究生培养的理论和实践研究比较少。值得关注的是,譬如石油与天然气工程、航空航天工程、船舶与海洋工程等行业特色工科拥有学科专业基础扎实、政产学研联系密切、人才培养特色鲜明的特征[9],具备把握或引领行业发展前沿、孕育新兴产业或新兴学科、培养拔尖创新人才的实力[10],即新工科建设的优势;这类行业特色工科研究生较本科生或非行业特色工科研究生等其他人员在接触世界科技前沿和复杂系统问题、接受交叉学科指导和创新实践训练、自主终身学习和多元创新发展方面具有更早更多的机会,即新工科建设的先机。因此,行业特色工科研究生是解决“卡脖子”难题、满足产业变革急需的最佳人选,是培养拔尖创新人才[11]、推动科技自立自强[12]的关键群体。在全面深化新工科建设新阶段,研究具备新工科建设优势和先机的行业特色新工科研究生培养的内涵、模式和路径,对拓展新工科建设理论、取得新阶段重大进展、发挥新工科建设示范引领作用具有重要价值和意义,是新工科建设的重要突破口。

一 行业特色新工科研究生培养内涵

新工科与传统工科不是对立矛盾的,而是相互联系的[7]。新工科教育将在传统工程教育范式基础上进行继承与创新、交叉与融合、协调与共享,从学科导向转为产业需求导向、从专业分割转向跨界融合、从适应服务转向支撑引领,培养支撑甚至引领未来发展的多类型、多层次的工程全链条创新人才,将形成新工科教育范式[13]。通过文献调研,传统工科人才培养要素包括知识技能、实践能力、创新能力和职业道德,培养内涵具有专业性、实用型、职业性的特征,培养方式以课堂教学、实验实训、设计项目为主,强调理论与实践的紧密结合。新工科人才培养在传统工科人才培养基础上,更强调跨学科知识和技能、真实或模拟环境中解决复杂问题、多学科交叉融合创新创业以及适应快速变化的持续学习与创新,培养内涵具有综合性、创新性、开放性的特征,培养方式更加多元化,包括项目驱动教学、案例研究、跨学科合作、在线学习、实习实训和创新创业实践等,注重实践与创新的融合,强调能力的综合培养和终身学习。

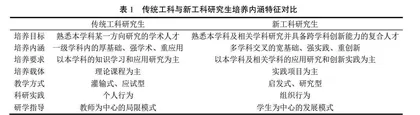

未来充满着变化和未知,机遇和挑战并存。党和国家事业发展需要德才兼备的高层次人才,行业领域需要多层次、多类型的创新型人才,学校学科发展需要高水平的复合型人才,学生个体具有全面发展和个性追求的需要。因此,培养目标必须“面向未来,适应需要”,即适应党和国家事业发展以及地方经济社会发展的需要,满足行业领域对人才的需求,支撑学校和学科的发展定位,兼顾学生全面发展和个性追求,同时,注重多层次、多类型人才的区别和联系。以石油与天然气工程学科研究生培养为例,提出新工科背景下人才培养目标,即面向世界能源科技前沿、国家能源战略,聚焦石油与天然气工程学科领域,服务区域经济社会发展和学生全面发展,培养具有较强知识创新能力、工程实践能力、交叉融合能力和良好综合素质的高层次复合型人才。通过分析美国得克萨斯大学奥斯汀分校、英国帝国理工学院、加拿大卡尔加里大学和我国中国石油大学、西南石油大学、东北石油大学等国内外石油天然气行业高校研究生培养目标和毕业要求的历届变化和发展趋势,总结了传统工科与新工科研究生培养的内涵特征(表1),新工科研究生培养目标已从“熟悉本学科某一方向研究的学术人才”转变为“熟悉本学科及相关学科研究并具备跨学科创新能力的复合人才”,培养内涵已由“一级学科内的厚基础、强学术、重应用”转变为“多学科交叉的宽基础、强实践、重创新”。

二 行业特色新工科研究生培养模式

要实现“面向未来,适应需要”的培养目标,“多学科交叉的宽基础、强实践、重创新”的培养内涵、“以本学科及相关学科的应用研究和创新实践为主”的培养要求都必须统一于研究生培养方案,贯穿于培养全过程,理论与实践相结合,不断改进和完善,最终形成培养模式。西南石油大学石油与天然气工程学科新工科研究生培养实践案例研究表明,基于“学科交叉融合驱动创新,研教结合工程强化实践”的思路,构建两类别(学术型、专业型)、四环节(课程学习、研学实践、校园活动和学术创新)、六模块(公共必修、专业必修、专业选修、跨学科选修、拓展类选修和本科补修)的“学科交叉、分类培养”研究生培养模式,为新工科研究生培养目标实现提供了有效支撑。德、智、体、美、劳“五育”并举,多学科专业知识和素质能力培养,宽厚基础;学术型、专业型研究生必须分别参与侧重科学、技术的科研实践,强化实践;产学研协同建设教育资源条件,将最新研究成果、工程案例融入教材和课堂,更新知识;专设跨学科、拓展类模块课并实施多学科背景导师团队指导,学科交叉。研一侧重课程学习,研二侧重科研训练,研三侧重创新实践,实现基础学习、延伸训练、创新实践的进阶培养。

三 行业特色新工科研究生培养路径

恰当的培养路径才能保障培养模式的有效实施。新工科研究生培养强调“宽基础、强实践、新知识、跨学科”,传统工科研究生培养路径已无法满足新工科研究生培养在生源、师资、教学和实践等方面资源条件数量和质量的新要求。因此,基于系统论,将课程学习、科研实践、学位论文研究与就业发展相结合,通过开源招生、开放教学、团队指导和闭环督导(图1),在导学团队育人共同体[14]的基础上建立一个良性发展共同体,打破学生、教师、企业专家的角色固化和资源局限,突出学生在人才培养中的中心地位、主体作用和未来价值,增强教学与科研、实践与创新、专业与就业的联系,不仅缓解或解决传统工科人才培养在资源条件保障方面的问题,还能实现知识行为、教学能力、生涯角色的多维协同进阶。

学生通过主动研究学习,发现或产生知识并相互交流学习,在课程学习或科研实践过程中应用所学知识并产出创新成果,实现知识行为从“积累”到“应用”到“创新”的变化。专家学者以教师或导师身份名副其实地承担研究生课程或实践教学任务,将当前生产或科研的“真材实料”带进教学,同时将教学或科研成果带回生产,促使专家学者再学习和创新创造,有利于促进产教融合、科教融合和培养满足需要的毕业生。教师通过整合教学资源、组织教学实施、落实教学目标,不断提升教学能力、推进教学改革、产出教学成果,实现师生教与学“需教导”到“能自主”再到“会创造”的转变。将学生、教师、专家学者统一到研究生人才培养中,实现各自角色从“学生”到“学者”再到“学家”的转换和能力提升,形成了一个良性发展共同体。

(一) 开源招生

行业特色工科多以二级学科招生,生源高校、生源专业、生源人数均受到极大限制,只能通过本校本学科培养或到同学科高校“挖掘”,加上行业严峻形势影响就业期待和报考意愿,行业特色工科院校之间生源大战愈演愈烈,在生源数量都可能保障不了的情况下,生源质量必然大打折扣。新工科高层次复合人才培养需要优质生源,应打破二级学科招生藩篱,实现一级学科招生,在优势特色学科研究方向基础上补充跨学科研究方向和新兴领域研究方向,在推免生、直博生、国际交流和奖助体系等方面与招生、培养、就业等环节制定一系列激励政策,成立教授宣讲团,充分利用新媒体等多种方式做好校内外招生宣传,吸引跨学校、跨学科考生报考。实施本科生学术导师制,支持本科生参与开放实验、创新创业训练、学科专业竞赛等,充分发挥专家教授在本科人才培养和研究生招生宣传中的作用,加强本硕衔接教育[15],培育优质生源。通过引育并举实现优质生源和跨学科生源多元化,解决行业特色新工科生源数量和质量的问题。