智能时代建构主义教学模式探索与实践

作者: 李霓 王斑 董长印 张超 沈堤

摘 要:在智能时代背景下,如何有效利用智能技术工具辅助学生进行知识构建,提升其合作能力、创造力及问题解决能力,已成为亟待深入研究的课题。基于建构主义学习理论,本科专业课程经过三次教学改革与迭代,探索将知识图谱与合作项目式学习相结合的教学模式。通过在改革中的探索,提出一种综合个性化培养与团队意识的从理论到实践的能力构建模式。并建立从建构主义视角出发的评价体系,聚焦于学生能力与知识建构的过程。该评价方式不仅注重过程性反馈,还形成实践与反思相结合的闭环机制,从而为教学质量的持续改进提供有力保障。

关键词:智能技术工具;建构主义;教学模式;质量评价;知识图谱;计算机控制

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0055-04

Abstract: In the context of the intelligent era, there is an urgent need to explore how to effectively utilize intelligent technology tools to assist students in knowledge construction and enhance their cooperation, creativity, and problem-solving abilities. Three iterations of reforms on undergraduate professional courses are conducted to explore a teaching model that integrates knowledge graphs and collaborative project-based learning, based on constructivist learning theory. Building on this foundation, from a constructivist perspective, methods for assessing students' abilities and knowledge construction are proposed, thus establishing a closed loop of practice and feedback to promote continuous improvement in teaching quality.

Keywords: intelligent technological tools; constructivist theory; teaching models; diverse evaluation; knowledge graph; computer control

习近平总书记在2024年全国教育大会上强调,紧紧围绕立德树人根本任务,朝着建成教育强国战略目标扎实迈进,“要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,一体推进教育发展、科技创新、人才培养”[1]。然而,人才的培养并非线性递进,创新能力、分析能力、应用能力等多方面的能力发展也不是一蹴而就,其提升需要建立在扎实的知识理解与基础构建之上,并通过实践综合应用才能逐步提升[2]。

当前,人工智能、机器学习、大数据等技术得到迅猛发展,这些技术不仅推动了社会的进步,也深度影响了教育行业。这些新兴技术不仅能够通过个性化推送学习资源和创建虚拟学习环境来激发学生的学习兴趣,还能够通过分析学生的学习数据,提供个性化的学习路径,有助于学生在不同阶段根据自身需求获得最佳学习体验,从而提升学习效率。然而,这一过程中,如何平衡智能辅助技术与学生自主探索学习之间的关系更显重要。

如果智能技术未能得到有效、合理的使用,则会阻碍真正教育目标的达成。首先,若缺乏有效引导,学生可能会过度依赖智能工具,从而忽视自身的主动性和创造性,导致学习变得机械和被动;其次,过于依赖线上智能学习平台会使学生缺乏实践机会,难以将知识联系实际问题,限制其实际应用与解决问题能力的发展;最后,过于强调个性化教育可能削弱学生的团队意识,而这不利于将来在更多需要合作攻关的社会中发展。

因此,随着科技的快速发展与社会需求的日益变化,教师面临着来自智能时代的新挑战:如何在教学过程中有效地利用智能技术,既要辅助学生构建扎实的知识体系,又要提升其创造力、问题解决能力和团队协作能力。这不仅是高校本科教育改革的关键任务,也是面向未来社会培养复合型创新人才亟需解决的重要挑战。

一 建构主义理论基础

建构主义是一种教育理论和学习观,强调知识的动态性和学习者在知识建构过程中的主动性[3]。其内涵是学习并非简单的被动知识输入、存储和提取过程,而是学习者基于自身的基础,因此主张学生积极参与、主动建构新知识,从而对知识形成独特的理解[4]。在建构主义的理论框架下,教师不再是简单的知识传授者,而成为学生的引导者和促进者。学生也不再是被动的知识接收者,而是知识的主动建构者[5]。这可以促使学生打下坚实的知识基础,为其未来成长为拔尖创新型人才提供强有力支撑,与国家对人才培养的需求高度契合。

建构主义理论的核心观点包括:知识观——知识是主体基于经验、解释和假设所构建的暂定性的理解和意义;学习观——学习是学习者主动建构知识的意义、生成自己的经验、解释和假设的过程;教学观——教学不再是简单地传递知识,而是创设环境和支持,促进学习者主动建构知识的意义。

二 建构主义教学模式特点

建构主义强调学生在教学中的主观能动性,因此,建构主义启发的教学模式应具备以下特点。

注重激发学生的好奇心和探究欲望:建构主义理论强调学生的主动性和参与度,因此可以通过设计问题驱动的学习活动和实践项目,激发学生的好奇心和探究欲望,促进他们对知识的深入理解。

注重创造积极的学习环境:在积极的学习环境中,学生高度参与和互动,教师则提供充足的支持和反馈,使学生能够踊跃地探索新知识和技术。

注重学生的个体差异和多样性:每个学生的背景和基础不同,需要根据学生的需要和兴趣进行个性化教学,提供多样化的学习资源。

注重培养学生的批判性思维和解决问题的能力:需要设计具有挑战性和启发性的学习任务,激发学生思考和探索。

注重促进学生的团队合作和交流:提供合作学习的机会,注重培养学生的团队合作能力和交流技巧。

三 教学模式探索

基于建构主义视角下的教学模式特点,融合人工智能技术工具,结合学校专业培养目标及学生毕业能力要求[6],采用以启发式探究为核心、学用融合为途径的知识构建模式,搭建了线上线下、课内课外一体化全方位学习环境;通过作业、项目、课堂参与度等多元方式评价学生的学习效果;并通过学校统一以及自设的课程质量评价方法以形成闭环。

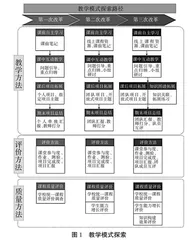

为了探索更契合当前时代特点和人才培养需求的教学模式,找到既能提升学生积极主动性又能培养学生综合能力的教学方式,我们对课程进行了三次改革(图1)。

在教学方法层面:第一次改革更注重培养学生独立发展能力,体现在项目拓展为学生独立完成。但在本次改革中,我们发现虽然学生通过自主完成项目在自主学习和解决问题的能力上有所提升,但是,独立完成项目使得一些要更多指导或不善于自主学习的学生面临更大的压力,学习体验不佳导致学习效果不理想。另外缺乏培养学生在团队中工作的经验和能力,不利于他们日后应对当今社会往往需要团队工作的场景。因此,第二次改革更强调团队协作能力,体现在项目拓展为学生合作完成,旨在培养学生的团队合作意识和能力。但是,在项目合作中出现了少数学生承担更多工作、而其他成员贡献较少的情况。这种不平衡导致部分学生的能力得不到充分锻炼,而且由于评价体系主要注重团队成果,个别学生的贡献度可能难以被准确衡量,从而影响学生的个人发展和成绩评价的公平性。因此,第三次改革是在团队协作项目的基础上,引入了团队成员互评机制,以激励每位学生都积极为项目完成作出贡献。同时,考虑到学生个性化知识能力发展需求,融合了智能化工具——“知识图谱”。

在评价方法层面:在前两次改革中分别注重个人能力和团队能力,而第三次改革则引入了团队成员互评机制,在强调团队合力的基础上加入学生对团队贡献度的评估。

在质量评价层面:在学校统一的课程质量评价调研的基础上,分别加入学生能力增长程度的评估,以及基于建构主义视角的知识构建效果评估。

四 实践结果分析

基于上述教学模式探索路径,对专业课计算机控制(双语)进行了改革实践和结果分析。

计算机控制是以控制理论与计算机技术为基础的新工程科学技术,广泛应用于航空、航天、工业、交通和农业等领域。计算机控制课程从计算机控制技术的应用与发展入手,通过信号变换、建模与性能分析、控制算法设计、控制系统仿真及实现四个方面讲述计算机控制系统分析和设计的基本理论和方法及其在工业领域的应用。为有效帮助学生构建其计算机控制相关的知识体系,提升其创造力、问题解决和协作能力,课程主要教学模式特点如下。

(一) 融合知识图谱,辅助个性化学习

考虑到学生的兴趣、学习目标和知识水平都有所不同,通过包含、递进、互斥等关系梳理了课程100多个计算机控制知识点,并相应拓展了实例应用、视频、课件等400个资源,为学习者提供全方位、个性化的学习平台,并以积分制鼓励学生使用课程知识图谱探索、整理、理解自己感兴趣或不熟悉的知识点;同时根据学生兴趣、学习目标和知识基础水平,以更个性化的方式推送知识图谱资源。融合了智能化工具——“知识图谱”,以同时考虑学生个性化知识能力的发展。另外,不同于传统的线性知识讲述,“知识图谱”主要通过知识关系与知识推理,能够帮助学生构建立体的知识网络,从而获得对知识更深入的理解,为知识的应用奠定良好基础。

图1 教学模式探索

(二) 团队项目式学习,提升综合能力

当今智能时代,对如何将理论知识应用于实际情境以及解决问题的能力和创新思维都提出了更高要求[7],很多工作不再是个人能够独立完成,而需要团队通力合作。为提升培养学生合作意识,使其在解决问题及实践能力提高的同时增强团队沟通和协调能力,在课程中采用团队项目式学习的方式,并进行了三种主题的尝试,分别为“指导性”主题——通过规定项目完成目标,如“搭建电机速度控制系统”,为学生提供了一个具体的项目方向,帮助他们更快地入门并掌握相关技能;“开放性”主题是仅规定基础元件,不设定具体目标,由学生自行设计项目并搭建。这种方式可以激发学生的创造力和探索精神,促进他们更深入地理解和应用所学知识;“延伸性”主题是将上一级学生的项目作品作为盲盒发放给学生,要求学生在此基础上进行改进。这种方式可使学生直接接触真实的项目案例,培养其在限制条件下的创新能力。

(三) “能力增长程度+知识构建程度”评价,完善课程质量评价体系

为完善课程质量评价体系,更全面评估知识构建方面的有效性,在学校统一课程质量调查问卷的基础上,自行设计了能够反映学生“能力增长程度+知识构建程度”的调查问卷。在评价学生能力增长方面,主要基于课程能力目标,考察学生在课程前与课程结束后,对知识技能掌握程度、问题解决能力、创新能力、知识整合能力及实践应用能力的提高程度;而在评价知识构建方面,则基于课程知识目标,考察学生在课程前和课程完成后对相关知识的理解程度。通过结合项目成绩、考试成绩等直接评价方法及问卷调研等间接评价方式,全面了解学生在能力和知识构建方面的提升,并根据评价结果及时调整课程设计和教学方法,以持续提升课程质量,确保学生能够充分发展综合能力和知识水平。