“专业—技术—产业”双循环创新创业模式的生成机制及推进路径

作者: 王兵 赵相瑜 曹慕岚 寇尚乾

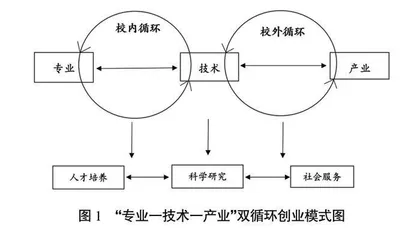

摘 要:专业是创新创业的基础,创新创业是专业的应用,专业教育与创新创业教育密不可分、互相促进。基于专业应用的高品质创新创业是面向产业需求和服务于产业发展的产业化创新创业,这种创新创业需要以专业技术作为中介。因此,构建以“专业—技术”为主线的校内循环体系和以“技术—产业”为主线的校外循环体系,是打破学校与产业壁垒、推动创新创业产业化的必然要求。在应用型高校中建设国家级创新创业学院强化示范引领,需要构建“专业—技术—产业”双循环创业模式,通过机制创新与路径优化,培育创新创业教育良好生态,推动创新创业教育高质量发展。

关键词:专业;技术;产业;创新创业;校内循环;校外循环

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0067-06

Abstract: Specialty is the foundation of innovation and entrepreneurship, and innovation and entrepreneurship is the application of specialty. High-quality innovation and entrepreneurship based on professional application is an industrial innovation and entrepreneurship oriented to industry demand and serving industry development. Therefore, the construction of "professional-technology" as the main line of the school cycle system and "technology-industry" as the main line of the school cycle system, it is the inevitable requirement to break down the barrier between school and Industry and to promote the industrialization of innovation and entrepreneurship. It is necessary to construct a dual-cycle "specialty-technology-industry" entrepreneurial model by means of mechanism innovation and path optimization, foster a good ecology of innovation and entrepreneurship education, and promote high-quality development of innovation and entrepreneurship education.

Keywords: specialty; technology; industry; innovation and entrepreneurship; internal circulation; external circulation

我国高校创新创业教育的体系化、专业化和学科化相对薄弱,通常将创新创业教育看作是独立于“正规教育”之外的一种教育模式[1]。事实上,就应用型高校而言,创新创业教育不应是独立于应用型人才培养之外的独立教育形式,而应是与应用型人才培养融为一体、不可分割的有机组成部分;同时,创新创业教育也不是局限于学校的封闭的教育模式,而是需要走出校园融入社会的、开放的、多元的体系。因此,创新创业教育需要构建以“专业—技术”为主线的校内循环体系和以“技术—产业”为主线的校外循环体系,以技术为纽带,将专业和产业紧密结合起来,构建校内、校外双向循环的创新创业教育模式。国家级创新创业学院建设为创新创业教育迎来新契机,在应用型高校中建设国家级创新创业学院,尤其需要加强资源整合与体系优化。2022年,攀枝花学院作为应用型高校跻身全国首批100所国家级创新创业学院建设名单,成为四川省仅有的5个国家级创新创业学院之一[2],充分肯定、彰显和证明了学校开展创新创业教育的成功经验、基本成效与发展实力。在梳理改革举措与深入思考研究的基础上,本文提出“专业—技术—产业”双循环创新创业模式,在分析其理论基础的前提下,进一步探索该模式的生成机制及推进路径,实施有组织创新创业和高品质创新创业,以创新创业教育为契机推动应用型人才培养综合改革,实现创新创业教育与应用型人才培养质量水平的“双提升”。

一 “专业—技术—产业”双循环创新创业模式的理论基础——在应用型高校中建设国家级创新创业学院的理性认识

创新创业是社会个体在掌握一定知识、能力的基础上,通过发现商机并进行商业化设计,从而使商业设计变为商业行为的活动[3]。可见,创新创业是一个系统的设计和将设计加以实施的过程,是学生将专业知识应用于技术研发、发明创造和生产实践的过程。因此,创新创业需要学生走出校园、直面市场和社会需求,学校应引领学生将创新创业计划与社会需求紧密结合起来,围绕技术需求进行专业化、商业化设计,以产业效益为目标,推动创新创业行为的产业化,实现学校供给侧与社会需求侧之间的双向交流、互动与合作。学校开展创新创业教育的最终目的,在于培养学生的创新创业意识和创新创业能力,激发学生的创新创业动机和创新创业热情,引领学生积极开展创新创业实践,通过学生的成功创新创业,实现学校人才培养供给与社会需求之间的互利共赢和良性循环。可见,创新创业活动实际上是一个以专业知识为起点、以产业需求为终点、以专业技术为纽带的开放性实践,是一个“专业—技术—产业”双向循环的系统化体系。在推进创新创业实践的过程中,学校需要与社会之间在信息、能量、人员和技术等方面进行交换与互补,呈现出“耗散结构”的典型特征,从这个意义上,耗散结构理论可以说是开放性创新创业的理论基础,而“专业—技术—产业”双循环模式则成为开放性创新创业的内在逻辑,在应用型高校中建设国家级创新创业学院,应遵循耗散结构的特点和规律,把握“专业—技术—产业”双向循环的逻辑路线。

(一) 耗散结构理论是开放性创新创业的理论基础

耗散结构是指远离平衡态的开放系统通过不断地与外界交换物质和能量,在外界条件变化达到一定阈值(形成足够的负熵流)时,通过内部的作用(涨落、突变)产生自组织现象,使系统从原来的无序状态自发地转变为时空上和功能上的宏观有序状态,从而形成新的、稳定的有序结构[4]。

创新创业活动是一个典型的开放系统,基于“专业—技术—产业”双循环的创新创业活动具备耗散结构的四个必要条件——开放性、非平衡性、非线性和涨落,因而它可以被认作是一个耗散结构。

1 创新创业是一个开放的和双向循环的系统

创新创业是以产业发展为导向、面向市场需求的创造性活动,其单位主体涉及学校、政府、企业和社会多部门,打破了学校边界,需要学校与社会之间进行信息、能量、技术和人员等方面的输入和输出,是在双向交换的过程中实现的。学生的创新创业活动是学校与相关主体之间共同建立合作关系的结果,学校需要与行业产业企业实行平台共建、人才共育、过程共管和成果共享,学校需要与外界共同推动和互利互惠。

2 创新创业是一个“远离平衡态”的自组织过程

学校与外界环境之间存在较多的差异性,在创新创业过程中,学校需要通过不断地与外界进行技术、信息、人员等方面的交换,在外界条件变化达到一定阈值时,可以通过内部的作用产生自组织现象,使系统从原来的无序状态自发地转变为时空上和功能上的宏观有序状态,形成新的、稳定的有序结构。这是一个从“远离平衡态”到“近平衡态”最后到达“平衡态”的过程。

3 创新创业是一个“非线性”的发展状态

创新创业活动主要围绕专业、技术、产业三要素而进行,包含着知识、技能、文化、学术和技术等多元因素交织重叠,具有典型的非线性特征。专业、技术、产业存在于创新创业这样一个体系之中,三者之间并非一一对应,而是随机进行的相互作用。专业、技术、产业三个子系统之间的非线性相互作用正是创新创业这个耗散结构系统的内部动力学机制。

4 创新创业暗含着一种“涨落”的内在机制

基于非线性的特征,创新创业的多元主体由于主客观原因或利益诉求,往往会产生预料之外的偏差,出现某种程度的“涨落”现象,需要各方加以充分协调和控制,以便创新创业活动能够按照既定的轨道正常运行。在由专业、技术、产业组成的创业系统中,需要学校与多元主体之间进行利益平衡和充分协商,以确保基于“专业—技术—产业”双向循环的创新创业活动实现预期目标。

(二) “专业—技术—产业”双向循环是开放性创新创业的内在逻辑

创新创业涉及多元要素和众多环节,是一个系统的过程。但是,当我们将核心要素加以剥离和系统梳理的时候就不难发现,专业、技术、产业实际上是创新创业活动的三要素,以专业为基础形成技术,以技术为纽带服务产业,体现了创新创业的主线,创新创业其实是一个“专业—技术—产业”双向循环的过程。创新创业是集专业、技术、产业为一体,是以技术为中介,打破学校与社会藩篱,将专业应用与市场需求紧密结合起来的创新性、实践性和产业化的活动。因此,构建“专业—技术—产业”校内校外双循环模式,是创新创业活动得以良好开展的关键。

1 从专业到技术的校内循环体系

从创新创业的角度来看,学生应该在专业知识的基础上首先掌握一定的专业技术知识,然后将专业知识转化为应用技术,在此基础上才能从技术应用的角度开展创新创业活动。因此,应突出专业教育与创新创业教育的深度融合,在人才培养方案、学科资源整合、专业建设、课程开发、师资队伍和评估考核等环节上进行资源重组、体系优化和系统设计,将专业知识与理论的教学与学生的专业技术形成结合起来,着力培养学生在技术应用基础上的创新精神、创业意识和职业能力。

2 从技术到产业的校外循环体系

创新创业是一个开放的过程,这种开放式创新创业的载体就在于专业技术。学生一方面应将所掌握的专业技术与产业技术进一步对接,形成能够在产业、经济社会发展各领域一线使用的技术;另一方面需要围绕产业和经济社会发展各领域的关键技术需求进行创新,将掌握的产业技术加以改造、组合与升级,探索新技术并加以合理应用,使之产生经济效益或社会效益。同时,在技术应用与创新的过程中,应根据市场、产业、经济社会发展各领域自身特点和规律进行全方位对接,形成可操作、可复制的实用技术。

(三) 在应用型高校中建设国家级创新创业学院的理性认识

应用型高校以培养高素质的应用型、复合型人才为目标,事实上,这种应用型人才培养与创新创业教育的目标不谋而合,二者在人才培养目标、培养途径、培养模式、教学方法和价值取向上高度一致[5],具体表现为以下三个方面。

1 应用性——教育目标相通

应用型人才培养强调实践教学,侧重于教会学生实践应用的方法,应用的观测点主要是技术应用。这里的技术应用,不仅局限于掌握技术应用的手段、方法,把握技术应用的效果,还包括技术开发的能力,能够将适用于某一领域的技术,经过开发创造后应用于相似的技术领域,能够将单一的技术手段组合适用,也能够根据变化了的工作场景,通过优化组合或删减形成具有实际效果的技术应用形式。同样,创新创业教育的最终目标也在于培养学生利用所掌握的专业技术知识和创业学知识实现成功创业,实现人生价值,目的也在于“应用”。从创新创业教育的实施过程来看,也只有在应用于实践过程中,才能培育创新创业的氛围,形成创新创业的能力,营造创新创业成功的机会。可见,创新创业教育与应用型人才培养是紧密联系、互为支撑、互相联系的人才培养体系和过程,二者相得益彰,互相影响与促进。

2 技术性——教育内容相近