本研贯通拔尖人才培养机制与模式探索

作者: 金明 王晓东 许高明 章联军 刘娟

摘 要:本研贯通一体化拔尖人才培养的实践在全国各地获得较好的发展。但是,目前本研贯通培养还存在着管理机制不够顺畅,培养模式没有深层次融合本科研究生培养,科研创新训练模式无法调动各方面资源和拔尖创新选拔淘汰机制过度注重课程学习成绩等方面的问题。这表明我国目前的本研贯通仍处于探索阶段,缺乏个性化培养,难以做到因材施教。针对上述问题,该研究以宁波大学通信工程专业拔尖创新本研贯通班为例,从本研贯通管理机制、培养模式、科研创新模式和拔尖学生选拔角度开展一系列的改革与实践,实践结果获得较好的成果,可以为进一步提升和实施本研贯通教育提供重要参考。

关键词:本研贯通教育;拔尖创新人才;培养机制;培养模式;科研创新训练模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0063-04

Abstract: The education of integrated undergraduate-graduate elite talent cultivation has achieved remarkable progress. However, several issues persist in this system, including an insufficiently smooth management mechanism, a lack of deep integration between undergraduate and graduate education in the cultivation model, an inability of the scientific research and innovation training model to mobilize resources from all aspects, and an overemphasis on academic performance in the selection and elimination mechanism for elite and innovative students. These issues indicate that China's undergraduate-graduate integration is still in the exploratory stage, lacking personalized cultivation and struggling to tailor education to individual students' needs. In response to these challenges, this study takes the elite and innovative undergraduate-graduate integrated program in Communication Engineering at Ningbo University as a case study. A series of reforms and practices have been carried out from the perspectives of the undergraduate-graduate integration management mechanism, cultivation model, scientific research and innovation model, as well as the selection of top students. The practical outcomes have been promising, providing valuable insights and an important reference for further enhancing and implementing the undergraduate-graduate integrated education system.

Keywords: undergraduate-graduate integrated education; top-notch innovative talents; cultivation mechanism; cultivation model; scientific innovation training model

自实施“中国制造2025”等一系列战略计划以来,我国积极推进新工科建设,目标是培养一大批具有新工科特长、能解决复杂工程问题的拔尖创新人才[1]。随着研究生规模稳步扩大,越来越多的本科生有了升学深造机会,报考硕士研究生人数急剧上升。2020年,在教育部、国家发展改革委、财政部联合发布的《教育部 国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》中,提出要创新研究生招生培养模式,完善育人机制,加强学术学位研究生知识创新能力培养,加强专业学位研究生实践创新能力培养[2]。本研贯通培养模式[3]将本科生教育与研究生教育结合在一起,是高等教育多元化的一种尝试,可以缩短研究生培养周期,提升培养效率,有助于学生创新能力、学术能力和应用能力的培养,还可以优化本科生教育与研究生教育的协调发展。

本研究以宁波大学通信工程专业和信息与通信工程学科协同建设为例,基于信息与通信工程学术引领培养模式,围绕使学生具有扎实基础、突出专业能力、勇于探索和国际视野的培养目标,通过建立本研贯通衔接机制、优化课程体系、打造科研创新训练模式和健全拔尖创新选拔机制,强化学生解决通信领域复杂工程技术问题的能力,锻炼学生的创新意识与创新能力,以适应国家对高素质新型电子信息人才的需求。

一 传统本研贯通拔尖人才培养存在的问题

我国自20世纪90年代开始就开展了贯通式本研连续培养的改革,目的是探索和实验本研连贯式培养模式下具有创新意识和较强能力人才的培养[4]。然而,早期的本研贯通创新能力培养主要体现在“创新学分”第二课堂的训练。目前“创新学分”第二课堂已经成了常规培养的必修课程,已经无法适应当前社会对拔尖人才的需求。清华大学建筑学院推行了“4+2”本研贯通教学体系,通过一系列改革措施,形成了设计类课程的教学架构和体系,利用开放式教学激发学生的学术志趣[5]。本研贯通培养可以压缩培养时间、提升人才培养效率、保证了科研活动的持续性和专一性。但是,目前的本研贯通培养尚存在一些问题。由于本科生和研究生的职能管理部门之间的独立性,导致贯通培养变成了分段式培养的简单拼凑[6];培养模式没有深度融合本科生和研究生的培养,缺乏个性化[3];科研创新训练模式单一,没有充分调动各方面的资源[7];拔尖创新人才选拔过于重视课程成绩,忽略了特长生[6]。

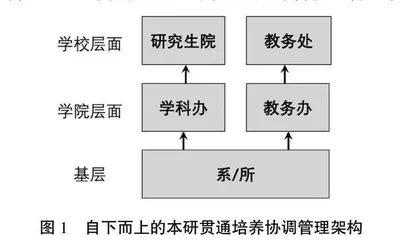

(一) 管理机制缺乏贯通性

我国高校的本科生教育和研究生教育分别由教务处和研究生院等不同职能部门管理。在学院内部,本科生事务主要由教务办公室管理,而研究生事务主要由学科办公室管理。一般情况下,不同职能部门和办公室的职责和任务是互不交叠的,并且本科生和研究生的教学、管理等工作都是自成体系。因此,在本研贯通人才培养在操作层面,部门和办公室之间的沟通协调存在机制贯通性问题。

(二) 培养模式没有深度融合,缺乏个性化

大多数的本研贯通培养认为所有本科生缺乏基础知识,所以会安排大学前三年时间用于本科课程学习[8]。然而随着我国经济、教育等高速发展,部分低年级本科生已经具备了较好的基础。如果把大学前三年时间全部用于基础知识的学习,会严重影响这些学生的学习进展。因此,在本研贯通培养过程中,应该把研究生课程尽量下沉到低年级阶段,让部分学生提前进入研究生课程学习,一方面深度融合研究生和本科生课程学习,另一方面也能够实现个性化的拔尖学生培养。

(三) 科研创新训练模式单一

传统的科研创新训练经常采用讲授或实验教学方式,这种单向的知识传授方式缺乏互动性和参与性,难以激发学生的兴趣和创造力,也不利于培养学生的独立思考和问题解决能力。有些专业也会采取让学生跟随导师项目等方式,或者申报学校的科技类项目制作等活动[9]。但是这些活动都没有大的科研平台或者科研团队支撑,会造成科研创新训练模式单一的问题[10]。

(四) 创新人才选拔忽略特长学生

当前的创新人才选拔往往过分依赖考试成绩或标准化的测试成绩,而忽视了学生在特定领域或方面的特长和潜力。在选拔过程中,缺乏对学生特长、兴趣、创新能力等多方面的评价机制[11]。这导致具有特殊才能的学生可能因不符合传统选拔标准而被淘汰,无法获得发展机会。这种单一的选拔标准无法全面反映学生的综合素质和创新能力。

二 本研贯通拔尖人才培养的机制与模式改革举措

(一) 建立本研贯通培养的协调管理架构,完善管理机制

本研贯通培养是指培养单位将学生从本科连续培养至研究生阶段,在本科低年级阶段专注基础知识和能力的培养,在本科高年级开始学习研究生课程。在这一过程中,存在研究生课程如何下沉到本科阶段,课程教学和成绩认定等多方面的管理问题。在本研贯通培养管理机制方面,不同职能部门之间的壁垒往往难以完全打通。因此,需要一些能够沟通各职能部门的手段。宁波大学(以下简称“我校”)在学院内部针对每个专业和学科分别设置了系所基层组织,以通信工程专业和信息与通信工程学科为例,设置通信工程系和信息与通信工程研究所,设立系主任和所长各一名,互相兼任副职。系和所之间既有一定的独立性又相互交融。系的主要任务偏向于本科专业,所的主要任务是学科建设、研究生培养,分别对接教务办和学科办。然而在拔尖创新学生选拔、本研贯通培养方案制定等工作上,系所相互联动,通过教务办和学科办向上沟通教务处和研究生院,从而形成了自下而上的沟通协调机制。宁波大学本研贯通培养的通信工程拔尖创新班的课程体系中已经融入了研究生课程,通过有效的沟通协调机制,本科生选修研究生课程的过程管理工作由研究生院执行,课程结束后的执行结果能够及时反馈给教务处。图1为自下而上的本研贯通培养协调管理架构。

图1 自下而上的本研贯通培养协调管理架构

(二) 优化本研贯通培养模式,融合培养过程

我校通信工程本科专业的拔尖创新班是宁波大学开展“双一流”建设、探索高素质研究型人才培养模式的专门实验班,其培养目标旨在体现新一代通信技术特色,培养德才兼备、身心健康、志向高远和沟通能力良好,具有扎实的专业基础知识、合理的知识结构、突出的专业能力,并具有科学的思辨方法、富有创新精神、勇于探索的创新型研究人才。该拔尖创新班级80%以上的学生将继续读研深造。相比于独立的本科和研究生阶段课程学习时间之和,利用本研贯通课程,能够让学生把更多的时间投入到科研和创新工作。人才培养模式的建设包括课程体系的构建、调整和优化,是专业和学科建设的核心内容之一,一流的研究生培养,特别是本研贯通研究生培养需要一流的本研融合的课程体系。

改革之前通信工程拔尖创新班的培养模式采用的是“3.5+0.5+X”,3.5表示三年半专注于本科课程学习,学习内容与非本研一体班相同,0.5表示最后半年(第八学期)选修研究生课程,X表示研究生入学后的课程体系。考虑到拔尖创新班是通过选拔优秀学生组成的班级,原有培养模式中三年半的时间与其他班级一样,只有半年的时间学习研究生课程,这无法有效凸显拔尖创新班的优势。针对这个问题,通过优化课程体系,打破原有培养模式中的课程体系学期界限,将原有的培养模式改革为“1+3X+Y”的培养模式,其中“1”表示第一年专注于数学、编程等基础性知识的学习;“3X”表示在接下来三年的学习过程中,拔尖创新班学生除了可以选择本科课程外,还可以根据自身的能力在任意学期个性化地选修课程体系中的研究生课程;“Y”表示研究生入学后与研究方向相关的课程。图2为改革前后的培养模式。经过几届的执行,发现大部分学生能够在大三阶段学完课程体系中的研究生课程,刚进入大四就具备了初步的研究生科研创新能力。此时,学生可以提前联系导师,在大四阶段进行“Y”相关课程的学习,使得培养进程比传统的本研贯通培养更加缩短了至少1年时间。