学情分析有效促进高阶能力培养

作者: 陈宇良 郑文静 吴辉琴

摘 要:该文旨在探讨在工程教育认证体系下,土木工程专业课程如何通过学情分析有效促进学生高阶能力的培养。以混凝土结构设计原理课程为例,基于学情分析交互作用,提出以高阶能力培养为导向的课程目标设定、教学过程设计,教学决策持续改进的教学模式,展示通过信息技术获得学情数据对课程教学全过程融入高阶能力培养的深刻影响,从而有效促进学生在自主学习、批判性思维、问题解决、团队合作及创新能力等高阶能力方面的培养与实现。

关键词:学情分析;高阶能力;工程教育认证;教学全过程;有效促进

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0098-04

Abstract: This paper aims to explore how civil engineering courses can effectively promote the cultivation of high-level abilities of students through course design based on student learning analysis in the framework of engineering education accreditation. Taking the course of Principles of Concrete Structure Design as an example, this paper proposes a teaching model of setting course goals and designing teaching processes based on the interactive effects of student learning analysis. We continuously improve teaching decisions, and showcases the profound impact of obtaining student learning data through information technology on integrating high-level ability cultivation into the entire course teaching process, thereby effectively promoting the cultivation and realization of students' autonomous learning, critical thinking, problem-solving, teamwork, and innovation abilities.

Keywords: student learning analysis; high-level ability; engineering education accreditation; teaching process; effective promotion

随着我国社会的进步和经济水平的提升,绿色低碳、数字化与智能化的建筑方式已成为土木工程发展的必然趋势。在这个过程中,涉及复杂计算、设计和实施的土木工程领域,亟需具备“从事复杂工程活动、解决实际工程问题能力”[1]的工程师,能够在多变的工程环境中做出合理判断、有效沟通,并推动技术创新。

在人才培养方面,构建“基础与进阶课程体系、设置跨学科融合课程以及建立递进式实践教学体系”[2]已成为必要的教学模式。教育目标也从传统的专业知识的理解、掌握和运用,转变为培养学生在深入运用工程原理的基础上,能够综合考虑多种冲突因素,运用多种技术手段创造性地解决复杂工程问题。此外,学生是否具备自主终身学习能力、数字素养、跨学科融合能力、批判性思维、全球视野、创新能力、团队合作与领导力等高阶能力,已成为评估工程教育质量的重要标准[3],进而推动土木工程高等教育的改革。

一 学情分析的必要性

学情分析是教师为做出有效决策而对学生学习状况进行的诊断、评估与分析[4],其目的是为教师的决策提供必要的信息和依据。教师通过观察、测试、问卷等多种方式,收集学生在学习过程中的各类信息,以便掌握他们的知识水平、学习习惯和兴趣偏好,为教学活动奠定基础。建构主义学习理论和差异化教学理论等相关理论[5]为学情分析提供了重要的理论支持,帮助教师深入了解学生的个体差异,从而设计出更有效的教学方案。

在工程教育中,学情分析的实施不仅能帮助教师制定适应性教学策略,还能显著提升学生的学习效果和能力培养。通过对学生学习情况的细致研究,教师能够更精确地调整课程内容和教学方法,实现预期的教育目标。

在土木工程专业教育认证中,基于成果的OBE教育模式为人才培养和教育质量的评估提供了新的标准。该模式秉持“产出导向、学生中心、持续改进”的原则[6],强调以学生为核心,建立适应学习者在知识、能力和素养方面发展的课程体系和教学策略,并能不断进行修正和完善,形成一个有利于提升学习者能力的教育闭环。在认证标准中,人才培养目标的完成情况,需要通过毕业要求指标达成度来进行量化和评价,而毕业要求指标的达成则需要落实到相关支撑课程中去,通过课程教学目标来具体落实[7]人才培养目标。因此,教师在开设课程时,需要明确开设此课程的目的是什么?能帮助学生实现哪些具体能力?通过哪些方式能有效支持能力的获取?这些问题都要求教师必须进行全面而深入的学情分析。

二 学情分析对高阶能力培养的重要性

高阶能力通常是指人的创新决策、批判性思维、信息素养、团队协作、自主学习和可持续发展等方面的能力。在土木工程建造领域中,高阶能力常体现包括项目管理、创新设计及解决实际工程问题的能力,这些都要求工程师在面对复杂问题时,能够进行综合性思考和有效决策。在专业能力培养的教育阶段,就应该以“成果导向”为目标,进行相关教学内容、教学活动和教学实践设计。

因此,教师必须通过学情分析,识别学生的兴趣和学习困难,从而设计更具吸引力和挑战性的教学活动,激发学生的探索精神,如任务式、情景式教学活动等。且根据学情分析的结果,设计需要学生深入思考的高阶思维任务,如案例辩论和科学研究等。同步分析活动效果,及时反馈并指导学生改进思维方式和引导解决问题,鼓励学生发展自身兴趣,提高自主学习,自我驱动和终身学习能力。进而完成学情分析与高阶能力培养在整个教学过程中的相互作用。

三 学情分析和高阶能力培养交互实施过程

下面结合混凝土结构设计原理课程教学所做的学情分析,阐述在课程目标制定、教学过程设计及教学决策调整中,如何培养和实现学生的高阶能力提升。

(一) 分析能力差距,制定课程目标

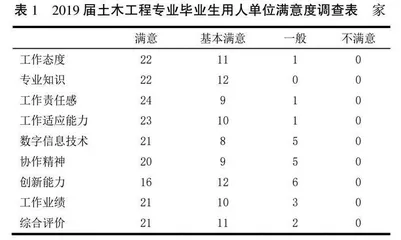

确定人才培养目标首先应以用人企业需求为基础,根据大多数学生的学习能力和核心素养的发展要求,形成清晰准确的定位。根据每门课程在教学体系中的作用和地位,设定课程目标,在这个过程中我们发现,课程目标成为了落实能力培养的最直接环节。而学情分析为课程目标的定位提供逻辑起点。对学生初始能力的精准测查,可以准确地确定教学起点和教学生长点,从而有效达成教学目标[8]。常用做法是分别对企业和学生进行访谈或问卷调查。表1为34家用人企业对广西科技大学2019届毕业生调查满意度评价表[1]。

从表中看出,毕业学生经过5年左右的工作时间,在逐渐成为“行业骨干”的过程中,在已有的人才培养体系下,各方面基本能满足用人单位需求。但是,在“一般”栏里的人数也表明仍有部分单位对部分学生某项能力认可度不高。根据调查可知,用人单位对毕业生“专业知识”认可度最高。另外,企业更倾向于招聘那些个人品德修养好、团队合作意识高、沟通能力强的有过相关岗位实习经历的学生。

表1 2019届土木工程专业毕业生用人单位满意度调查表 家

从学生的调查问卷中发现,在学生自评中,对前序课程知识、数字信息技能、学习态度方面表现良好,在对行业发展需求、协同工作能力需求认知度较差,对学习习惯、情感价值观等因素持无所谓的态度。

从不同侧面的学情调查可见,学生自我评价较高的“数字信息技术能力”在用人单位看来学生是华而不实;企业对于“协作精神”的要求远超过学生的认知;学生面对具体工程问题创新性解决问题的能力不足;反倒是教师和学生评价较低的“专业知识”,在用人单位获得了较高的评价。由此看出,学生和企业的认知差异很大,学生认知仍停留在知识的掌握程度上,而用人单位的关注点则更集中在能力的具备上。

如何协调和统一二者之间的矛盾和偏差,建立既能较好满足企业需求,又与学生特征关联的课程培养体系,就需要老师制定课程目标时,从单一的知识目标改变为以能力培养为核心的课程教学目标。以混凝土结构设计原理为例,由于该课程是学生从数学、力学、材料等理论性较强的课程,转入到土木工程专业领域设计、实施和管理方面学习的“桥梁”,因此,通过课程学习所起的作用,不再是理解、掌握、运用哪些知识,而应是通过课程学习,培养学生具备混凝土结构设计基本理论知识,能正确进行基本构件的设计,初步具备建造工程所需的综合素质、科学研究、解决实际问题及创新应用等能力。课程共设置了5个目标,见表2,从教学目标定位上就把能力培养放在了核心的位置。

(二) 构建新型教学模式,保障能力培养达成

学情分析还是教学实施过程中,保证高阶能力培养的关键环节。它决定着教学过程的优化,又制约着教学效果的达成。在强调以“学生为主体”课堂教学中,学情分析更成为关键性的教学要素贯穿于教学过程,引导和推动着整个教学活动。教师可通过互联网技术、传感器技术以及人工智能技术等方法采集学生学情数据[9],并对学情数据整合与分析,作出适应学生学习需要和个性特点的教学设计。

在教学设计中,传统教学一般是基于教材的逻辑,而建立在学情分析基础上的教学设计是基于生活逻辑[10]。教师应更关注学生的学习习惯、情感态度、性格特征等方面学情,并根据学生学情的变化,及时调整教学方式和教学进程,把学生在课堂的主体地位落到实处,真正做到因材施教、因情施教。这种基于课堂动态的学情分析能更好地调动学生学习的积极性和主动性,激发学生学习的热情,促进学生各种能力的构建和培养。同时,教育信息化推进了学情分析技术的发展,各种学情分析工具各具特色[11]。充分利用各种信息化的教学技术,能设计出生动有趣的课堂教学情景。

例如,在混凝土材料性能分析的课堂教学中,利用智慧教室、雨课堂、腾讯会议和虚拟仿真等数字信息化教学手段,进行课堂教学活动组织。

在课前,教师在雨课堂平台发布导学学案,学生完成知识目标的巩固和工程案例视频的观看和讨论,教师通过平台跟踪学生学习情况,收集学习问题,并根据在线学习数据的统计分析结果,及时调整课程授课内容和方式,实现课前“导学”作用。

在课中,教师通过使用雨课堂完成互动式、智慧型课堂教学。设计一系列培养高阶能力需要的多个教学活动环节,如课前反馈、案例导入、思政讨论、随堂小测和前沿拓展等。为带入生产应用场景,拓展教学时空,提高了学生学习兴趣和参与度,还设置了“教学课堂”与“土木工程结构实验室”的实时视频连线,以正在进行的“由中建八局委托的再生混凝土试块强度测定”的生产性实验介绍为例,动态展现了“实验过程中的应力应变关系”,同时展示了“RMT混凝土力学试验系统”的先进实验设备及其使用方法。学生通过与实验人员的自主交流,获得实时实验的参与感,构建出实验的方法和影响要素。通过“腾讯会议”的信息技术功能,达成了“产-学-研”的教学模式,实现课中“促学”作用。

在课后,教师在雨课堂端发布课后作业,积极引导学生完成工程素养拓展和创新项目研究,教师利用“雨课堂”数据采集功能及时发现学生能力的增长点和缺失点,实现后“评学”作用。