生态文明视域下环境类人才培养:需求、挑战与对策

作者: 刘建超 李一平 陈玮嘉 罗景阳 王华

摘 要:面向国家重大战略需求,我国环保产业将走向生态领域,发展新质生产力。环境类拔尖人才培养是环保科技创新的生力军和生态文明建设的重要参与者,解决当今环境问题迫切需要培养一大批具有国际胜任力的复合创新人才。该文分析当前环境类人才培养的现实需求,总结人才培养面临的重大挑战,提出解决当前人才培养困境的可行方法,列举重点高校环境类人才培养改革的重要举措,以期为我国环境类创新人才培养提供借鉴。

关键词:人才培养;环境类专业;问题与挑战;改革举措;改革案例

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0171-04

Abstract: Facing the major strategic needs of the country, China's environmental protection industry will move into the ecological field and develop new quality productivity. The cultivation of top environmental talents is a new force of environmental science and technology innovation and an important participant in the construction of ecological civilization. It is urgent to cultivate a large number of compound innovative talents with international competence to solve today's environmental problems. This paper analyzes the realistic demand of current environmental personnel training, summarizes the major challenges faced by personnel training, puts forward feasible methods to solve the dilemma of current personnel training, and lists the important measures for the reform of environmental personnel training in key universities. The study is to provide reference for the training of innovative environmental personnel in our country.

Keywords: personnel training; environmental majors; problems and challenges; reform measures; reform cases

环保产业是我国七大战略性新兴产业之一,具有应对环境问题和带动经济增长的双重属性。我国环保事业大致经历了“形成期(1990年前)、发展初期(20世纪90年代)、发展中期(21世纪)和高速发展期(2012年至今)”四个阶段。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹推进“五位一体”和“四个全面”战略布局,提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,全面实施美丽中国和生态文明建设[1]。

大力发展环保事业,培养环保创新人才不仅是“生态文明建设”战略需求,也是“双碳”战略和“一带一路”倡议的发展需求,这些需求给环境专业人才培养带来了新的要求与挑战[2]。曲久辉院士提出,面对新形势环境类人才培养需要创建环境、走入广域、发展新质生产力的大环保科技和大环保产业格局[3]。环保产业面向生态、走进生态领域,其发展不仅仅是环境本身,同时涉及AI、材料、信息、生物以及机械等领域,强化学科交叉融合,开拓“环境+N”学科建设新格局[4]。

环保产业生产力变革更要统筹“教育、科技、人才”三位一体融合发展,真正实现教育优先、科技自主创新、人才驱动引领[5]。当下,人民对“青山绿水就是金山银山”的美好追求,推动环境保护工作重心从环境污染治理向人与自然和谐共生、生态文明建设等系统性环境问题转变[6]。高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点,要立足国家战略需求和产业发展需要,发挥科教人才优势,深化主力军作用,推进环保事业高质量发展,支撑美丽中国建设。

一 环境类人才培养的社会需求

党的十八大通过了《中国共产党章程(修正案)》,首次将“生态文明”写入党章,与政治文明、经济文明、社会文明和文化文明统筹考虑,生态环境保护工作成为生态文明建设的主阵地和主战场。2018年,第十三届全国人民代表大会第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》,把生态文明和“美丽中国”写入《宪法》,这是我国生态环境保护史上里程碑式的事件,为我国环境事业改革与创新提供了思想指引和实践指南。随后,我国提出了长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展、“双碳”目标等重大战略,谋划了“十四五”重点流域水环境综合治理,深度参与了《生物多样性公约》《湿地公约》《联合国荒漠化防治公约》等,明确了提升生态系统多样性、稳定性、持续性的战略部署[7]。环境学科教育是我国社会、经济、生态协调发展的重要支撑,环保人才的培养是保持我国经济平稳增长,实现生态环境保护与经济发展良性互动,建设生态文明和美丽中国的重要保障。从我国经济与社会发展的战略全局看,我国比以往任何时候都更迫切需要具有拔尖创新能力的环保复合人才、低耗高效的环境综合治理技术、稳定高效的资源循环利用技术等[8]。环保人才的培养质量提升是解决当前日益复杂化环境问题的迫切需要。

二 环境类人才培养的新挑战

新形势下,环保产业呈现快速发展态势,环保工作重心从末端治理向人与自然和谐共生与可持续发展转变。面对环境保护的发展趋势,环境类人才培养面临着以下不足与挑战,主要包括:“天坑专业”的社会新诉求;环保产业的发展新供求;国家战略的发展新要求;区域经济发展的新渴求;教育国际化新需求。

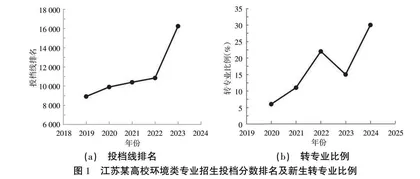

近年来,“生化环材”四大天坑的说法在社会上广为流传,导致环境类专业优秀生源比例显著下降、优秀学生转出数量显著增多、学生对专业的认同感显著降低。以江苏某“双一流”高校为例,该高校环境工程专业在2019年的招生投档分在江苏省排名为前9 000名,2023年下滑到近18 000名;而申请转专业的比例从2020年的5%上升到了2024年的30%(图1)。通过对转专业学生调查访谈发现,学生转专业的主要原因是环境类专业课程多、学习难,尤其对化学类课程学习产生畏惧心理;其次是从社会自媒体等途径听到环境类专业毕业生“就业难、行业苦”,且“薪酬低、门槛高”。从历年环境类专业招生规模、就业率、考研率、考公率和薪酬水平等多方面来看,该类专业均不是“红牌”预警专业。环境类专业的社会需求与社会舆论诉求不匹配,给此类专业的优质生源带来挑战。中国科学院院士张玉奎教授认为:环境学科是以数理化为基础,影响国家发展和人民生活的重要学科,是当前人类社会发展的前沿[9]。

截至2022年,我国设有环境类专业的院校约513所,每年招生的人数大约在4.0万~4.2万之间,国家“985”“211”高校中环境类学生的招生规模基本稳定,而设置环境类专业的“双非”高校数量仍在上升,这也说明环境类专业并非“冷门”。然而,随着我国环保力度不断加大,环境保护事业的迅猛发展给传统环境类人才的培养模式带来了新的挑战。首先,传统的环境专业教育不能为行业发展提供足够有效的创新人才,以课程学习和成果产出为导向的高校考核制度不能满足环保企业工程实践创新的需求[10]。其次,生态文明建设和ESG理念的积极实践对环境类人才的系统观、生态观提出了新的要求,以环境污染治理为目标的单一人才培养模式不能满足世界生态文明和命运共同体建设的复合人才需求[11]。最后,我国幅员辽阔、区域发展差异大、环境问题不尽相同,全国各高校环境类人才培养模式盲目对标头部高校,造成人才培养同质化,区域经济发展特征与环境类人才培养特征不匹配,不仅造成不同区域高校无序竞争,还造成欠发达地区出现“招不来、留不住”的人才培养困境,不能满足区域经济发展和生态文明建设的需求。

此外,高等教育国际化是世界教育发展的必然趋势,也是环境类创新人才培养的基本要义。全球气候变化、跨界环境污染与破坏等环境问题交织出现,命运共同体的构建要求我们必须以全球化的视角综合分析,强化国际学术交流,共享学术成果。教育国际化对环境学科发展提出了新的需求,进一步培养大批具有国际视野、通晓国际规则、精通国际事务的全球胜任力环境拔尖人才,推动“双碳”目标、“一带一路”、生态文明建设等稳步前进,实现绿色经济和可持续发展。

三 环境类人才培养的发展举措

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,新时代赋予生态文明建设更高要求和更重任务,这对生态环境保护拔尖人才培养提出新的挑战。针对我国环境类人才培养面临的新挑战,要坚持党管人才,以服务国家重大战略和社会需求为目标,深入实施产教融合,强化环境学科与生物技术、人工智能、材料加工和管理科学等学科的交叉融合,实现教育资源共享,提升环境学科在资源化、能源化、智慧化方面的科技水平。同时,突出特色,针对重点环保业务领域、地方特色环境问题和急需交叉学科专业,打造一批一流的科技创新团队,建设一批卓越的环境工程大师,产出一批具有世界影响力的生态环保科学家。

高品质生态环境是支撑高质量发展的重要基础,环境保护事业要始终以习近平总书记的“四个面向”为指引,把“三个系统观”融入环境类创新人才的培养过程中,积极引导学生开展“五个创新”,坚定不移地把服务国家需求作为实现环境学科高质量发展之路。高质量发展对人才的需求是人才培养的第一引擎,在产教融合中优化学科专业结构,丰富育人资源;在科教融汇中将创新要素转化为育人优势。主动迎接世界科技革命和产业变革,促进人工智能、大数据等信息学科与环境学科的交叉融合,推动跨学科门类的“大交叉”和学科方向之间的“小交叉”,增强环保产业高质量发展的学科厚度,着力构建支撑新质生产力发展的环境学科高效科技创新体系。

以河海大学为例(图2),面向我国生态文明建设的重大需求,河海大学环境学科以“立德树人”作为根本任务,以一流师资队伍为保障,以培养流域水生态环境保护创新人才为目标,不断进行人才培养模式改革、创新与实践,服务国家环境领域重大战略建立了“国家需求、国际融合、高校改革”的专业动态调整机制,立足国内、开放交流创建了“国际合作、多平台联动和优质资源支撑”的人才培养体系,瞄准国际前沿、领跑专业赛道开创了“思政教育铸魂、科创项目强基、国际交流拓展、重大课题提质”的创新能力培养模式,科教融合、产教融汇搭建了“大团队、大项目、大基地、大企业”的实践育人平台,以实践教学示范中心、专业实验室、校外实习基地、劳动教育基地、知名行业平台和企业实践基地等实践平台为基础打造了多元多层次的实践创新保障机制,形成了“流域水环境治理与生态修复”的学科特色,促进了流域生态环境保护领域领军型人才培养质量的持续提升。

四 环境类人才培养的改革案例

针对环境类专业,我国连续启动了“卓越工程师教育培养计划”“工程教育专业认证”“新工科”等一系列改革措施,这不仅促进了我国环境类人才培养质量的提升,也服务了国家和地方社会经济发展的需求。清华大学环境学院建院40周年院庆活动举办“环境院长论坛”,邀请全国环境类专业高校介绍环境类人才培养特色案例,现将部分案例总结如下。