工程教育认证背景下设计能力培养模式探讨与实践

作者: 康灿

摘 要:设计能力是解决复杂工程问题能力的重要组成要素,也已经成为检验工程教育质量的重要指标。工程教育认证则要求为达成设计能力培养目标提供全面而具体的支撑。尽管不同的工科专业针对的设计对象不同,但教学过程存在共性问题。该文探讨如何深化工程教育认证背景下设计能力培养改革,构建新的培养模式,并从教学规范性、大工程格局、设计与工程的衔接、责任意识和从个体装备到系统的设计五个方面开展综合性实践;进而,结合我国工科专业自身的特点,对设计能力培养提出建议,为新时代工科专业建设提供参考。

关键词:工程教育认证;设计能力;教学改革;过程性评价;思政教育

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)36-0050-05

Abstract: The design ability serves as an important component of the ability of solving complex engineering problems, and its cultivation has been deemed as an indicator of the quality of engineering education. According to the requirements from the engineering education accreditation, a comprehensive and specific support should be provided for accomplishing the goal of the design ability training. Although engineering majors differ in terms of the designed objects, the teaching processes share common problems. In the present study, the reform of the training program for the design ability under the background of engineering education accreditation is investigated. A new training mode is expected to be established. A comprehensive practice is implemented from five aspects, namely normalized teaching, engineering landscape, connection of design and engineering, sense of responsibility, and extension from product designing to system designing. Furthermore, according to the characteristics of the engineering majors in China, suggestions are put forward for the training of the design ability, offering a reference for professional construction of engineering majors in the new era.

Keywords: engineering education accreditation; design ability; teaching reform; process assessment; ideological and political education

我国的高等工程教育规模居世界第一位,且整体实力已进入世界第一方阵。近年来,制造业对国民经济的强支撑作用凸显,而工程教育的重要性随之被提升至新的高度,这对当前的工科人才培养提出了挑战。通过卓越工程师教育培养计划、专业综合改革试点专业、新工科、产教融合专业和学院等一系列教学改革实践,工程教育的内涵得到深化,工程教育质量不断提升。然而,我国目前的工科人才培养尚未达到供需有序衔接的效果,与产业领域的关联也非密切。2016年,我国成为《华盛顿协议》第18个正式成员,凡通过中国科协所属的中国工程教育专业认证协会(CEEAA)认证的中国大陆工程专业本科学位将得到美国、英国等所有该协议正式成员的承认。截至2023年底,全国共有321所普通高等学校的2 395个专业通过了工程教育专业认证。“学生中心、产出导向、持续改进”解决的是能力培养的规范性问题;然而,是否能够持续激发能力培养的内在动力,尚需在人才培养的时效性、专业性和系统性方面进行探索与实践。

通过了工程教育认证是不是意味着不需要继续进行教学改革?答案是否定的。工程教育认证侧重构建支撑毕业能力的体系,强调以教学过程监测、评价和反馈、持续改进实现培养目标的达成[1]。教学改革是适应新形势、保障高等工程教育高质量输出的重要手段。工程教育认证并不排斥教学改革,更不建议弱化专业特色。尊重工程逻辑、紧扣社会需求、满足学生个性化发展要求的教学改革与工程教育认证相辅相成。如何深化教学改革,使其不至于成为工程教育认证的“额外负担”,是工科专业面临的现实问题。

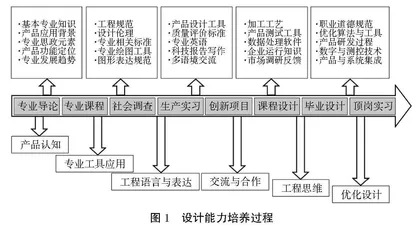

设计能力是工程能力的重要组分。不同的工科专业面向的产品对象不同,设计能力的具体表现有所差异。同一个专业可能涉及多个产品对象,且各具特点。以能源与动力工程专业为例,其涵盖了能源转化、能源利用和动力系统,且被划分为特色鲜明的模块方向,如动力机械、流体机械、热能工程和制冷与空调工程等。该专业关注以流体为介质、发挥特定功能的能源装备的设计,也强调设计对象在所属系统中发挥的功能,所以集机械、流体、控制和材料等交叉学科知识为一体。当前,能源开发利用与环境保护是全世界关注的焦点,因此该专业的人才培养具有鲜明的时代特征。我国能源与动力工程专业的工程教育认证工作较其他工科专业起步晚,但该专业在其发展历程中一贯注重设计能力的培养,且构建了系统的支撑体系;只要加强过程性评价,并明确培养目标、毕业能力与各支撑环节之间的逻辑关系,就能够满足工程教育认证的要求。

设计是工程装备研发与制造的基础。设计过程中的构思、表达、分析、优化和验证等环节无不体现工程的魅力和对逻辑思维能力的考验。设计能力的培养需要完备的支撑体系,且与科学合理的教学方法密不可分。国外工程教育较为先进的高校如麻省理工学院、普渡大学等,均强调要培养具有STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)素养的人才。在这种教育理念指引下,学生在解决复杂工程问题的过程中需要综合运用科学、技术、工程和数学4个方面的知识,而设计能力的培养被贯穿其间[2]。2016年,我国香港对当地的高等工程教育进行了反思,发现普遍存在的问题是学生的书面表达能力强,但产品设计与解决实际问题的技能较弱,认为必须更加重视培养学生的动手能力和解决问题的能力。

无论是工程教育本科专业国际互认协议,还是欧洲工程教育项目的跨国许可与认证,均将设计能力的培养置于首要位置,这是基于工程的本质对工程教育进行引导,因此具有重要的现实意义。我国的高等工程教育既参照工程教育认证的规范性要求,也要结合我国的国情开展相应的教学改革。设计能力培养是教学改革的关注点之一,也迎合了时代发展之需。本文聚焦工程教育认证背景下的设计能力培养,从规范性、大工程格局、设计与工程的衔接、责任意识和从产品到系统的延伸5个方面强化设计能力培养,并阐释设计能力培养的时代意义。进而,结合我国工科专业自身的特点,提出建议,为工科专业建设提供借鉴。

一 强化设计能力培养的规范性

我国工科专业的发展与产业技术进步的历程高度契合,也符合我国工程教育的发展规律。近年来,我国高校重视培养过程规范性的程度不断加深,这一点由能力培养的细化及不断完善的支撑体系所印证。通过有效的人才培养实践,为各个产业领域输送了高质量的专业人才。从培养方案中各个具体环节的落实来看,不同的专业根据自身特色和学生的个性化发展需求,修订了实践实习、毕业设计、创新训练等环节的实施细则,明确了对毕业要求中知识、技能和素养的支撑,并从不同的角度支撑了设计能力的培养。对照工程教育认证标准,我国工科专业的设计能力培养尚存在以下3个方面的差距:

①形成性评价不完善。例如设计类课程的部分命题与课程目标的关联不明确,试卷分析无法反映具体知识点的掌握情况,支撑课程目标达成的元素缺失。②支撑设计能力培养的课程设置欠合理。例如课程之间的逻辑性较差,对设计能力培养的支撑较为分散,部分课程的内容呈现“理工不分”的特点。③非技术能力的培养缺少明确的教学环节支撑。例如职业规范、团队意识、终身学习等的培养无从追溯,其对综合能力培养的支撑作用未引起足够的重视。

工程教育认证的目标不是证明而是改进。在以往的教学过程中,注重设计类课程的考评结果,而针对教学过程监控、分析与改进所开展的有效工作较少。为了全面掌握设计能力培养目标的达成情况,需专门对设计类课程的教学过程进行监控,从出勤率、练习、师生互动、评教和评学等各个角度,对教学效果进行综合评价,深入分析影响能力培养的因素,并形成改进方案。为了提高课程评价的可操作性,有的专业还专门开发了数据处理与分析程序,任课教师通过网络平台可进行课程评价的数据输入、校核、分析、图形表达与输出,课程负责人和专业负责人有权限在网络平台查看课程评价结果,详细了解课程教学过程,分析各个培养环节的教学效果,制订改进方案。

社会需求是工程教育认证标准制订和教学改革的依据,而科学合理、具有时效性的培养方案则是人才培养适应社会需求的直接体现。培养方案修订是工程教育认证的要求,也是专业建设的需要。培养方案是人才培养的纲领性文件,其修订应充分征集高校、用人单位、实践基地、校友和家长等不同群体的意见。对这些意见进行分析、归类、确认后,提交培养方案修订小组进行讨论和最终确定。对于同一专业存在若干模块方向的情况,需要各模块的能力培养标准与国际标准实质等效。仍以能源与动力工程专业为例,其涵盖动力机械、流体机械、热能工程和制冷与空调工程等模块,需要为每个模块设置原理与设计综合课程,并辅以相应的课程设计和实践环节,确保每个模块在产品设计、技术开发和系统运维三个方面均满足毕业要求。

与国外相比,国内工科专业要求修读的人文社科类和交叉学科类课程的学分相对较少。国外强调学生的人文情怀与素质的培养,侧重培养学生的理性分析、独立批判与解决复杂问题的能力。在这一点上,我国的工程教育存在改进的空间。只有将设计能力与非技术能力有机结合,才能保证能力培养支撑体系的完整性。在优化专业基础课程、设计课程、课程设计和实践实习等环节的基础上,将非技术能力的培养融入教学环节,在专业基础课程和专业课程中均设置基于案例(Case)或问题(Problem)的教学环节[3]。同时,在课程设计和毕业设计中,除对设计能力进行系统训练外,需要补充非技术能力培养要素,确保达成毕业要求中的非技术能力培养目标。

二 从大工程格局视角审视设计能力培养

工程之所以能够吸引学习的兴趣,在很大程度上取决于其时效性。当前,以智能制造为主导的第四次工业革命已经在工业生产中占据重要地位,人工智能、数字化、物联网等技术与制造业的结合已成为产业结构改革的重要方向。从工程教育来看,这些前沿技术已经渗透至卓越工程师教育培养计划2.0专业、产教融合课程、微专业等具有导向性的教学改革实践中[4]。从近几年的工程实践来看,工程对先进技术的反应要先于高校。例如,对中央空调水系统中的水泵运行进行实时监测、采用机器学习方法对风机故障进行预判、基于大数据对化工流程进行节能改造等,均发挥了先进技术的优势。工程教育必须对技术进步做出响应,不能对新的技术视而不见。微专业是近年来实施的一种进阶式人才培养方案。微专业的引入为学生提供了拓宽专业领域的平台,更为专业交叉和个性化培养提供了有效工具。

无论从产品的功能发挥还是产品应用的社会意义出发,均应将产品设计能力的培养置于大工程格局中进行规划。结合设计对象面向的用户、市场、运行环境等,设计者需要清晰地认识设计的意义和设计伦理。从设计能力培养的角度,教学案例不仅要解释工程问题的解决思路与过程,也要说明问题的来龙去脉,尤其是问题的悬而不决或解决不彻底对社会的影响,这样才能使学生客观地认识工程并不断增强工程意识。以潮流能水轮机的设计为例,需要引导学生认识设计对象在5个方面的社会价值:①合理开发清洁能源有助于调整我国的能源结构;②结构合理的水轮机的特点是能量损失小、运行稳定、维护成本低,相当于增加了收益;③水轮机的规模化生产将带动发电机、轴承、密封等产业的发展,有助于增加就业;④水轮机的设计水平是一个国家制造业发展水平的重要体现;⑤潮流能水轮机是国际新能源利用领域关注的热点对象,其对于促进国际交流具有积极作用。这些内容不但可以延伸学生对能源装备的思考,也能够促进非技术能力的培养。