面向新工科建设的仪器类专业数字图像处理课程思政教学案例设计与探索

作者: 祝世平 周富强 高硕 魏新国

摘 要:该文面向新工科建设的“复旦共识”“北京指南”“天大行动”,围绕“新工科建设”和“课程思政育人”两大目标,推进仪器类专业课程思政建设,把思想政治教育贯穿到人才培养体系的全过程,引导学生自尊、自信、自立和自强,强化学生“仪器报国、仪器强国”的使命担当,厚植家国情怀,培养担当民族复兴大任的时代新人。同时探讨结合学校的办学定位、专业特色、人才培养要求,探索课程思政教学与知识教学的有机统一。针对面向仪器类本科生开设的数字图像处理课程,从教学大纲、教案、教材等方面整理补充和仪器仪表行业相关的思政教育元素,设计题材新颖、具有时代特色的仪器类思政教学案例,实现具有“专业知识-思政育人-空天报国-敢为人先”特色的课程思政育人目标,进一步落实课程思政“立德树人成效”根本标准的具体化和可操作化。

关键词:新工科;课程思政;仪器类专业;数字图像处理;思政教学案例设计

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)S2-0039-05

Abstract: This article focuses on the "Fudan Consensus", "Beijing Guidelines", and "Tianda Action" for the construction of New Engineering, and revolves around the two major goals of "New Engineering Construction" and "Curriculum Ideological and Political Education" to promote the ideological and political construction of instrument related courses. It integrates ideological and political education into the entire process of talent cultivation system, guides students' self-esteem, confidence, self-reliance, and self-improvement, and strengthens their mission of "serving the country with instruments" and strengthening the country with instruments, cultivates a strong sense of patriotism and new generations who take on the responsibility of national rejuvenation. At the same time, it explores the organic unity of ideological and political education and knowledge teaching in the curriculum, combining the university's educational positioning, professional characteristics, and talent cultivation requirements. In response to the Digital Image Processing course for undergraduate students majoring in instruments, we have organized and supplemented ideological and political education elements related to the instrument industry from the aspects of teaching syllabus, lesson plans, textbooks, etc. We have designed innovative and contemporary ideological and political education cases for instruments, achieving the goal of ideological and political education with the characteristics of "professional knowledge, ideological and political education, serving the country in the sky, and daring to be the first", further implement the concretization and operability of the fundamental standard of "cultivating morality and cultivating effectiveness" in the ideological and political education curriculum.

Keywords: new engineering; curriculum ideological and political education; instrument major; Digital Image Processing; case design of ideological and political education

2017年的“复旦共识”[1]和“北京指南”[2],以及2019年的“天大行动”[3],提出了新工科建设的总体思路和建设方针,倡导以服务国家重大需求为己任,突破核心关键技术,解决“卡脖子”等关键问题,迫切需要培养大批面向新工科的创新型工程科技人才。当前国家统筹推进“双一流”建设,为加快建设和发展新工科奠定了良好基础。

全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中[4],同时传承北航“空天报国、敢为人先”的红色基因和价值追求,紧密围绕国家和社会发展需求,结合学科专业定位和特色,需要将思政育人贯穿到本科教育的各个环节[5],起到和专业教育相互补充、互相促进的作用,将成为今后本科生课程建设和本科生培养全过程中一个非常重要的环节,已经得到了广泛的重视并提出了许多改进和提高的建设举措[6-8]。

通过课程思政建设的有效贯彻执行,使同学们着眼于国际学术前沿和国家重大需求,致力于解决理论与实际问题,尤其是破解“卡脖子”“卡脑子”等核心关键问题,使同学们善于学习新知识、新技术、新理论,努力成为具有高水平创新能力的卓越人才。

一 数字图像处理课程思政改革总体路线设计

面向北京航空航天大学国家级一流本科专业“测控技术与仪器”培养计划中的核心专业课——数字图像处理(以下简称“本课程”)的课程思政建设,本文主要在思政教学案例的设计上进行了探索[9-10]。本课程的课程思政教学整体设计从以下三个方面考虑。

第一,探讨本课程在思政改革中的优势,在互联网上收集整理与课程思政相关的各种图像、视频等相关资源,以及与课程思政相关的各种教学案例。

第二,从教学管理、教师自身、教学方法等方面探讨思政元素与课程内容融入的有效路径。

第三,结合思政教育,改进教学方法。根据本课程的特点,将思政元素贯穿到绝大部分章节中,但每次体现思政元素的语言时间不占用过多的时间,涉及思政元素内容可放在PPT课件中。

二 面向仪器类专业数字图像处理课程思政案例设计

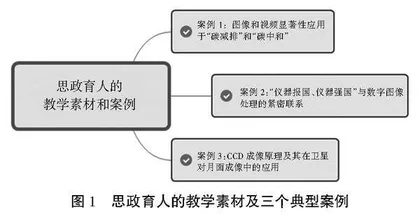

如图1所示,本文列举出三个面向仪器类专业数字图像处理课程思政案例的设计思路和具体内容。包括图像和视频显著性应用于“碳减排”和“碳中和”及“仪器报国、仪器强国”与数字图像处理的紧密联系、CCD成像原理及其在卫星对月面成像中的应用三个典型案例。

(一) 图像和视频显著性应用于“碳减排”和“碳中和”

如图2所示, 结合任课教师的研究方向和课题,讲解图像显著性和视频显著性的基础理论和最新的基于深度学习的检测算法,使同学们了解到虽然图像和视频的数据量巨大,但是可以通过显著性检测提取到其中的关键物体或者区域,从而减少计算数据量。

进而拓展讲解到在人工智能科学研究中,同样需要抓住问题的主要矛盾,减少算力的耗费,为“碳减排”“碳中和”作出自己力所能及的贡献。

(二) “仪器报国、仪器强国”与数字图像处理的紧密联系

1 本案例教学目标

通过“仪器报国、仪器强国”与数字图像处理的紧密联系,串联起所讲授的各个知识点,使同学们了解所学的各个知识点在科学仪器中的用途。

如图3所示,面向仪器类专业的数字图像处理课程思政改革,将课程思政与仪器仪表行业在科技发展中的重要作用与重大贡献紧密结合起来,彰显了“仪器报国、仪器强国”与数字图像处理的紧密联系。

2 本案例的教学意义

本案例的意义在于通过“仪器报国、仪器强国”与数字图像处理的紧密联系,串联起所讲授的各个知识点,使同学们了解所学的各个知识点在科学仪器中的用途。通过科学仪器中所涉及的数字图像处理的知识和应用,来改进和完善教学方法与教学设计,同时也使同学们更加热爱本专业的科研工作,增加对本专业的认可度。

3 本案例的教学方法

本案例所对应的知识点包括数字图像处理基础、灰度变换与空间滤波、频率域滤波、图像复原与重建、图像分割、表示与描述和目标识别。

在第一讲“绪论”中,首先讲授数字图像处理的基本概念、基础知识、基本原理,介绍数字图像处理技术在现代科学仪器中的广泛应用案例,这样使同学们通过这些生动的案例对科学仪器及其重要作用产生浓厚的兴趣,进而对本课程产生浓厚的学习兴趣和学习积极性。

4 本案例的创新点

创新点在于课程每年都紧跟科学仪器与数字图像处理的最新研究和技术发展现状,不断及时更新讲义和课件,例如每年都将最新的诺贝尔奖中所涉及的科学仪器中的原理分享给同学们,使同学们站在科学的最高峰,了解科学仪器对于科学研究、生产建设、经济民生的重要性,这样增强了讲课内容的时效性,也增加了讲课内容的实用性,使同学们对于所学习到的知识能够联想到其实际的用途,对于知识的灵活运用能力也得到了大幅提高。

5 本案例的教学设计

1)首先介绍什么是数字图像处理,并给出基本概念的铺垫:①电磁波谱及其视觉波段;②成像机器的定义及其成像机理;③数字图像处理涉及很宽泛的各种各样的应用领域。

2)重点介绍医学图像处理的原理及其所包含的2项诺贝尔奖的基础前沿成果:首先在课堂上详细介绍20世纪70年代发明的计算机轴向断层术(CT)的成像原理,同时引出CT的工作原理所依赖的2项诺贝尔奖:亨斯菲尔德因CT断层摄影术获得了1979年的诺贝尔医学奖,伦琴因发现X射线获得了1901年的诺贝尔物理学奖,使同学们了解到高端科学仪器所依赖的是前人最基础前沿的研究成果及2项伟大的发明。

3)给出基于CT的医学图像处理的实例,首先展示头部CT的一幅图像。通过这些图像处理的实例,可以开拓思路,拓宽知识面和应用范围,给同学们以更多的启发。