粤港澳大湾区理工科优势大学人文通识教育发展现状

作者: 杨莉

摘 要:越来越多的理工科优势高校对人文通识教育在育人与学校长远发展中的重要地位给与高度重视。粤港澳大湾区四所理工科优势大学的通识教育体系都具有重人文教育、课程体系完整、内容形式多样的共同点,同时在突出各自历史、学科与地理优势和兼顾国际化与本土化上显示出不同的特色。

关键词:粤港澳大湾区;理工科优势高校;通识教育;人文通识教育;课程体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0001-05

Abstract: The humanity education plays an increasing important role in the general education in colleges and universities today. The humanity courses (general education) of the four universities of science and technology in the Greater Bay Area share some common features in goals and curriculum design, and also show differences due to their respective unique history and academic strength. This is a good case to examine the role of humanity general education which many humanity studies are facing today.

Keywords: the Greater Bay Area; university of science and technology; generaleducation; humanity education; Curriculum system

粤港澳大湾区在高等教育上的合作与融合是《推进粤港澳大湾区高等教育合作发展规划》(2020年12月)背景下时代对大湾区高校工作者提出的发展新思路与使命。通识教育作为本科教育的基础,反映了不同学校的特色与发展定位,而人文通识教育更是价值观教育与文化认同构建的体现。本文选取大湾区具有代表性的四所理工科优势大学——香港科技大学、澳门科技大学、华南理工大学与南方科技大学,梳理四所高校人文通识教育发展的理念与现状,讨论大湾区理工科优势大学未来人文通识教育的发展方向。文中四所高校通识课程的信息主要来自四所高校的官方网站,信息采集截止日期为2021年9月1日。

一所高校的人文通识教育是衡量学校水准的重要指标。理工科优势大学要重视人文通识教育是当今科学既高度分化又高度综合、自然科学与人文社会科学相互交融的态势下形成的共识。在理工科占主导地位的高校讨论文科的学科自觉和定位,回应文科边缘化的问题、主动求新图变更具有特殊的意义。香港科技大学、澳门科技大学、华南理工大学和南方科技大学分别代表了香港、澳门、广州和深圳四地不同特色的理工科优势学校,在文化、地理和师资流动上有紧密的联系,在教育体制上却有中西的分别。综合比较与考察四所学校的人文通识教育,对于促进粤港澳高校交流与融合,推动传统文科更新升级,更好地支撑引领理工科的发展和创新型人才的培养具有重要战略意义。

一、湾区四所理工科优势大学通识教育现状

本研究选取的大湾区四所理工科优势高校都是2020年泰晤士亚洲大学排名前100名的高校。四所学校在历史、体制与发展定位上各具特色,所以在样本选择上这四所学校既能代表大湾区理工科见长的高水平大学的水准,也能反映大湾区内不同地区与教育体制下高校通识教育的多样性。在讨论人文通识教育之前,先看一下四所学校通识课程系统的概况。

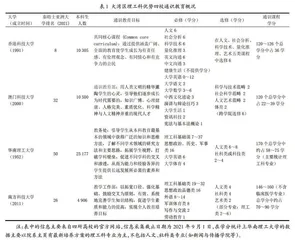

表1“大湾区理工科优势四校通识教育概况”中的信息主要来自四所高校的官方网站。内地两所高校有一些全校必修课(如思想政治与历史类公共基础课程、军训等),虽然不完全符合主流所认知的通识教育范畴,但亦有通识教育性质,也列入表1的课程统计中。在讨论人文通识教育之前,先逐一简单介绍一下四所高校通识课程体系概况。

(一)香港科技大学

香港科技大学(简称“港科大”)的通识教育课程称为“核心课程项目”(Common Core Program),在学校成立之初就参照美国高校通识课程体系设计了通识课程,起步早,框架成熟,中西兼备。本科生毕业需修习的120~126个学分中超过四分之一的学分来自通识核心课程。核心课程的教育目标是使学生具有平衡的知识结构、独立思考的能力、对社会热点与艺术的洞察力、良好的表达沟通能力与公民意识。通识课程有8个学科方向——人文、社会分析、科学科技、计量推理、艺术、中文、英文和健康生活管理——共同满足通识教育目标[1]。

在众多的核心课程中,从人文、社会分析和科学技术3个领域各挑选出3个学分的课程作为“学院特色课程”,为必修课程,是核心中的核心。“学院特色课程”除了在教学的各个环节充分体现该学院与学校本科教育的培养目标与特色外,必须兼具跨学科性,要“超越学科的壁垒”,实现广博教育的意旨。在学科与知识的融会贯通上,港科大尤其重视理工科学习与日常生活和人文思考的结合。比如“科学技术”类的核心课程的教学两个目标之一就是“评价科学发现和技术进步的社会和哲学影响和意义”;“计量推理”类课程的首要目标是“运用数学模型和定量方法来构建、分析、解决日常生活和工作中遇到的问题”。关注社会与日常,关注科学的社会价值,在理工科类课程中鼓励人文思考、立足于现实问题和日常生活——这正是港科大核心课程倡导的全人教育、开拓视野和知行合一的育人宗旨。

港科大的通识课程在管理上的特色是:通识课程由各专业院系教授,但课程结构的策划、审核和反馈等工作都由专门设置的“本科核心教育委员会”管理。教师开课要向核心教育办公室提出申请,课程宣传及开课后的教学反馈、教学质量评估都由这个专门的委员会来负责。核心教育委员会每年评选“卓越核心课程奖”,并向学校提交教学质量报告。

(二)澳门科技大学

澳门科技大学(简称“澳科大”)从2003年开始发展通识教育,是澳门地区第一所开展本科通识教育的高校。澳科大采用“多元化文化下的相融并蓄”与“专业教育与通识教育并重”的设计理念,走小而精的发展路线,突出课程设置和教学方法的实用性和地区适用性[2]。

2000年澳科大建校时只设置了4个学院,资讯科技学院、行政与管理学院、法学院与中医药学院。经过20年的发展,澳科大已成为澳门规模最大的综合型大学。澳科大的通识教育由独立学院“通识教育部”负责。与港科大不同的是,澳科大的通识教育部有自己专门的师资(约50人)教授全校通识课程,而不是由各专业院系来教授,与专业教育分工明确。通识课程分为4大类:大学英语、大学语文、大学数学和通识教育类课程,见表1,除了中英文和数学,其他课程都归在“通识教育”大范畴内。“限制性修读”(选修)的通识教育课程由自然科学与现代技术、人文科学与社会科学及文学艺术与语言三大板块组成,在每个学科板块内要修满一定学分。不同专业的学生所需修习的课程和学分要求都略有不同。

澳科大的基础通识课程重语言和数理逻辑,人文通识课程则中西文化兼顾,强调跨学科与多元。除了通识教育部的全职教师外,澳科大广请名师教授通识课程,如“科学与技术”范畴下的课程科技大师讲座聘请中国科学院院士、中国工程院院士和台湾中央研究院院士或同等级别的领军专家担任,保证通识课程的高质量与多元。澳科大的通识课程还在不断的完善之中。例如,2018—2021年在中英文和大学数学的课程设置上都有一些调整,通识课程体系越来越完备。

(三)华南理工大学

华南理工大学作为广东省历史悠久的理工科优势学校,近年来通识教育发展迅猛。本文所定义的通识课程在华南理工大学本科生教学体系中为“公共基础课”,由必修课程和通识课程两个部分组成。必修课主要包含理工科基础类课程、政治哲学军事历史类课程、大学英语和体育几大类;通识选修课需修习10个学分,设人文、社科和科技三大领域和十五个不同模块的通识课程近240余门。

理工科基础类必修课和通识选修课的修习课程或课程类别不同专业要求不同。例如,2021级计算机系科学与技术的培养方案中,理工科基础类必修课包括工科数学分析、线性代数和解析几何、概率与数理统计、大学物理与实验、C++和工程制图七大类课程;而物理与光电学院的光电专业的理工科公共基础必修课中增加了计算机基础、微积分和数学物理方法,没有工科数学分析,而且C++课程的修习分数也少于计算机系。在“通识课”这个类别里,计算机专业需要在“人文科学、社会科学领域”修8个学分,在“科学技术领域”修2个学分;光电专业在“人文科学领域”修6个学分,在“社会科学领域”修4个学分。这些数据来自学校官网各院系的培养方案。

在管理上,针对通识选修课学校教学指导委员下设置“通识教育课程分委员会”指导全校的人文、社科和科学技术三大领域的通识课程规划、建设、评审和验收。除了投入大量资金进行课程建设以外,特别规定以上三大领域的通识课程任课教师在教改立项和教学评优上有优先权,以切实的政策支持通识课程发展。

(四)南方科技大学

深圳的南方科技大学(简称“南科大”)是一所以理、工和医为主,兼具商科和特色人文社科的新大学(2011年开始招生)。南科大采取入校不分专业、经过一到两年的通识课程学习之后再选专业的1+3或2+2的育人制度,所以通识课程在本科教学体系中尤为重要。与其他三所学校比较来看,南科大通识课程的总学分占比高于其他高校,达到总学分的近一半的比例,约70~90个学分。与高考填志愿时需决定大学学习专业的传统模式相比,通过学习不同学科的基础通识课,学生可以了解不同专业的特点,在选专业时做出更理性的选择。南科大不分专业、通识教育先行的制度也与其他特色制度如书院制、导师制相辅相成,共同服务于拓宽口径、强化基础、鼓励交叉和全人教育的培养原则。

通过对四所学校通识课程体系的简单介绍可以看出四所学校的通识课程体系都是根据自身特点设计的,特点鲜明。港科大与澳科大在总学分和通识课程学分占比上比较接近,但在通识必修课的设置上,港科大的课程体系突显了对人文素养、分析推理能力的重视,澳科大必修课程相对单一,对跨文化沟通能力与数理基础特别重视。

华南理工和南科大在课程体系上与港澳高校不同,都有思想品德类和军事体育训练的课程要求,在育人目标上都明确地把打破学科壁垒、鼓励学科交叉作为通识教育的目的之一。南科大的通识课在总学分中占比相对更高一些,在学分分配上体现出对中英文写作能力的重视。

二、湾区四所理工科优势大学人文通识教育现状

本文所指的“人文通识课程”泛指传统的人文、艺术、语言与社会科学等与人的价值、情感和社会发展相关的文科通识课程。人文通识教育质量是衡量一所高校教育质量的重要指标,世界一流的理工科高校都重视人文通识教育与研究的发展[3-4]。本文所考察的大湾区四所高校在课程设置与发展规划上有很多共性,同时也各具特色。

四所高校在人文通识教育建设上主要有以下3个共同点。

1. 在人文学科与通识教育的布局上,在“强理工”的大环境下人文并不弱

四所高校都是理工科优势学校,但各高校都有具有国际竞争力的特色人文研究,而且各自对人文学科与人文通识教育的发展都有长远的规划。港理工在学科布局上吸取国际一流理工科高校的经验,从1991年建校伊始就成了人文社会科学院,至今为止人文社会科学院有教员142人,占学校师资的20%左右,规模上与优势理工科学院规模相当(如理学院现有教员174人)[5]。港科大社会科学研究的论文引用率在亚洲高校中排名第二(QS大学排名2020年数据)。南科大作为大湾区高校的后起之秀,在人文学科的设计与定位上一开始就打破传统的文史哲分科格局,而是成立具有研究、教学和实践功能的研究中心与工作室,目的是综合跨界性地整合教学研究工作。“小而精”的学术队伍、全覆盖的“一流通识教育”、深度交叉融合的“特色研究”的发展目标已在短时间内初见成效,目前南科大在科幻文学、智能语言、科学伦理、科技考古、教育大数据和文化创新创业产业化等领域的教学与科研中取得了亮眼的成绩。