大类分流模式对大学生专业认同感和班级归属感的影响研究

作者: 李莉 王建军

摘 要:大类分流招生模式在我国从提出至今已有20年的时间,在这个过程中,其利弊逐渐显现。该文研究大类分流招生模式对大学生专业认同感和班级归属感的影响作用,通过构建专业认同与班级归属感的结构方程模型,分大类分流和非大类分流招生模式对样本进行分类比较,结果发现,大类分流招生模式由于提高了大学生专业选择的自主性,从而对其专业认同感有所提升。由于大类分流招生模式让大学生感觉到自己与所选专业更加匹配,因此增加了对所选专业的喜好程度,这又进一步提升了班级归属感。但同时专业匹配感的提升也促进了大学生的个人行为,致使班集体意识下降,从而使得班级归属感降低。综合起来发现,大类分流招生模式使得大学生的班级归属感下降了。基于此,该文最后就高等院校如何改进这一问题给出相关启示。

关键词:大类分流;大学生;专业认同;班级归属;模型构建

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0005-06

Abstract: It has been nearly 20 years since the categorized cultivation mode was put forward in China and in this process, its pros and cons have gradually emerged. This paper studies the effect of the categorized cultivation mode on college students' sense of professional identity and class belonging. By constructing a structural equation model of professional identity and class belonging, the samples are classified and compared between the categorized and non-categorized cultivation samples. The result shows that the categorized cultivation mode improves the autonomy of college students' professional choice, thereby enhancing their professional identity. Because the categorized cultivation mode makes college students feel that they are more compatible with their chosen majors, their preference for the selected majors is increased, which further enhances the sense of class belonging. But at the same time, the improvement of sense of professional matching also promotes the personal behavior of college students, resulting in a decline in the class collective consciousness, which reduces the class's sense of belonging. Taken together, it is found that the categorized cultivation mode makes the college students' sense of class belonging drop. Based on this, the article finally gives relevant enlightenment on how to improve this issue in colleges.

Keywords: categorized cultivation mode; college students; professional identity; class belonging; model building

“大类招生、专业分流”是2001年自北京大学探索“元培计划”以来我国高等教育改革和深入发展的重要人才培养新模式。经过20年的发展,大类分流模式已经成为我国众多高等院校大学生专业确定的主要模式[1]。在大类招生模式下,大学新生的招生录取不再按照特定的专业或者专业方向进行录取,而是按照一级学科或某个学科甚至系(学院)为类别进行录取,新生一般会经过1~2年的基础培养,再根据自身兴趣,结合自己对专业的了解,在双向选择的原则下,经过专业统筹安排进行专业分流[2]。大类分流招生原本是为了避免专业教育模式中盲目性志愿填报带来的问题,拟通过基础培养,提高新生对于各专业的认知,进而促进其更理性地选择大学所学专业,因此有助于大学推进因材施教、平衡冷热专业并按需培养人才[3-4]。但在实践中,学者们逐渐发现,随着大类分流模式在各大高校的推广,其问题也逐渐呈现出来,典型的有课程体系和教学内容的整合力度不够、专业结构的优化调整工作滞后和专业分流干扰因素多等问题[5-6],而在这当中,尤其突出的是专业冷热程度分化加剧[1]。原本大学推行大类分流招生模式是为了平衡冷热专业,但这是基于学生经过1~2年的基础学习能够比较自主地选择专业,但在实际中发现,仍有相当大一部分比例的学生在专业选择上受家长、学姐学长和老师的影响严重,对热门专业过分追逐,产生羊群效应,导致原来热门的专业更加热门,冷门专业直接面临招生数量缩减甚至被淘汰的境地。教育部公布的《2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》显示,全国高校共有416个专业被撤销,撤销数量比2014年增加了5.2倍。如此多的专业被淘汰,虽然在一方面体现出我国高校专业调整力度的增加,但另一方面也有可能导致大学专业特色的趋同化,毕竟在大类分流的专业选择上,家长、学姐学长和老师在建议时所考虑的因素中,市场的真正需求并不一定是最主要因素。

除此之外,越来越多的研究和实践显示,大类分流招生对于高校的影响不仅仅是培养模式的改变,还涉及到其他诸如学生管理和教务管理等多方面,是对高校整个生态系统的影响[7-9]。近些年,一些高校由于配套的学生管理机制改革比较缓慢,新生专业大类分流之后还依据大类分流之前的宿舍和学号编排结果进行管理,导致新生进入新专业后不能与新同学一起进行频繁而有效的沟通,这很有可能导致新生班级的集体意识日趋薄弱,班级归属感较差。然而,任何新的体制在改革初期总是会在不断试错与改进过程中逐渐走向成熟,大类分流招生亦如此。大类分流招生模式的最大益处在于给予学生对专业更多机会的认知和选择,尽管一些学生的专业选择受外界因素影响较大,但对于另一部分学生来说,由于自主性提高[10],专业的选择更加符合其自身的意愿,这也可能会在一定程度上提高学生的专业认同感。基于以上分析,本文拟通过构建专业认同与班级归属感的影响作用模型,对比分析大类分流前后学生的专业认同和班级归属感,研究大类分流对于学生专业认同和班级归属感的影响作用,并分析其中的原因,据此为完善大类分流招生模式的实施提供相关启示。

一、模型构建

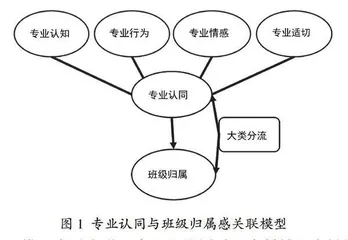

目前国内外学者对专业认同并没有形成一个统一的定义,例如Markstrom-Adams等[11]对于专业认同的定义比较偏向职业认同,认为专业认同是个体在职业领域获得的自己和社会的承诺,Henning[12]则认为专业认同是个体在现实中内心对该专业所感受的一致和平衡的程度。同以上观点类似,安芹和贾晓明[13]同样认为专业认同感贯穿于一个人的整个职业生涯。但总体上看,以上几个研究由于研究对象比较特殊,整体对专业认同的定义比较适用于职业长期生涯规划,单就大学生校内学习和管理而言,该定义的指导意义并不强。相反,林诚彦等[14]认为专业认同是大学生对所学专业和研究领域的一种认可行为,对自己已经成为或者将会成为这一行业成员身份持肯定态度;秦攀博[15]则进一步指出,专业认同还包含了对专业产生的情感上的接受和认可,是一种情感、态度乃至认识的移入过程。基于此定义,学者们指出,大学生对专业认同感的产生会影响到大学生校内的各种行为和心理,包括对学习的投入、学校认同和归属感及择业焦虑感等[16-17]。综合以上分析不难发现,尽管国内外对专业认同感及其影响的研究已经很多,但就大类分流招生模式下的变化却并不多见,与此同时,有关于专业认同与班级归属感影响关系的研究还比较缺乏,而这对于理解大类分流招生模式对高校学生校内管理的影响作用非常重要。基于此,本文构建了如图1所示的概念模型,据此分析大类分流对大学生专业认同和班级归属感的影响作用。

模型中对大学生专业的认同采用秦攀博[15]编制的大学专业认同测量框架,分别从专业认知、专业情感、专业行为和专业适切四个维度进行测量,共包含23个题项,经实践检验,该框架对大学生专业认同的测量具有较高信度[15、18]。模型的构建主要是为了验证这三方面的假设:

(1)由于提高了大学生的专业选择自主性,大类分流招生模式显著提高了大学生的专业认同感;

(2)大学生专业认同感的提高将促进大学生班级归属感的提高;

(3)大类分流招生模式使得大学生的班集体意识下降,致使班级归属感下降。

目前关于大学生归属感的研究大多集中在较为广泛的大学生学校或者校园归属感研究[19-22]。有关于学校归属感的测量研究最早始于20世纪90年代Goodnow编制的PSSM(Psychological Sense of School Membership,学校归属感量表)[23],该量表凭借其良好的信效度被广泛修订与传播。Goodnow将学校归属感定义为在学校的社会环境中,学生感受到被他人接受、尊重、包容与支持的程度。该量表共包括18个项目。为了提高该量表的适用性,许多学者在此基础上分别进行了拓展和修订,典型的如刘沛兵等[20]编制的适应我国情况的五维度大学生学校归属感量表,分别从同伴支持、个人地位认可、学校环境、学校融入及教师行为测量大学生的学校归属感。目前有关于大学生班级归属感的测量研究大多数是在学校归属感量表基础之上进行调整[24-25]。由于总体上学生在班级的活动相对于学校要少很多,涉及的心理测量内容也比较少,因此研究人员在设计班级归属感量表时会参照量表结构较为简单的学校归属感量进行调整,因此本研究在班级归属感量表的选取上参照Willms[26]编制的学校归属感量表进行调整,共包含8个选项,结果见表1,其中选项1—6主要测量自己被班级同学接纳的程度,选项7—8主要用来测量学生对班级生活的喜爱程度。选项2,3,5采用正向态度量表进行测量,而其他选项采取负向态度量表进行测量。

二、研究设计

为了获取上述研究提出的3个研究假设所需的基础数据,本文设计并组织了一次问卷调查。问卷共分为3个部分,第一部分涉及4个问题,用来筛查受访者是否是在校大学生,是否已经经历或者即将要经历大类分流和专业选取的自主性。第二部分共涉及2个问题,分别对受访者的专业认同和班级归属感进行调查,第三部分共涉及3个问题,分别对受访者的年级、性别和专业进行调查。

本次调查在北京地区的一所高等院校进行。该大学共有近万名本科生,自2018年开始在部分学院试点大类分流招生模式,2019年开始全面实施大类分流招生,目前在校的本科大学生既有未经历大类分流招收的学生也有经历大类分流招收的学生,因此在样本类型上符合本课题的需要。

三、研究结果

(一)描述性统计结果

本次调查共发放了778份问卷,经过人工筛查,共筛查出414份有效调查问卷,有效率为53.21%。问卷的信度和效度检验结果见表2,所有主要变量的Cronbach's alpha系数均大于0.8,说明变量的信度可以接受,所有变量的KMO值均大于0.7,巴特利特球形度检验显著性水平小于0.05,说明问卷的结构效度较好。