环境学概论国家级一流本科课程建设与实践

作者: 林媚珍 屈元兵 吴卓 陈小梅 林淑玲

摘 要:课程是实现人才培养目标的主要载体,课程质量直接决定着人才培养的质量。在当前国家一流课程、课程思政等新的人才培养环境和要求下,开展课程的教育教学改革研究非常必要。该文从课程教学理念、教学内容的更新与融合、教学手段方法的创新和教学考评方式的改变等方面,介绍广州大学环境学概论国家级线下一流课程的建设经验与举措,对于当前“双万计划”背景下的地理学相关专业开展高水平课程建设具有一定的指导意义。

关键词:环境学概论;一流课程;课程改革;实践;课程建设

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0030-04

Abstract: Curriculum is the main way to realize the goal of talents training, and the quality of curriculum directly determines the quality of talents training. Under the current national first-class course, ideological and political education in the curriculum and other new talents training requirements, it is very necessary to carry out curriculum education and teaching reform research. This paper introduces the construction experience and measures of the national-level offline first-class course of "Introduction to Environmental Science" of Guangzhou University. We discuss the effectiveness of curriculum construction from the aspects of teaching philosophy, updating and integration of teaching content, innovation of teaching methods, and changes in teaching assessment methods. It has certain guiding significance for the construction of high-level curriculum in geography-related majors under the "Double Ten Thousand Plan".

Keywords: Introduction to Environmental Science; first-class course; curriculum reform; practice; construction of curriculum

教育质量的根本落脚点在于课程。课程是人才培养的核心要素,是教育的微观问题,解决的却是战略大问题,学生从大学里受益的最直接、最核心、最显效的是课程,它是大学与社会进步、科技发展相互沟通的桥梁,更关系到学生的个人发展[1-2]。

广州大学环境学概论课程自1978年以来均有开设,是地理学相关专业二年级学生开设的必修课和主干课,是作为国家一流专业人文地理与城乡规划开设的主干课程。广州大学环境学概论于2020年被认定为首批国家级线下一流本科课程。

一、环境学概论传统课堂教学存在的困境

环境学概论作为对大学生进行环境素质教育的重要环节,将通过人类的生存环境、资源短缺、环境问题的产生与发展、环境污染及其防治、生态破坏、全球环境问题、可持续发展战略、环境法治、环境管理及环境伦理观等共10章内容的讲授,提高学生保护地球环境的责任感,树立正确的生态文明观,成为具有保护和改善环境、参与可持续发展实践能力强的新时代大学生。

但是传统的环境学概论课堂教学依然存在着以下问题。

(1)多学科知识交叉融合差:课程内容涉及地理、环境和法律等多学科知识,融自然科学和社会科学为一体,多学科知识交叉难以融合。

(2)学生自主学习积极性不高:传统的以单一的闭卷笔试为主的终结性课程考核方式,使学生相对被动地学习,学生的主体地位、学习的主动性没有充分调动。

(3)学生个性化需求得不到满足:教学手段、教学方式方法单一、学习平台缺乏,不能满足学生个性化需求。

二、环境学概论一流课程建设的理念

为了解决痛点问题,我们在线下一流课程的建设中注重“三性一体”(融合性—多学科知识交叉融合、时效性—教学内容重构更新、发展性—学生能力发展)教学,有效达成“三维一体”(知识、能力、价值观)目标。

(一)“三位一体”导向观,即问题导向、目标导向、效果导向

讲授时以学生切身经历的有关案例提出相关问题,激发学生思考,培养学生的学习兴趣,以实现培养目标,最终收到良好的效果。例如在讲授全球环境问题——气候变化章节时,课程开始时引入暖冬问题的讨论,提出问题:什么是气候变化?是哪些原因导致的气候变化?这些变化又将给我们生活带来哪些影响?在介绍气候变化产生的原因时,引导学生回顾地理学知识,提出是什么导致了气温升高?为什么洪水、暴雨、台风的频率和强度增大?通过问题导学的方法,可以吸引学生注意力,加强主动思考,培养学习兴趣。

(二)“四度融合”课堂观,即课堂教学的广度、难度、深度、高度有机统一

例如在讲授气候变化章节时,从身边的新闻案例中提出问题,从大量案例中总结出目前气候变化表现的主要形式(广度);之后引导学生思考这些气候变化的原因是什么,是什么要素驱动了这些变化,结合地理学的知识背景试着回答这些原因(难度);通过知识的积累过程,逐渐上升到能力的提升过程,与学生互动讨论气候变化的潜在影响(深度);通过这些已经发生的影响,讲述目前全球国际组织和中国在应对气候变化方面做出的积极努力和取得的阶段性成效(高度)。即把课堂教学的广度、难度、深度和高度做到有机融合。强调探究性学习和合作学习、强调课程核心能力的培养,提高学习的难度与挑战度。

(三)“学生中心”实施观

以学生为中心组织教学,采用“课堂+项目”研究型教学模式,加强多样化教法相融合,注重对学生进行积极的价值引导和科学伦理教育、注重把最新科研成果和学科前沿渗透到教学中、注重引导学生积极参加课外科研活动,调动学生的主动性和积极性,提高学习的价值引导性和创新性,培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维。

(四)“课程思政”融入观

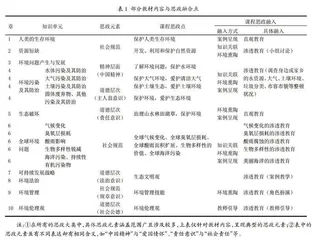

党的十八大以来,习近平总书记在全国教育大会、全国高校思想政治工作会议、全国学校思想政治理论课教师座谈会等会议上发表重要讲话,反复强调要落实立德树人的根本任务,抓好思政课程建设,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[3]。为此,我们坚持立德树人,结合社会发展需求,强调可持续发展、生态文明建设、山水林田湖草等人与自然生命共同体的理念,结合我国环境政策的变化融入思政内容[4](表1)。构建了专业课程与课程思政的深度融合的“课堂+项目”问题驱动式教学模式,实现了教师在教学过程中循序渐进地引入思政元素,学生通过课堂中听—课堂实践概括—课后实践认知三个层次,打造知识传授和价值塑造有机结合,发挥生态环境课程的思政效应,提高学生保护地球环境的责任感,树立正确的生态文明观,具有保护和改善地区生态环境、推动人与自然和谐发展的实践能力,最终实现自然科学课程的育人功能。

三、环境学概论教学创新思路及举措

(一)教学内容的更新与融合:紧跟时事,挖掘案例,体现内容的前沿性与时代性

及时把国内外教改成果、学科最新发展成果以及老师的研究成果融入教学内容,注重“科研反哺教学”。紧跟环境热点问题,应用大量教学案例,如垃圾分类、亚马孙森林大火等事件,师生共同讨论这些热点问题及其反映的基础原理,体现前沿性与时代性。强调教学内容涉及人与自然相协调的广度和深究环境问题影响机理的深度,培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的精神和能力。课程内容涉及地理、环境和法律等多学科知识交叉,融自然科学和社会科学为一体,为此,注重系统阐述当前环境科学的知识体系,帮助学生全方位、多角度地揭示人类与环境相互作用的现象与机理,提高逻辑思维能力。

(二)教学手段、方法的创新:采用“课堂+项目”研究型教学模式,提升学习的高阶性

1. 拓展学习资源,注重媒体技术协同创新

课程教学充分体现学生中心理念,大力推进现代信息技术与教学深度融合。根据教学内容,搜集、制作并整合相关教学、学习的资源,建设了课程智库,包括课件、视频、动画、图片、案例和数据库等,并发布在学院共享网站,满足学生个性化学习的需要。课前:要求学生预习相关教学内容,根据内容在相关网站找寻有关的图片、景观、视频、动画等多媒体素材,提高感性认识。课中:老师结合教学内容,以学生身边发生的新闻案例、视频案例作为引导,展示相关的多媒体素材,提出探究性问题,吸引学生注意力,加强主动思考,使学生能够更好地理解枯燥的理论知识和概念。以经典的案例和身边的新闻开展教学,可以帮助学生建立从“现象-本质”的探索性思维模式,对后续教学内容的学习有非常重要的作用。课后:要求学生完善课堂学习内容的思维导图的制作,浏览课程资源中的网站,利用互联网搜索与课堂学习内容相关的新闻并结合本课程内容加以总结,培养学生综合分析问题和解决问题的能力。

通过学习资源(数据库、电子图书网页、多媒体资料)—学习终端(手机、平板、笔记本电脑、台式电脑)—媒体手段(手机录课、在线调查、投屏分享、问卷星)—网络平台(学习通、SPOC中国大学MOOC(慕课)、国家精品课程在线学习平台)等媒体技术协同创新,打造“六维度”:①参与度。学生的全员参与全程参与和有效参与;②亲和度。师生之间愉快的情感沟通与智慧交流;③自由度。在学习方式上由学生个性选择;④整合度。整体把握学生知识体系;⑤练习度。学生在课堂上动脑、动手、动口的程度;⑥延展度。在知识整合的基础上向广度和深度延展,从课堂教学向社会生活延伸的创新课堂,使学生知识内化与能力得以提升。

2. 创新方式方法,加强多样化教法相融合

采用“课堂+项目”研究型教学模式,注重多种教学方法相融合,体现先进性与互动性[5]。①案例教学。通过翻转课堂,采用案例教学,积极引导学生进行探究式与个性化学习。②小组讨论。对具有高阶性、创新性和挑战度的问题开展讨论,每组选一位同学表达观点,其他小组点评。③合作学习。对有一定难度要求、需要进行系统思维的复杂问题,在合作学习的基础上形成认识。④主题演讲。对一些重点、热点问题,由学生自愿组成小组,1至2人协同演讲,完成专题汇报。⑤项目探索。对一些具有探究性的问题,依托教师的科研项目和各类国家级、省级、校级和院级等学生的科研立项和学科竞赛活动,采用“课堂+项目”研究型教学模式,让学生以小组为活动单元,围绕“人类活动与自然地理环境关系”提出研究问题,自主查阅资料,设计研究方案,开展实地调查、样品采集和数据分析,撰写研究论文。据此提高学生实践动手能力,促进学生刻苦学习,培养学生奋斗精神并激发学生的学习兴趣,提高学习的高阶性。⑥智慧课堂。利用雨课堂等现代化教学手段增强学生参与度,提高学习兴趣。