学生有效综合能力评价构建研究

作者: 袁怡佳 邵凌翾 陆佳亮 夏萌 吉宏俊 高晓楠

摘 要:评价体系是教育教学的中心环节,是提高教学质量和人才培养质量的重点工作。上海交通大学巴黎卓越工程师学院借鉴法国工程师学校的教育培养模式,在基础通识阶段采用持续性考核制度。加强学生综合能力评价是我国高等教育改革的发展趋势。该文将阐述学院如何在口试中构建学生有效综合能力的评价,并调研探讨学生对其实施的体会感想,为我国高等教育教学中如何健全学生综合能力的有效评价提供启示和借鉴。

关键词:有效综合能力评价;口试;法国工程师教育;基础通识阶段;评价体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0082-04

Abstract: Assessment system is one of the cores of education. SJTU Paris Elite Institute of Technology(SPEIT) draws on the experience of French engineering schools and adopts continuous assessment system in the basic general stage. Enhancement of the evaluation of students' comprehensive ability accords with development trend in our country. The paper describes how the institute carries out the effective evaluation of comprehensive ability and discusses the feelings of students, which can serve as an inspiration and a reference for the effective evaluation of comprehensive ability in our higher education.

Keywords: effective evaluation of comprehensive ability; oral test; French engineering education; basic general stage; evaluation system

上海交通大学巴黎卓越工程师学院(以下简称中法学院)吸收法国高等工程师学校的教育理念,致力于培养符合当代社会发展需求、具备精良工程师综合技术能力的国际化创新型人才。中法学院借鉴法国工程师学校的“基础通识阶段(3年)+工程师专业阶段(3.5年)”的培养模式,在本科阶段全面贯彻“通专融合”的教学思路。在教学模式上,前三年采用工科通识教育,不分专业,采用“大数学”和“大物理”覆盖数学、物理、化学、计算机科学,以及机械、能源、材料和通信等应用学科外沿、辅以人文管理课程、工程实习实践的通识教育。区别于国内现有专业导向或大平台模式,学院通识教育在坚固学生工科数理基础,培养其学科能力(理解、建模、分析、运算及验算等)的同时,关注学生的工程技术能力(应用知识、自主研究、创新、跨学科、团队协作及交流表达等)的逐步形成和提升。

基于“以学生为中心,以产出为导向和持续改进”的OBE(Outcomes-based Education)教学理念,中法学院基础阶段借鉴法国的预科教育,采用持续性考核制度,打破传统大学教育中“一张纸一支笔两小时”的考试模式。期末考试在课程总分中所占的比例较低,取而代之的是一系列不同形式的考核,如:学生与教师面对面的口试、随堂测试、家庭作业、实验报告以及阶段考试,每项考核均在课程总分中占有一定比例[1],要求学生从开学伊始就保持有规律的学习、复习、回顾、总结和改进,而非考前临时抱佛脚。它不但打破成绩单一化,缺乏横向比较性的现状,确保学生的正常发挥和对其真实水平的衡量,避免评价的偶然性和片面性。也能让教师更加深入实时地了解学生,得以因材施教,及时地调整教学进度等。这一考核模式在学院获得学生广泛的喜爱和认可,帮助学生养成良好的学习习惯、提高学习质量,有效培养学生的应用实践、知识整合、交流协作、创新拓展等各项综合能力[1]。

俗话说,“授之以鱼,不如授之以渔”,基础阶段的数理课程除了“教书”——教授学生相关数理基础知识,更重要的是“育人”——培养良好有效的学习习惯,提高学生的综合能力。中法学院始终秉持这一核心教育理念,要求教师必须注重学生的发展,而非专注于考试。考试是用来检验教学的一种手段,不是教学目的,它应具备评价、导向和激励等功能。传统的终结性评价方式单一地强调学习成果,忽视对于学习过程、学习态度和学习行为等方面的评价,不能完全发挥评价促进学习的功能。教学中的评价将直接反馈学生的具体表现,将“质的记叙”和“价值评判”有机结合,向学生提供自己的学习状况,帮助学生及时调整学习行为,体现学习过程中的点滴成功,从而正确地认识自我,提高自信心[2]。

一、口试考试简介

Colle在法语中原本有胶水或粘合的意思,在工程师基础教育中引申为教师和学生面对面的口试考试形式[3]。每学期,中法学院的学生会有数理各三至四次口试。

口试考试时长一课时(45分钟),参加的学生一般为三名,内容通常有两部分(以下皆以物理、化学口试为例):第一部分为课堂教学部分的理论知识考查;第二部分,教师将会分别给三位学生一道不同的习题,学生需要现场在黑板上进行演算和解答,还要向教师解释其解题思路及过程。如果有同学遇到解题困难,教师将会启发并帮助学生解答题目。根据学生的现场综合表现,老师给予评分,并对学生的学习提出针对性的建议。没有唯一的答案、没有统一的标准、没有死板的应试教育,凭借学生的综合表现来考察学生的学业水平,是对教学质量的一种综合评价,这种评价更准确、更个性化,对学生的能力培养也更客观。

口试考试作为中法学院工程师教育的一个重要特色,它是学生学习情况的一个直观反馈,反映其对近期课堂知识的掌握程度。它也是小班化教学的升华,让教学从一对多变成一对一,师生互相增进了解。一方面,通过学生即时的解答,教师可以考察学生对教学内容的理解把握程度,有效了解其学习情况,从而更好地安排教学。另一方面,学生通过口试,能明晰自己的长处与缺漏,学习教师的解题经验,找出自己在学习中的问题。由此,口试是一种学生和教师的换位,学生在黑板前向教师讲解,从而更清楚地认识自己的学习状况,同时也锻炼学生的表达、逻辑思维等各方面的现场应变能力。

二、综合能力评价在口试考试中的实施情况

除最终得分,口试采用能力培养为导向的等级量表作为综合能力评价。每位学生在口试中有一张综合能力评价的记录表,包含需要培养考查学生的各项学科、工程技术能力、考核评价方式、口试的相关信息及学生的个人信息。鉴于评价的差异性、发展性及激励性,将学生在每一学期中进行的所有口试评价记录在一张表格内,相当于学生的一个“成长档案”,记录其在学习过程中各项能力的发展轨迹。

1. 考核评价能力

中法学院强基固本的数理课程体系,对接国际认证体系,以工程领域综合发展需求为引领,培养新工科学生的综合能力。一方面,设计综合能力评价明细需注意:一是要确立评价的多元性,二是要体现评价的差异性,三是要突出评价的发展性,四是要发挥评价的激励性,五是要保证评价的系统性。另一方面,要仔细斟酌口试中想要考核学生的学习能力,不宜过宽也不宜过细。鉴于评价功能与教育目标之间的一致性及口试时间有限,将根据需要培养学生的综合能力,以及在口试中能展现的能力来确定。

综合上述,口试将考查学生以下能力。

(1)读题审题能力:包括理解题意,引入相关明确的标记及运用有关理论知识(包括概念、定理和定律等)用于解题。

(2)建模分析能力:包括正确地画出有用的示意图,建模及提出相关的假设。

(3)运算求解能力:包括自主解题能力,得出正确的符号及数值结果。

(4)检查验算能力:包括检验结果的量纲及其符号,对于数值结果,与已知数值作比较,知晓一些常规的物理量量级。

通过在口试中针对上述四种能力的即时性评价,不但能及时解决学生的各种实际问题,而且能不断激励学生始终保持浓厚的学习兴趣。综合能力评价在口试中的时效性是在其他考核环节所无法比拟的。教师在第一时间对学生进行评判、引导,这样的评价是及时和有效的。

(5)表达交流能力:包括解题书写,能用合适的专业术语来清晰地解释解题思路,能清楚明确地表达问题。

2. 考核评价方式

评价方式的制定应便于组织实施,符合教学实际情况,具有实践意义。权衡可操作性、教师工作量和学生学术水平等因素,综合能力考核采用等级评价量表,简化评价的操作过程。考虑到不同年级学生的学科水平及对其不同的能力培养要求、命题所涉及的考查能力等,引入空集这一等级,比如不要求本科一年级学生独立的建模分析能力。

3. 考核能力实践

学生在填写完个人信息后,每次在口试前交于教师,由其记录口试相关信息并对各项考查能力进行等级评价,于口试结束后将记录表及时反馈给学生并作简短、针对性的交流。通过记录表,教师与学生都能了解其各个方面在原有水平上的发展情况。

通过在口试中全方位角度地评价学生各个方面的表现,以能力培养为导向,针对学生个性,帮助学生认识到自己的困难和成功,做到因时制宜,因人而异,因材施教。对于困难,教师给予引导和激励;对于成功,教师给予肯定和鼓励。教师适当而富有激励性的评价,无论对于成绩好的学生还是学习有困难的学生都具有正面促进的作用:激发学生的学习热情,树立学习的自信,形成积极、奋发、知难而上的健康心理。让学生得到内在的“驱动”,从而自主调整后续学习,使“考核型学习”转变为“学习型考核”。真正做到评价以学生为主体,以学生的发展为根本。

三、综合能力评价在口试考试中的反馈研究

针对综合能力评价在口试中(物理、化学)实施开展的情况做了一次无记名问卷调查。调查对象为中法学院在读的本科二、三年级学生,收到问卷共计122份。

首先就学生对于加强口试综合能力考核的必要性进行调查。除最终得分,教师还将依据学生的当堂综合表现,对考查的各项能力进行等级评价并填写表格。绝大部分学生(80%)肯定了其必要性,认为考试分数不能作为评价自己的唯一标准。由此可见,综合能力评价是符合学生的主体性需求,也是学生在自身发展中的诉求。学生的成长与发展不是被动的,而是作为独立个体主动的发展[4]。考核是教学过程中一个关键性的环节,需要评价者和被评价者的共同参与与主观认可。通过连续评价、不断反馈,激发学生学习的主观能动性,让学生在受到重视中更好发挥自身发展的主体地位和作用,实现积极主动的持续性发展。

能力考核采用等级评价,对于教师来说更快、更容易给定,对于学生来说压力相对较小。问卷调查了学生对于不同评分机制的可接受情况。基本上所有的学生(96%)容易接受等级评价,相对分数评价,多数学生(57%)更倾向接受等级评价。相对精准和“醒目”的分数,等级制显得更为缓和。不同的评价模式会对评价对象的心理产生不同的影响,进而在行为上也会做出不同的反应[5]。由此在选定评分机制时要充分考虑学生对评价的可接受性。如果评价方式不合适,学生不接受,评价非但达不到教学目的、教育作用,还会对学生的成长带来负面情绪。每一位教师都希望运用恰当的评价,以期产生积极的影响,促进学生的发展[6]。

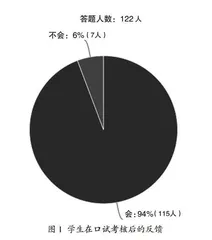

教育目标是所有教育行为的出发点和归宿。基于培养学生学科及工程技术能力的教育目标,教师制定相应的教学活动和评价体系,实现“目标-教学-评价”的一致性。单一固化的结果性考核方式不足以对学生的学习效果进行全方位考核评价[7]。学生不能仅凭一个成绩进行总结和改进,也忽略了学生在学习中的主体地位。由此,需构建过程性的考核机制,将理论考核与实践考核结合起来,全面考查学生的综合能力,引导学生正确认识自己的学习情况和水平,反思学习过程和结果,调整学习策略和心态。“教学-评价”服务于教学目标的实现,需要教学的主体即学生去接受、去执行、去完成。调查显示(图1)多数的学生(90%左右)会查看能力评价表,进而反思和改进,达到综合能力考核的设定目标。