新工科背景下系统安全工程课程建设研究与实践

作者: 金国锋 黄智勇 高敏娜 贾瑛 吕晓猛 沈可可

摘 要:系统安全工程是特种能源技术与工程专业一门重要的骨干课程,是人才培养的重要教学内容。新工科建设背景下,从教学内容、教学方法、教学手段、教学资源、考核评价方式等5个方面分析系统安全工程课程建设的实践过程,分享线上教学的经验和考核评价方式探索的体会,分析案例驱动式、专题研讨式教学方法,以及教学内容、教材及辅导读本、案例素材建设、微课资源建设为重点的教学资源建设在系统安全工程课程建设中的重要性及实践方法。

关键词:新工科背景;系统安全工程;课程建设;教学方法;微课

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0086-04

Abstract: System Safety Engineering is an important backbone course for special energy technology and engineering, and an important teaching content for talent training. Under the background of "new engineering" construction, the practice process of system safety engineering curriculum construction is analyzed from five aspects: teaching content, teaching methods, teaching methods, teaching resources, and assessment methods. This paper shares the experience of online teaching and the exploration of assessment methods, and analyzes the importance and practical methods of teaching resource construction in the course construction of System Safety Engineering, focusing on the construction of case-driven, topic-based discussion teaching methods, teaching content, teaching materials and tutorial books, case material construction, and micro-course resource construction.

Keywords: new engineering background; System Safety Engineering; curriculum construction; teaching method; small class

专业建设、课程建设和教材建设是高等院校培养适应新时代社会经济发展人才的基础,是学校教学基本建设的重要内容,三者层层递进,衔接紧密,是大学内涵发展的重要抓手。其中,课程建设是核心,对上促进专业建设,对下统领教材建设。加强课程建设能够有效保证教学计划落实,教学目标的高质量实现,提高教学水平与人才培养质量。

特种能源技术与工程专业是高等教育兵器类培养具有特种能源安全管理与使用能力的本科学生的专业。特种能源安全管理与使用人才,需要具备安全分析工程师与安全评级决策工程师的资格或能力,一个合格安全管理工作者需要精通安全学基本知识、系统安全分析、系统安全评价、系统安全预测及系统安全决策等方面的知识与技能。安全分析工程师的培养,分为相关基础学科学习、分析方法学习和新工科大背景下相关学科专业安全分析能力培养等。而大学学习阶段的知识获取,是安全工程师整个安全管理技能培养的关键与重要目的。因此,事故致因理论、事故法则等安全基础知识,系统安全分析方法、系统安全评价与预测方法学习是培养安全管理工作者的重要内容。如何在较短的学校学习期间培养一定的兴趣,让学生能获取更多的相关知识,塑造更全面的安全工作能力,是课程改革与建设的关键。

前期学生已经学习了化学反应工程、化学安全工程等相关课程,为课程的开展奠定了良好的理论基础。因此,整合课程内容、设置合理的教学案例是高效实施教学的关键,是课程建设的首要任务。

一、新工科建设与系统安全工程人才培养

2016年新工科概念的提出为工程教育理论与实践探索提供了新视角,即将国际工程教育改革进行中国本土化。新工科教育内涵是:以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化“创新型卓越工程人才”[1]。2017年2月,教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,与会高校共同探讨了新时期工程人才培养新工科建设与发展路径选择等问题,形成了“复旦共识”。2017年4月,教育部在天津大学召开新工科建设研讨会,60多所高校与会代表一致认为新工科建设与教育应致力于以产业需求为导向,注重跨界交叉融合探索建立工科发展新范式,紧跟技术发展,及时更新工程人才知识体系,以学生为中心,根据学生志趣选择,设计教学方法与手段,称之为“天大行动”。2017年6月9日,教育部在北京召开新工科研究与实践专家组成立暨第一次工作会议,全面启动、系统部署新工科建设。30余位来自高校、企业和研究机构的专家深入研讨新工业革命带来的时代新机遇、聚焦国家新需求、谋划工程教育新发展,审议通过《新工科研究与实践项目指南》,提出新工科建设指导意见,被称为“北京指南”。“复旦共识”“天大行动”“北京指南”,构成了我国新工科建设的“三部曲”,推动了我国新工科运动的建设发展[2]。2019年,天津大学发布了新工科“天大方案”、电子科技大学发布了“成电方案”、华南理工大学发布了“新工科F计划”,将新工科建设发展推向深入。但在具体实施中,以新工科为背景,对新工科再深化、再拓展、再突破、再出发,还需要进一步的研究探索与实践[3]。

新工科背景下,随着国家对安全工作的重视,安全工程专业同时面临人才总量不足及质量急需提升的迫切问题,安全工程专业人才培养愈显重要。为实现安全发展、科学发展、创新发展、和谐发展提供人才智力,迫切需要深化安全工程专业人才培养的模式改革,大力推进实施卓越工程师人才培养计划,强化协同培养和育人工作,更好地适应中国信息化时代的要求,更好地服务行业和社会经济发展。

二、新工科背景下系统安全课程建设目标

特种能源技术与工程专业涉及的不安全因素多、危险性大[4],因此对学生的安全理论、安全素养和专业能力等要求较高。以立德树人作为中心环节,从系统安全工程课程性质出发,激发学生民族自豪感和自信心,增强爱国主义情怀,同时培养学生的责任感和使命担当,切实做到全程育人、全方位育人[5]。新工科背景下特种能源技术与工程专业建设要以毕业学生岗位需求为导向,以行业中涉及的专业交叉、融合、共享、创新为主要途径,培养多元化系统安全管理人才。具体而言,就是系统安全工程与机电工程、动力工程和测控工程等相关专业进行交叉融合,培养具有良好个人素质、职业素养、科学素养。系统学习安全基础理论,熟练掌握系统安全分析、系统安全评价、系统安全预测和决策技术,能够从事相关专业领域安全管理工作的高级工程技术创新人才。

系统安全工程是特种能源技术与工程专业核心骨干课程。课程建设需围绕特种能源技术与工程专业培养目标,以新工科建设为统领,在教学内容上增加工程应用案例内容份额,适时引入相关领域最新知识与技术,紧跟学科发展方向,积极探索出一套适用于本课程的有效教学方法与教学手段。

三、课程建设研究与实践

课程建设深入贯彻新工科建设指导思想,紧密围绕专业培养目标,主要涉及教学内容建设、教学方法建设、教学手段建设、教学资源建设和考核评价方法探索5个部分。

(一)教学内容建设

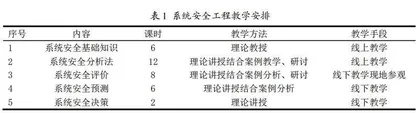

教学内容建设秉持内容服务于目标总原则开展。特种能源技术与工程专业主要培养推进剂等特种含能材料的使用与管理能力,研究重点在含能材料输运、储存和后处理等过程中的安全分析、安全评价、安全预测及安全决策等。与危险化学品安全管理模式相类似,但又具有一定的特殊性。因此,系统贯彻新工科背景下人才培养理念,围绕特种作业过程中的安全管理要素,将安全学及与之相关的物理学、化学、材料学、系统科学和管理学等相关基础知识学习作为课程教学的开篇部分;紧随其后的是系统安全分析部分,包括安全检查表法、预先危险性分析法、故障类型及影响分析方法、事故树分析方法、危险与可操作性分析方法;第三部分进行系统安全评价教学,包括蒙德火灾爆炸性危险指数评价法、模糊综合评价法;第四部分进行系统安全预测教学,包括德尔菲预测法、时间序列预测法、回归分析法和马尔科夫链预测法;最后一部分,开展系统安全决策方法介绍。建议课时分配见表1。

(二)教学方法建设

1. 案例式教学

系统安全工程是一门理论基础课,课程形式相对单一,需要其他课程基础知识的支撑,但在理论架构和知识体系上又呈现独有特征,与其他课程之间缺少深层次的联系,学生学习起来以获取知识、理解方法原理为主,容易陷入重考试、轻能力素质培养的问题。在情感方面,容易陷入迷茫状态,对理论知识的应用价值及如何应用产生疑惑。产生这些问题的原因,一部分是因为学生的学习目的性差,就学习而学习,缺少目标引领;一部分是因为动手实践能力差,知识学习与实践的应用脱节,影响了学生做事的自信心和挑战困难的信心;还有一部分原因是学生缺少整体分析问题、解决问题的训练,学习按部就班,追求标准答案,缺少了挑战性,不能用联系发展的观点来正确看待问题[6]。加强案例的应用,开展案例式教学有助于处理这些问题。一般来说,安全与事故是相对应的,对事故案例进行整理、编辑,将事故的发展过程、直接原因、间接原因、根本原因抽丝剥茧地剥离出来,与安全理论知识体系有机结合,渗透到教学过程中来,能够在对学生产生警示的基础上,启发学生深入思考,有利于教师引导式教学方式和技巧的发挥。开发特种能源技术与工程专业或临近专业、相关领域典型事故案例,系统安全分析原理、分析方法、分析过程等巧妙地结合起来,教师通过案例分析提炼问题,引出相关概念,继而引出相关技术,引导并启发学生主动分析、验证、评价案例,最后对理论学习内容进行总结梳理,获得技术的使用方法,可以很好地增加学生的代入感,不仅可以以案例促进学习,还可以消除学生理论学习的迷茫感,强化了学用结合,锻炼了学生应用系统安全工程知识去研究现实问题、解决现实问题的能力。以案例为载体驱动教学,实效性强,学生积极性高,能极大地激发学生学习兴趣。

2. 研讨式教学

传统教学模式通常是教师在前面讲,学生在下边听,加强互动也多是教师以提问的方式了解学生的学习理解程度。但是,对于系统安全工程课程来说,学生理解课程教学内容不是难事,更多的难点在于学生如何利用所学的知识和方法,分析评价现实案例。针对这一矛盾问题,在系统安全分析部分和系统安全评价部分分别设置了1个分组研讨题目,将学生分成3~4人不等的讨论小组,给学生1周时间,用来查阅资料、组内研讨、形成研究报告。最后,推举1名代表参与班级讨论,各组成绩计入组员的课程考试中。学生在组内讨论时均能积极参与,在一组研讨时也能向其他组提出问题。研讨教学方法不但增加了教学过程中学生的参与度,更增强了学生运用所学知识解决实际能力的培养力度。通过亲历案例应用解决工程实际问题这个过程,学生在获取本门课知识的过程中,同时运用了其他学科、方向、领域的相关知识,知识结构得到了主动成长,拓宽了知识面,同时收获了信心与成就感,得到全面的能力素质提升。

(三)教学手段建设

在“互联网+”时代,采用“线上+线下”混合式教学的方式,依托先进信息化技术开展教育改革已经发展成为高校教育改革的热点话题[7]。自2020春季学期以来,由于突发新冠肺炎疫情,我们也和全国其他学校一样开启了线上教学。为做到“停学不停课”“标准不降低,学习不停顿”,在可供广大教师选择的直播授课、录播授课、慕课授课和研讨授课等教学方式中,根据本课程特点,我们选择了“直播授课+线上课堂研讨”的方式开展教学。教学实践效果表明,该课程教学可融合多种教学手段,将传统教学方式与现代多媒体、网络授课与网络平台研讨相结合,增强知识内容趣味性,引导学生思考问题。通过网络,向学生推荐课程课件、课程视频、电子书、会议论文资源,进行线上提交作业、在线答疑,为学生自主学习提供了便利,帮助了学生进步。在线上合理组织演示内容,文字、公式结合图片、动画、声音,增加了教学内容的生动性与趣味性。学生可以通过录像重播的方式翻看教学直播,增加了教学时间安排上的灵活性。