基于知识深度模型的工科毕业设计培养探索

作者: 郭玉柱 吕建勋 李阳 胡庆雷

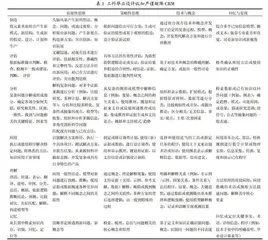

摘 要:从新工科创新人才培养和“两性一度”的要求出发,结合韦伯知识深度模型,对毕业设计承载的综合能力培养进行剖析,分析工科毕业设计中常见问题的深层次原因。结合布鲁姆认知目标分类模型和赫斯认知严谨矩阵,对工科毕业设计培养环节认知层次和思维深度进行梳理,为工科毕业设计教学过程进行定性/定量设计提供参考。重点强调学生自主程度对培养效果的影响,探索以学生为中心突出创新能力培养的工科毕业设计思路。

关键词:工科创新人才培养;毕业设计;以学生为中心;知识深度等级;赫斯认知严谨矩阵

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0097-05

Abstract: Starting from the requirements of "new engineering" innovative talent training and "gender one degree", combined with Weber's knowledge depth model, we analyze the cultivation of comprehensive ability of graduation design. This paper analyzes the deep causes of common problems in engineering graduation design. Combining with Bloom's cognitive goal classification model and Hess's cognitive rigor matrix, we sort out the cognitive level and depth of thinking in the training process of engineering graduation design, providing a reference for the qualitative/quantitative design of engineering graduation design teaching process. This study emphasizes the influence of students' autonomy on the training effect and explores the idea of engineering graduation design that emphasizes the cultivation of innovation ability with students as the center.

Keywords: engineering innovative talent training; graduation design; student-centered; Knowledge depth level; Hess cognitive rigor matrix

我国的经济发展正在进入结构调整、转型升级的时期,需要加快工程科技人才的培养,培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量各类工程技术人才。新工科专业对人才的要求是多方位的,相对于传统的工科人才,未来新兴产业和新经济需要的是实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才,新工科涵盖了以互联网和工业智能为核心,以智能制造、云计算、人工智能和机器人等用于传统工科专业的升级改造。高等教育的目标是为社会培养适应时代需要的人才,完成学生从学校到社会的转变。因此是否满足社会对人才的需求是大学生培养的核心指标。研究型本科人才培养旨在促进学科发展,其发展遵循学科深化和学科分化的基本规律,重在认识世界,发现科学规律;应用型本科人才培养旨在促进行业领域发展,行业领域的交叉融合,重在将科学原理转化为工程设计或规划决策[1]。因此本科毕业设计应能体现自然和人类发展品质等社会需求,以学生为中心,注重学生认知意外的外延性能力培养[2]。

第十一届中国大学教学论坛上,教育部高等教育司吴岩司长提出了新时期“两性一度”的金课标准,即高阶性、创新性和挑战度。突出知识能力素质的有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维;内容反映前沿性和时代性,教学形式呈现先进性和互动性,学习结果具有探究性和个性化,具有一定难度,是对新时期人才培养的总要求[3]。毕业设计作为“新工科”人才综合素质培养的关键环节,应充分体现“两性一度”的基本要求。

毕业设计是工科专业教学过程的最后阶段采用的一种总结性的实践教学环节,着重于锻炼学生综合利用前期所学知识和各种资源解决工程实际问题的能力,着重于提升学生的综合素养和科技写作水平及创新意识。要求学生针对某一课题,综合运用本专业有关课程的理论和技术,作出解决实际问题的设计。毕业设计具有双重作用,其一是总结检查学生在校期间的学习成果,评定毕业成绩,并作为授予学士学位的重要依据;其二是通过毕业设计,使学生对某一课题作专门深入系统的研究,巩固、扩大和加深已有知识,培养综合运用已有知识独立解决问题的能力。毕业设计效果不仅在综合素质培养方面优于课堂教学,还有助于学生的均衡发展,英国基于5 000名学生的研究表明毕业设计对于提高差生更为明显,有利于教育效果的均衡化[4]。

随着招生规模扩大,教育资源的相对不足,教师工作负荷,学生升学压力和就业负担,以及毕业设计承载的毕业评定功能等成为制约本科毕业设计大胆创新的主要桎梏。如何让毕业设计工作发挥其在本科教育中应有的作用,仍是需要不断研究的重要课题。针对毕业设计改革的探索应敢于面对人才培养中的真正问题,突破束缚,大胆尝试。针对毕业设计培养中的问题,很多高校进行了积极探索,如论文选题多元化、与竞赛相结合,以及与科研训练计划连贯培养等优秀模式[5-7]。

毕业设计探索多以缓和当前毕业设计中存在的现实困难为目的,没能真正从人才培养的根本需求出发,充分调动毕业设计主体——学生的积极性和主观能动性,转变教师在毕业设计中的职能。本文结合工科毕业设计中的现实问题,从人才培养规律出发,探索工科毕业设计探索的新途径。

一、知识深度等级体系与综合能力培养

英国本科研究委员会(Council on Undergraduate Research,CUR)将毕业设计定义为本科生独立完成的为本学科提出原创性智力或创造性贡献的调查或研究工作。可见研究的创新性是毕业设计的核心要求之一。

1997年,美国威斯康星州教育研究中心的教育评价专家诺曼·韦伯提出了“知识深度(Depth of Knowledge,DOK)”理论,用于评估美国各州教学效果评价与国家标准及州标准的一致性,是一整套如何基于课程标准来实施学业成就评价的程序、方法和具体技术[8]。知识深度等级体系旨在分析学生在回答问题和完成活动时思考的深度(思维的复杂度),而不是内容的难度。DOK已从评价领域延伸和拓展到课堂教学领域,成为课堂教学设计的重要理论和方法。知识深度理论将知识深度分为:回忆与再现(获取知识)、技能与概念(应用知识)、策略性思维(分析知识)和延展性思维(扩充知识)四个层次。研究者根据其不同等级的思维要求设计和开发相应的活动、任务和问题,使得教育实践者能够设计有质量、促进学生深度学习的教学任务、活动和问题。从DOK理论和活动看,教师在教学活动或任务设计时,需要从教学内容和学生特点出发,设计具有不同认知水平要求的活动。这既是对学科内容本身梯度性的积极回应,也是深度学习、培养学生用知识解决问题的能力的内在需求。教学任务的最终目标指向是高阶思维和综合能力的培养。

知识深度等级体系从思维深度的角度对教学活动进行了分层,非常适用于综合能力培养的素质教育分析。面向社会对创新性工科人才的要求,工科毕业设计的核心思想是,学生在解决问题的背景下获取和应用新知识时,通过现实世界的问题吸引学生的兴趣并引发认真思考。同时由于实际问题很少只使用一门学科解决,毕业设计培养通常是跨学科的,学生需要综合学习和使用来自多个学科领域的知识。毕业设计有助于从三个方面提升学生的素养:个人提升、智力提升和职业素养提升,包括处理及分析问题的能力、批判性思维、主动性及沟通能力、克服苦难的能力、写作及表达能力等。

针对于“新工科”人才培养的需求,工科毕业设计对学生的四个核心能力要求可以总结为:根据相关领域发展现状,通过分析对比研究,发现并提出问题的能力,是在专业领域创造和扩充现有知识体系的重要环节,是创新能力的集中体现;针对已知问题,提出解决方案,将科学原理转化为工程设计或规划决策的能力;依据具体方案具体实施的能力;以及在具体方案实施中所学知识再现的能力。以上四个核心能力要求分别对应于DOK理论中的延展性思维、策略性思维、应用型思维和知识获取与再现的四个思维层次,充分涵盖了工科人才综合素质培养的核心要素,因此在人才培养方案中应充分体现对工科学生的四种核心思维方式的培养。而本科课程以教学、课后训练及实验为主的环节主要集中在知识的回忆与再现,以及技能与知识的应用这两个较低层次的思维方式的训练。对于反映综合创新能力的后两个策略性思维和拓展性思维方面的培养严重不足。

毕业设计属于项目型教学(Project Based Learning, PBL),学生独立收集资源和信息,创建项目和产品。由于毕业设计以个人完成为主,避免了传统项目型教学中个体参与度不确定的弊端。在探索中增进与老师和同学交流的过程。PBL的基础在于研究的真实性或现实应用,被认为是纸质、死记硬背、教师主导的教室的替代方案。研究表明,学生在基于项目的学习教室获得比学生在传统教室更高的分数[9]。项目学习好处,包括更深入地理解概念、更广泛的知识基础、改进沟通和人际/社交技能、提高领导技能、增加创造力和提高写作技能。

由此可见,毕业设计教学的核心是从以教师为中心的模式转变为以学生为中心鼓励学生“通过做来学习”(约翰·杜威)。学生的问题和创造力往往主导教学过程。当学生使用技术作为与他人沟通的工具时,他们扮演主动的角色,而不是老师、书籍或媒体传播知识的被动接收者。具体体现在学生在项目过程中不断主动选择如何获取、显示或运用信息。因此以学生为中心或者学生在全过程中的自由决定权是培养学生高级思维能力的核心要素。

相反教师是这种以学生为中心的方法的辅助者和促进者,在必要时提供帮助和指导。教师的作用在于与学生合作,制定有价值的问题,对学生进行方向引导。同时通过过渡性目标来规范学生的探索,以确保学生项目保持专注,并且引导学生对正在研究的概念有深刻的理解。他们不是放弃对合作课堂或学生学习的控制,而是营造一种共同承担责任的气氛。

二、毕业设计中存在的典型问题分析

由于毕业设计的学生自主性要求和内容的灵活性和不确定性,给教学实践中的具体实施提出了更高的挑战,无法充分发挥其在综合素质培养中的作用,教学过程和培养目标严重脱节。在实际教学实践中常见的问题包括以下三个方面。

(一)毕业设计退化为教师主导的被动教学过程

具体表现在学生在选题、方案选择甚至具体实施细节中缺乏自主性,按照导师安排按部就班的完成相关任务,毕业设计工作缺乏创造性。毕业设计中创新性和学生的自主性是严格相关的,学生需要通过自己的分析、判断、归纳和总结做出选择从而实现高阶思维能力的锻炼。最典型的问题表现为,学生尽管高质量完成了相关任务,却回答不了诸如“为什么要研究这个问题”“研究这个问题的意义是什么”“为什么采取这样的方案”“采取这样的方案的好处及不足是什么”之类的问题。因此,针对培养学生策略性和拓展性高阶思维过程设计的毕业设计沦为对学生又一轮低阶重复性思维过程的强化。“虚假繁荣”的高分成绩下是与素质教育培养目标的严重脱节。