“本研一体”课程建设实施路径与实践案例

作者: 王文东 庞明 阎龙 张鹏 史仪凯

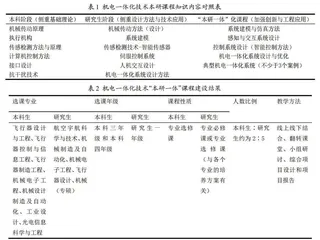

摘 要:“双一流”建设对高校发展和学科建设都提出了更高的要求,课程是人才培养的核心要素,“双一流”建设的核心即为课程建设。中国一流大学建设高校应探索建构“本研一体”的人才培养体系。针对“本研一体”培养模式中的问题,该文重点分析“本研一体”课程建设的必要性,并提出采取 “明确定位、设置要求、优化比例、调整教学、改革考核、强化工程、加强特色”的实施路径,培养创新型、复合型和应用型人才,为建设一流大学和一流学科贡献力量。最后,以机电一体化技术课程为例,详细介绍“本研一体”课程建设的实施路径。

关键词:本研一体;课程建设;实施路径;金课;人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0102-04

Abstract: The construction of "Double First-Class" puts forward higher requirements for the development of universities and discipline construction. Curriculum is the core element of talent training, and the core of the construction of "Double First-Class" is curriculum construction. The construction of China's first-class universities should explore the construction of a talent training system that integrates undergraduate and graduate. For the problems in the training model of "undergraduate and graduate integration", this article specially analyzed the necessity of the integrated curriculum construction, and proposed the specific measures that include "defining goals, setting requirements, optimizing proportions, adjusting teaching, reforming assessment, and strengthening characteristics". The goal of this paper is to cultivate innovative, inter-disciplinary and practical talents, and to contribute to the construction of first-class universities and first-class disciplines. Finally, taking the course of Mechatronics Technology as an example, the implementation path of "undergraduate and graduate integration course" construction was introduced in detail.

Keywords: undergraduate and graduate integration; course construction; implementation path; gold class; talent training

高校作为人才培养的主阵地,学生的综合素养直接影响着国家建设和科技发展的高度。习近平总书记在全国教育大会上强调,高校要“着重培养创新型、复合型、应用型人才”,为高等教育的人才培养指明了方向。教育部印发的《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》《关于一流本科课程建设的实施意见》等多个重要指导性文件指出本科阶段需要强化科研育人功能,除专业理论知识之外,还需合理配套相应的实践环节,培养学生的科研素养,支持学生早进课题、早进实验室和早进团队,以高水平科学研究提高学生的创新和实践能力[1]。研究型大学的人才培养具有特殊属性,针对研究型大学本科生升学普及化的状况,史静寰等[2]提出中国一流大学建设高校应探索建构“本研一体”的人才培养体系。

提高本科生创新与实践能力可为研究生阶段创新与科学研究工作奠定良好的基础,相应的研究生获得科研与实践成果有助于吸引本科生的学习兴趣,培养探索精神和科学素养,二者是紧密联系的[3]。现阶段,本科生和研究生培养模式相对独立,导致一系列问题,比如:(1)部分学生不能很好地适应研究生阶段的学习和研究工作,或者未能选择理想的研究方向,最终偏离自身的职业生涯规划;(2)传统高校育人模式只注重知识理论的教育,而忽略了创新实践和科研素养的培养,导致学生升学后不能很快适应研究生阶段的学习和科学研究;(3)“本研贯通”人才培养模式(本硕连读)缺乏有效的“本研一体”课程[4]。这种相对独立的教学模式已经不能适应当前人才培养规律和时代发展要求。

因此,本文针对当前本研衔接培养过程中的问题,以“本研一体”课程建设为例,探索更具竞争力的创新型、复合型和应用型工程科技人才培养方法,为新工科建设背景下的教学模式改革提供新方法。

一、“本研一体”课程建设的必要性

“双一流”建设首先是一流学科建设,而一流学科建设的核心是一流课程建设[5-6]。本科生和研究生是高等院校中主要的培养对象,课程体系直接影响其培养效果,针对当前本研衔接培养中的问题,建设“本研一体”课程具有以下必要性。

(一)储备优质的研究生生源

从研究生招生的角度,本校学生尤其是本专业获得推免资格的学生,因特有的情感和专业培养的相关性,一直都是本校教师的首选。现阶段相关部门逐渐取消免试推荐研究生的限制条件,学生有了更多选择机会。学生在选择学校时,不乏有盲从跟风的现象,或者缺乏对本校导师和研究方向的了解,越来越多的学生去了其他学校,导致学校很难录取到本校的优质生源。“本研一体”课程,任课教师结合课题组或者本校的研究特色,让学生提前了解研究课题,还可以吸引部分优秀的学生提前进入课题组开展实质性研究工作,有助于开展研究生提前培养,吸收更多优质的生源。

(二)提高本科生科研素养和兴趣

研究生与本科生之间沟通方便,通过课程知识学习、小组研讨和项目汇报等方式,研究生的科学研究工作可以促进本科生培养创新意识。另外,研究生通过展示学科专长可以丰富本科生的专业知识,提前接触更深层次的专业知识与科学研究课题,促进本科生的成长进步。

(三)提高研究生的沟通、组织能力和专业实践的能力

“本研一体”课程中研究生扮演组织角色,激发本科生的积极性、创新性,发掘本科生的潜能,协调项目组成员任务分工等,充分调动研究生的主动性和积极性。另外,研究生对本科生直接或间接地指导,必须提高自身的专业能力和科学素养,潜移默化地培养研究生自我检查、自我管理、自我教育和自我提高的意识。这种“本研一体”课程育人模式为研究生打造了能力培养平台。

(四)优化课程设置,助力“本研贯通”人才培养体系构建

“本研贯通”人才培养模式在部分高校已经实施多年,遵循拔尖创新人才的成长规律,面向国家科技战略需求,以培养“精英型、特色型、研究型”拔尖创新人才为目标,能够引领未来能源领域科技发展的高层次创新型人才。但是目前本研两个阶段的课程体系设置不够合理。“本研一体”课程建设可以缓解“本研贯通”人才培养中课程建设不足及课程内容重复等问题,通过优化课程内容,有助于提高人才培养质量。

(五)打造“金课”,助力“双一流”建设

课程是专业建设与人才培养的核心要素,一流课程是建设一流学科与一流大学的重要抓手。“本研一体”课程教学突出应用案例、问题驱动、创新探索和成果产出等,充分体现新工科教育中知识内容的高阶性、创新性和挑战度,采用多元化教学模式,提高项目组成员的团队合作精神、语言表达能力及创新创造能力等。引入近年来学术界和工业界相关的新理论和新技术,将“本研一体”课程打造为“金课”,有助于实现创新型、复合型和应用型人才培养目标,助力“双一流”建设。

二、“本研一体”课程建设的具体措施

开展“本研一体”课程建设,以采取 “明确定位、设置要求、优化比例、调整教学、改革考核、加强特色”的基本措施,以学生产出为导向激励,培养学生自主学习、工程实践和研究创新等综合能力。

(一)明确“本研一体”课程的定位

“本研一体”课程需要本科生和研究生教育部门协商一致,按照学校的发展规划制定设课标准,并非所有课程都适合“本研一体”建设。不同学校的人才培养定位不同,有的学校以本科人才培养为主,有的则本研兼顾。所以,应该根据学校的人才培养要求确定“本研一体”课程建设的定位,才能合理地设计教学内容和教学模式。综合已有文献,以及作者的教学经验,具有学科交叉、应用性强和专业性强等特点的课程比较适合开设“本研一体”课程。促进学生实现知识、能力、实践和创新的系统训练和长程培养。

(二)设置选课要求

“本研一体”课程的目标是培养创新型、复合型和应用型人才,知识内容具有创新性、高阶性和高挑战度的特点,必须设定本科生的专业基础要求,否则难以适应高挑战度的教学内容和学习任务。同时,研究生课程不仅知识内容深,而且专业知识面宽,必须设定本科生选课的先修课程要求。除此之外,对选课的本科生和研究生的团队合作、沟通表达及创新意识等有一定要求,以适应新的教学模式改革。

(三)优化本研学生比例

本研学生比例设计不合理,会严重影响教学效果,甚至无法开展正常教学,比如每个项目小组必须既有本科生又有研究生,否则难以实现课程建设的目标。本科生过多会影响研究生的学习兴趣,同时增加研究生的学习负担,反之亦然。所以,必须在充分考虑学校人才培养定位和课程教学目标的前提下优化本研学生比例。

(四)打造“金课”,优化教学内容,改革教学模式

系统梳理课程内容和关键知识点,结合课程定位,明确课程相互关联和先后顺序,形成知识结构完整、课程衔接合理和培养环节优化的“本研一体”课程教学方案。课程需要兼顾本科生和研究生的知识基础,需要结合课程特点、选修学生基础和专业背景重新规划教学内容,并且补充工程应用案例、前沿技术等内容。为充分调动学生学习兴趣,实现创新型、复合型和应用型人才培养目标,不能采用传统的知识讲授模式,应结合翻转课堂、项目设计、案例汇报、问题驱动和小组研讨等混合式教学模式。学生不再是简单的学习者,可以是项目的设计者,问题的发现者和解决者。教师不再只是知识的灌输者或者问题的解惑者,还应是学生学习过程中的引导者、激励者。

(五)改革考核模式,形成多元化评价体系

传统课程的考核模式为闭卷考试,但不能全面反映学生的创新和实践能力,成为重点改革的教学内容之一。“本研一体”课程应以成果产出为导向,具有激励的作用,以提升学生综合能力为目标,必须改革考核模式。因采用多种教学模式,学生的表现不局限于课堂学习,综合考虑案例汇报、小组研讨和项目设计的表现,补充课外表现成绩,细化考核标准。鼓励学生大胆创新,在学生申请科创项目、参加科技竞赛、申报专利和撰写论文等过程中给予技术指导,通过协调学校有关部门和实验室提供必要的场地、仪器仪表和经费支持等,以多种成果形式激励学生全方面发展,形成多元化评价体系。