图示法在大气探测学课程教学中的应用案例

作者: 李浩 刘凤 李克凡 赵现斌 王晓蕾 李书磊 谢槟泽

摘 要:为了促进大气探测学精品课程的建设,探讨图示法在课程教学中的应用。围绕大气探测体系、气象能见度的换算、气象辐射测量和气象雷达探测四个重点内容,设计并分析图表法、图形法和图像法等典型图示法的教学应用示范案例。教学实践表明,图示法有利于提高学生的学习效率、创新能力和综合素质,是一种行之有效的教学方法。

关键词:图示法;大气探测学;气象能见度;气象辐射能;气象雷达

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0123-04

Abstract: In order to promote the high-quality courses construction of atmospheric sounding, the application of graphic method in course teaching is discussed. Focusing on the four key contents of atmospheric sounding system, meteorological visibility conversion, meteorological radiation measurement and meteorological radar sounding, we designed and analyzed the teaching application demonstration cases of typical graphic methods such as chart method, graph method and image method. Teaching practice shows that the graphic method is helpful to improve students' learning efficiency, innovation ability and comprehensive quality, and it is an effective teaching method.

Keywords: graphic method; Atmospheric Sounding; meteorological visibility; meteorological radiant energy; meteorological radar

大气探测学课程是大气科学和应用气象学等专业的基础课程[1],国防科技大学气象海洋学院开设该课程已有三十多年的历史,面对课程学时的不断精简、探测技术的快速发展、课程思政的时代要求、复合创新的人才培养等新趋势,教学团队秉承大气探测学“理工结合,落实到工”的基本理念[2],持续开展课程教学研究。图示法教学[3-4]通过简洁的符号、精炼的文字、丰富的线条、清晰的表格等构成特有的图文式样,形成板书和课件进行施教,有利于从整体上把握知识结构及内在联系,有利于生动形象记忆和强化知识体系信息,有利于逻辑思维和内在美与外在美的统一。

大气探测学课程具有“气电一体,以气为本”特点[2],内容多、跨度大,为了提高教学效率,特别需要和适合采用图示法推进教学。本文简明扼要地分析了图表法、图形法和图像法等典型图示法应用示范案例,并突破传统平面图示的二维局限性,注重提高图示的内涵和外延。以图形展示方式为主要形式,分析教学内容背景和教学效果评价,旨在探讨图示法在大气探测学课程中的应用。

一、大气探测体系图示法

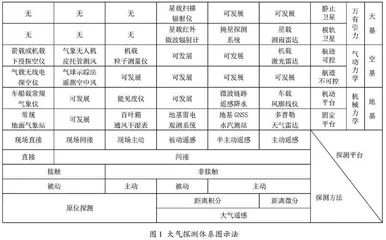

大气探测是指对表征大气状况的气象要素、天气现象及其变化过程进行个别或系统的、连续的观察和测定,并对获得的记录进行整理的过程和方法[1]。大气探测是一种特殊的测量,借鉴测量学原理,从不同角度和层次构建大气探测综合体系,即直接探测和间接探测、现场探测和大气遥感、主动探测和被动探测。针对大气探测对象和气象要素,梳理出典型的大气探测的方法和技术体系[2]。其中,直接和间接主要描述传感器输出和气象要素的量值关系,现场和遥感主要描述传感器和探测对象的位置关系,主动和被动主要描述传感器和探测对象的作用关系。综合气象探测系统还包括平台,把探测平台的主要特征分为三种六类,其中:地基平台受机械力作用,含固定和机动平台;空基平台受气动力学作用,含航迹不可控和可控平台;天基平台受地球万有引力作用,含静止和极轨卫星。

针对大气探测原理和方法的体系进行图示设计[5],如图1所示。该图示法案例以二维图表的方式显示,表格的行是探测平台分类,表格的列是探测方法分类。合理运用单元格的合并和拆分方式,清晰地勾勒出直接、间接探测、接触式、非接触式探测、被动、主动探测、原位探测、距离积分、激励微分和大气遥感之间的相互关系,全面系统地揭示了大气探测方法和技术及其本质特征和适用范围。该图示直观揭示了大气探测原理和方法的机理和框架,能够从体系结构上理清课程教学内容及其相互之间的内在逻辑。通过该图揭示各种大气探测技术的基本特征,指出了直接和间接的量值关系在不同环境下是否普适成立,现场和遥感如何确定采样空间的大小和位置,主动和被动探测的气器作用是否影响了气象要素值,从而揭示了教学重点和难点。某种意义上,该图示类似元素周期表在化学课程中的作用,是大气探测学课程教学的总牵引。以此为基础和依托,有助于按归纳、演绎、类比的思维逻辑方法,以及先总、后分、再总的循序递进方式,有序推进课程教学进程。

二、能见度的换算图示法

气象能见度对于环境监测、交通运输、航空航海等具有重要价值,是重要的大气探测要素。气象能见度是一个复杂的心理和物理现象,其值主要受悬浮在大气中的固体和液体微粒引起的大气消光的影响,其值依赖于人的视觉、目标和背景特征以及大气透射率的影响[1]。气象能见度的目测方法需要区分白天和夜间两种,能见度的白天观测基于视力正常的人以水平天空为背景观察水平方向适当大小黑色目标物的最大水平距离。能见度的夜间观测基于点光源灯光目标物的最大能见距离,由柯西米德定律和气象光学距离定义可知,点光源能见距离是灯光强度、大气消光系数、光照条件及人眼照度阈值的复杂函数。能见度的夜间观测与白天观测结果之间需要换算,换算算法涉及诸多因子,包括气象能见度、气象光学距离、消光系数、点光源能见距离、灯光强度、光照条件和人眼照度阈值等。

针对气象能见度的定义和观测方法进行图示设计[5],如图2所示,该图示法案例包括图形和图表。其中的图形,用黑边白框和黑色圆盘分别表示背景和目标,用浅色圆柱表示空气微元,用四根向左的实线表示固有亮度,用两根进入人眼的实线表示衰减,用四根倾斜的实线表示漫射,用两根进入人眼的虚线表示气幕光增强,用向左的两根实线和两根虚线进入人眼表示视在亮度,能见度理论涉及的大气物理核心公式穿插标注在恰当的位置。其中的图表,左侧纵坐标是以对数刻度的气象光学距离,右纵坐标是以不等间隔方式刻度的点光源能见距离,三个横坐标以对数刻度的灯光强度,分别对应暗夜、月夜和黄昏条件。能见度的夜间观测与白天观测结果之间查算基于图表中的一系列曲线,绘制了纵、横对数间隔网格线便于读数。可见,该图形表达方式综合运用了线条、形状和色调等,把气象能见度概念、观测原理、换算方法清晰完整形象地表达出来。该图表采用了双纵坐标和三横坐标框架,可以显示相关要素在大量程范围内的数值,对数坐标绘制曲线组并配合精确密集的坐标网格线,在一张图内完成了能见度的夜间观测与白天观测结果。此外,利用此图表还可以开展气象能见度观测误差分析方面的教学,提高了气象能见度观测误差理论分析的直观性。

三、气象辐射测量图示法

气象辐射对于环境、气候、大气遥感等具有重要价值,重要性日益提高。辐射物理量包括辐射能、辐射通量、辐射通量密度和辐射亮度等,气象辐射观测量包括直接辐射、总辐射、散射辐射、长波辐射、净辐射、全辐射和反射辐射等,这些量的定义较复杂且对辐射观测十分重要。太阳辐射能是地球及大气最重要的能量来源,地球收到太阳辐射能的同时也不断地支出辐射能[1]。按照辐射来源分类,地面测量辐射能包括太阳辐射和地球辐射,由于太阳辐射和地球辐射的光谱分布重叠很少,因此在辐射能观测中可以对不同的波长的辐射分别进行测量。根据仪器安装方式不同,需要测量向上或向下的辐射通量分量,还有某些行业部门所感兴趣的可能不是水平面而是倾斜方向。辐射测量仪器中,直接辐射表由进光筒、传感器、跟踪架组成,应具有能瞄准太阳的手动或自动跟踪装置,进光筒对准太阳,感应面垂直于入射光。把总辐射表中来自太阳直接辐射部分遮蔽后测得的辐射值即为散射辐射,因此用总辐射表配上合适的遮光部件即可测量散射辐射。

针对气象辐射量的定义和观测方法进行图示设计[5],如图3所示,该图示法案例包括图形和图表。其中的图表,是运用单元格的合并和拆分设计的二维表,表格的行和列分别表示辐射的方向和来源。为了更准确地表示辐射的来向,在向下和向上的辐射量分别加注向下和向上的箭头。表格中的行或列的排列,还可以揭示行向或列向的辐射参数之间的量值关系,该图表全面系统地揭示了辐射来源和辐射方向结合起来进行分类的内在逻辑,清晰地描述了直接辐射、总辐射、散射辐射、长波辐射、净辐射、全辐射、反射辐射的物理含义。并且表格的行向和列向可以分别揭示相关气象辐射量之间的数值关系,便于理解和掌握辐射能测量要素的定义及其测量方法。其中的图形,采用通俗的三维显示方式,形象地给出了不同季节情况下每天太阳的运行轨迹及晨、昏地方时刻,直观反映辐射测量仪器跟踪太阳或遮蔽太阳的原理和技术实现途径,便于从总体上结合大气物理知识理解气象辐射测量仪器的原理和结构。

四、气象雷达探测图示法

气象雷达是大气探测的重要技术和重要内容,气象雷达探测能力与其技术参数密切相关,掌握参数的含义及其关系对于了解气象雷达的探测原理和性能十分重要[1]。气象雷达的技术参数较多,各个参数之间及其与气象雷达探测性能的关系比较复杂,且相互约束。比如,发射脉冲宽度与雷达最大作用距离有关,脉冲宽度越大,最大作用距离也越大。脉冲宽度又和雷达距离分辨率有关,脉冲宽度越小距离分辨率越高。盲区半径是指雷达能有效探测的最小范围,脉冲宽度的大小决定了雷达盲区半径。前一个发射脉冲回波从最大距离处回到雷达后才可以发射下一个脉冲,两个脉冲的间隔叫做脉冲重复频率,这就决定了雷达最大探测距离。在气象雷达回波中检测到的最高多普勒频率分量取决于雷达脉冲重复频率,这就决定了雷达最大可测速度。径向范围内的气象目标粒子的后向散射回波,能同时到达天线的空间长度称为有效照射深度,也就是雷达探测的空间分辨率。

针对气象雷达技术参数与探测性能的关系进行图示设计[5],如图4所示。该图示法案例以综合图形给出,图内同时融合给出了三个坐标系,即径向距离与回波延时坐标系、回波强度与回波延时坐标系、径向距离与散射系数坐标系。配合精心设计的线条、形状、图标和图例,直观显示了发射脉冲前沿和发射脉冲后沿的传输,以及发射脉冲前沿和发射脉冲后沿回波的传输。以此为基础,展示了气象雷达主要技术参数,并揭示了它们对气象雷达探测性能的影响。在一张综合图内描绘了雷达技术参数及雷达探测性能,便于理解气象雷达的基本原理。比如,根据图中回执的辅助网格线,可以直观形象地看出当雷达脉冲宽度确定之后,雷达波束径向内的气象目标粒子的散射回波同时到达天线。当目标距离雷达很近时,目标回波前沿将同发射脉冲后沿混合在一起以致于无法分辨。当脉冲重复频率较小时,容易发生测距模糊现象。可以反复观摩该图,可以强化气象雷达探测的基本原理,以及雷达参数含义和相互之间的约束关系。

五、结束语

在大气探测学教学改革建设中,根据课程的重点和难点知识,结合图示法教学一般方法,需要进一步深入系统地研究课程教学重点和难点,面向学生认知的一般过程,切实提高图示的准确性、启发性、艺术性[6-7],使教学有所依托、思考有所指向、创新有所遵循。实践表明,图示法教学可以化抽象为形象、化繁为简、化难为易,达到以图激趣、以图增记、以图启智、以图感美的效果,有利于提高学生的学习效率、创新能力和综合素质,是一种贯穿于教学全过程的有效而高效的教学方法。

需要补充说明,图示教学法和建构主义教学法不谋而合[8],图示教学法是践行建构主义教学法有效途径。建构主义认为学习是基于原有的知识经验生成意义和建构理解的过程,其中的同化过程是指把外部环境中的有关信息吸收进来并结合到已有的认知结构中,顺应过程是指外部环境发生变化而原有认知结构无法同化时所引起的认知结构发生重组与改造。基于本文的案例分析可以看出,图示法可以成为同化和顺应过程的重要教学抓手,图示可使大脑保持对知识图景的整体展望,加深对所学知识全面系统理解,增强大脑的知识渴望使知识结构向纵深处延伸,有助于相关新知识的吸纳和融合。

参考文献:

[1] 孙学金,王晓蕾,李浩,等.大气探测学[M].北京:气象出版社,2009.

[2] 李浩,陆文,王晓蕾,等.构建开放型内容体系促进大气探测学精品课程建设[C]//2019新时代高校地球科学教改与创新研讨会论文集,2020.

[3] 魏屹东.和谐教学的理论与实践——科学哲学图示教学研究[J].中国大学教学,2007(11):53-56.

[4] 郑丹玲,蔚承英,黄胜.利用图示法增强信号课程的教学效果[J].大学教育,2017(7):22-23.

[5] 李浩,单陈华,胡帅,等.非理想条件下气象能见度的观测方法[J].光学学报,2016,36(7):29-34.

[6] 金玉宏,肖龙海.促进理解的图示:结构模型和设计原则[J].电化教学研究,2020,41(12):12-19.

[7] 李浩,陆文,王晓蕾,等.运用逻辑思维构建大气探测学课程知识导图[C]//2020新时代高校地球科学教改与创新研讨会论文集,2021.

[8] 刘延征,李万勇.建构主义与图式理论[J].泰安教育学院学报,2007(2):68-69.

基金项目:湖南省教育厅“湖南省研究生现代大气探测优质课程”(X070611505)

第一作者简介:李浩(1973-),男,汉族,江苏如东人,硕士,副教授,系副主任。研究方向为大气探测理论与技术。