面向解决复杂问题能力培养的水文预报课程教学模式研究

作者: 刘冀 石小涛 马海波 喻丹

摘 要:针对水文预报课程教学中存在的问题,该文以工程教育专业认证理念为指导,从教学组织、教学手段与方法、培养学生实践与创新能力和课程考核与评价等方面进行教学改革探讨,为全面提升专业人才培养质量、提升教师教学与工程实践能力进行有益探索与推动促进作用。

关键词:水文预报;持续改进;课程教学;创新能力;立德树人

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0119-04

Abstract: In view of the problems in the teaching of Hydrological Forecasting course, this paper, guided by the concept of professional accreditation of engineering education, discusses the teaching reform in terms of teaching organization, teaching approaches, cultivating students' practical and innovative ability, and course assessment and evaluation. The study is a useful exploration and promotion for the overall improvement of the quality of professional personnel training and the improvement of teaching and engineering practice ability of teachers.

Keywords: Hydrological Forecasting; continuous improvement; curriculum teaching; innovation ability; strengthem moral education and sultivate people

水文预报是三峡大学(以下简称“我校”)水文与水资源工程专业的核心必修课程,是学生今后从事水文预报工作的必备专业技能,要求理解水文预报方案的制作原理和方法,掌握应用各类预报方案进行径流预报的能力,能够针对当前复杂变化条件下的水文预报问题,提出合理且具有一定创新性的解决方案,课程具有很强的理论与实践性[1-4]。课程内容知识繁杂,计算内容多,且很多需借助计算机程序或软件实现,一些预报方法尚在发展完善中,在实际工作中需要有创新意识去解决实际复杂预报问题。多年教学实践表明,本课程学习难度大,学生难以独立归纳总结知识点,水文预报理论与实践结合能力弱,对于实际复杂预报问题的建模能力较弱。因此,如何提升学生的理论与实践水平,培养学生解决复杂水文预报问题[5-7]的创新意识成为课程建设亟待解决的关键问题。

以工程教育专业认证理念为指引,结合我校“高素质、强能力、应用型”人才培养目标,确立课程目标:(1)在能力方面,培养学生围绕水文预报任务和要求收集基本资料的能力,应对实际复杂条件下的水文预报建模能力,具备从事水文情报预报方面的生产、设计和科学研究的能力,并具有一定创新意识与一定的国际视野。(2)在专业素质方面,培养学生进行洪水预报与发布预报的高度责任感和担当精神及作为水利工程师的职业素养。围绕此培养目标,课程在以下方面进行了教学改革与实践。

一、课程教学组织实施

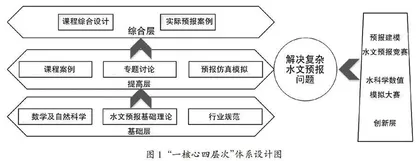

针对水文预报中的复杂工程问题,建立“一核心四层次”的课程教学模式(图1),以解决复杂水文预报问题为核心,打造基础层、提高层、综合层和创新层的四层次复合人才培养模式。通过对四层次课程的建设,将能力培养分解到各个教学环节实施中,通过对课程目标的达成,从而使学生达到解决复杂水文预报工程问题的能力要求。

对于水文预报复杂工程问题,首先分析所面临的复杂工程问题的特点,然后明确提出对学生的能力要求,最终落脚于各个教学活动的实现上,通过各个教学环节的达标实现解决复杂水文预报问题的能力培养。所构建的四层次为:第一层次为工程基础层,包括水文预报基础理论与方法;第二层次为提高层,包括与基础理论配套的相关习题与团队专题讨论、计算机预报仿真等;第三层为综合层,包括课程综合设计、实际预报案例等;第四层为创新层,包括水文预报竞赛、水科学数值模拟大赛等能够增强学生创新意识与国际视野的相关活动。

在基础知识与能力基础上,通过构建各综合实践模块,通过不同知识点的整合、重构和创新,培养学生综合分析设计能力、创新能力、自主学习能力、团队写作能力和组织协调能力,能对复杂水文预报问题进行协同攻关,能理解、运用、遵守专业标准和规范等行为准则。课程总体教学设计如图2所示。

二、课程教学方式探索

在教学中从宏观角度出发,精准把握水文预报教材、梳理教学脉络、提炼教学主线,由浅入深循序渐进地推进课程内容。充分利用降雨径流相关图这一传统方法的制作及应用帮助学生理解水文预报过程及相关要素的计算,以问题导向启发式教学引导学生思考,在实际案例中巩固知识点,开展探究式教学,注重培养学生主动搭建知识点脉络的能力和意识,课程教学模式如图3所示。

引入国外水文模型并加入英文实训案例不断拓展学生的国际视野。突出培养学生的自学能力、实践与创新能力,突破传统教材加入水文预报新技术与新方法应用与实践,加强水文模型软件与程序设计在课程教学、作业中的应用。结合水文预报在防汛抗旱中的“尖兵与耳目”作用,强化作为一名预报员的责任担当、职业规范与专业自豪感,强化“课程思政”,落实课程“立德树人”的关键作用。

针对课程部分内容较为抽象的问题,在教学中充分利用学生耳熟能详的生活实例,结合多媒体展示等现代技术手段,辅助学生理解相关知识点,启发学生有创新意识地去积极思考,举一反三,加深对课程难点的认识与理解。在案例教学过程中注重趣味性、开放式讨论,从学生认知规律角度出发,由现象到本质,由实践到理论到再实践,深入浅出,注重课堂传授与实践教学环节有机结合,把握好理论与实践的平衡,学生更加透彻地掌握所学,专业素养获得明显提高。

将知识点按难易程度划分,因材施教,将作业或者案例分为基础组与进阶组,采用考核导向式鼓励以学习小组方式加强研究型、项目式学习。教学中不断收集学生反馈信息用以持续改进教学组织,优化教学设计。注重课堂与实践教学环节有机结合,学生专业素养获得明显提高。

课程2012年建成验收为校级合格网络课程,2021年获批省级一流线下课程,课程整套教学资源(课件、视频、参考资料、习题、作业、测验和实践案例等)可在“课堂派”“长江雨课堂”“中国大学慕课”等智慧教学平台上供学生在线与下载学习。充分利用智慧教学平台在线互动功能开展课堂测验、作业发布与在线批阅、课堂教学效果调查等,有利于实时快速评估学生课堂内外学习效果,为开展后续教学活动提供依据。本课程在教学过程中充分利用“课堂派”等智慧教学平台进行教学全过程跟踪、评价与管理,改革课堂教学组织、考核评价方式,充分发挥学生的主观能动性,增强学生获得感。动态调整与提升课程内容的挑战度与复杂度,培养学生解决复杂水文预报问题能力、独立思考能力与团队合作能力。

充分利用现代技术强化教学手段,提升学生动手能力。在教学过程中借助现代技术(主要为地理信息系统、遥感、计算机程序设计)等提取流域水文信息,表达水文过程,构建虚拟仿真实践教学平台,利用免费水文模型(如HBV模型、SWAT模型、HEC-HMS模型)进行水文预报案例实训。开展学术前沿课堂、案例课堂、翻转课堂和专题讨论课堂等多样化混合式教学,培养学生的自学能力、团队合作能力与国际视野。

建立有效的师生沟通方式。教师与学生是教学过程的主体,二者要有实质性的交往才能达到教与学的统一,应处理好传授知识与培养能力的关系。充分利用网络课堂、QQ群和微信等适合学生主流的现代沟通工具,让师生互教互学,彼此形成一个真正的“学习共同体”。

三、实践与创新能力培养

培养学生的多学科思维融合能力以解决复杂条件下的水文预报问题。以密切结合实际预报工作为目标,在广泛收集水文预报方案与应用案例的基础上,充分利用授课教师参与的生产实践、科学研究项目,对预报案例进行适当加工与整理,建立了能够满足课程教学需求的教学案例库。有针对性、有选择性地收集工程实例(主要为各大流域的预报方案与相关的研究论文),针对课程预报方案制作特点,收集北方与南方地区的不同代表地区的流域洪水预报方案与流域数据。对工程实例进行适当加工与整理,以满足教学要求。特别是在工程实践中可能遇到各种问题,因此在教学中以工程实例为出发点,在教学中设计相应的问题情景,在授课过程中引入水文预报方法与应用方法。将理论知识与具体工程实例相结合,降低课程的抽象性,激发学生的学习兴趣,提高教学效率。在教学中,不断积累工程实例并改进实例以为教学服务,为本课程提供恰当的、充实的教学素材。针对目前本专业受到广泛关注的问题,如城市防洪排涝、长江流域防洪、气候变化对水资源的影响等科学问题,开展不同专题的讨论或辩论,将学生进行分组,组织查阅相关文献,使学生对水文与水资源学科发展中存在的问题有所了解,同时,也提高他们学习的积极性和主动性,真正感受到本专业知识在实际工作中的重要性与应用前景,激发学习热情。

为破解学生实践能力不足问题,建立了一套“师生走出去、预报员请进来”的水文预报课内外实践机制,邀请行业专家与工作一线的水文预报员进课堂就水文预报工作实践进行生动讲解,增强学生对于预报工作的直观感受并了解实际工作内容,激发学生的学习兴趣,便于后续更有针对性地学习,同时,通过预报员的工作经验之谈,潜移默化地强化学生的社会责任担当与了解行业规范等,有效提升学生的综合实践与创新能力。

在实践教学方式上将传统的“单向灌输模式”改革为“互动实践教学模式”,这种教学模式将学生摆在了整个实践教学过程的“中心”,但又不忽视教师的作用,应用理论课所学知识处理分析预报数据、分析预报误差来源及减小误差方法;学生以团队的形式分组完成预报方案制作与子流域洪水预报,分组讨论预报中存在的问题与解决决策。从而活跃课堂气氛,提高学生的学习主动性。特别是对于难度较大、较为综合的课程作业与课程设计,将学生分为若干团队,成员互帮互助,共同学习讨论,有利于发挥团队1+1>2的功能,也有利于团队合作能力的培养。

创新是引领发展的第一动力,在了解学科前沿的基础上,教师精心设计与构建创新型水文预报案例,如淮河息县站预报方案、清江流域梯级水库预报案例和雅砻江流域预报案例等,根据不同流域特点有针对性地提出开放性问题,积极引导学生以团队合作方式进行流域预报建模与模拟实时预报,教师对全过程加以指导,培养学生课程兴趣,从中进一步了解科研过程,锻炼科技论文、报告写作能力。经过理论教学、实践教学、自主研学的三元化教学模式,使学生知识、能力、素质获得了协调发展。

在课堂教学环节,不断更新教学内容与教学手段,让学生了解水文预报领域最新发展动向。如讲解河道汇流方法—马斯京根法一节时,在讲解方法背景、基本理论后,进一步针对参数率定问题,引导学生在人工参数率定后尝试采用计算机优化率定,启发学生阅读相关论文,由学生就算法、率定目标等进行讨论,最后以竞赛方式进行考核,以预报精度作为学生成绩,从而有效激发学生的学习潜能,锻炼了学生的文献阅读、计算机程序设计能力,培养了学生的专业思维模式,起到了巩固专业知识的良好效果。

四、课程考核与评价方式