本科教学实践中思政融合建设思考

作者: 苑春苗 贺曹迪 陈洋洋 贾荣田 董哲仁 李畅

摘 要:随着我国工业现代化进程的加快,以噪声污染为代表的职业病问题对人们的工作、生活的影响越来越严重。使安全工程学生熟练掌握噪声与振动控制相关的知识对于提高安全工程本科教学质量必不可少;为将知识传授、能力培养和价值观塑造三者有机融合,思政元素自然渗透于知识点中,探究专业课程教学和思政教育二位一体的有效模式,发掘、规划与集成课程思政映射点,从而实现一流课程建设与课程思政建设相结合,达到育人、育德、育才的目的。该文主要以噪声与振动控制为例,针对慕课平台上噪声与振动控制教学的特点,提出课程内容与思政教育融合的思考。

关键词:噪声与振动控制;教学实践;思政教育;本科课程;思政融合

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)01-0174-05

Abstract: With the acceleration of my country's industrial modernization, occupational diseases represented by noise pollution have more and more serious impacts on people's work and life. Safety engineering students mastering the knowledge related to noise and vibration control is essential in improving the quality of safety engineering undergraduate teaching. In order to organically integrate knowledge imparts, ability cultivation and value shaping, ideological and political elements naturally permeate into knowledge points, we explore the effective model of professional course teaching and ideological and political education, and explore, plan and integrate ideological and political mapping points of courses. Its purpose is to realize the combination of first-class curriculum construction and curriculum ideological and political construction, to achieve the purpose of educating people, morals and talents. This paper mainly takes "Noise and Vibration Control" as an example. Aiming at the characteristics of the teaching of "Noise and Vibration Control" on the MOOC platform, this paper puts forward the consideration about the integration of course content and ideological and political education.

Keywords: Noise and Vibration Control; teaching practice; ideological education; undergraduate courses; ideological and political integration

在安全科学与工程本科培养知识体系中,噪声控制原理与技术(噪声与振动控制)作为专业平台课程,主要讲述噪声聋、白指病等关键职业危害的控制原理与技术。课程核心内容以噪声危害的产生、传播、评价及控制为主线,在阐明噪声危害基本原理、传播规律的基础上,详细论述基于现行相关标准法规的危害分级评价方法、隔声、吸声和消声等工业常用噪声控制技术。课程整体内容结构鲜明和逻辑清晰,兼顾基本理论与工业现场应用,是培养卓越安全工程技术人才不可或缺的知识环节。

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,按照教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》、教育部办公厅《关于开展课程思政示范项目建设工作的通知》。为进一步加强和改进课程思政工作,遵循“整体性推进、个性化实施、渐进性开展、动态化调整”的原则对教学内容思政建设进行改进。

一、本科课程教学特点及现存问题

基于慕课平台本科课程教学主要采用提问、启发式的教学方法,针对生活中的常见现象或者学生可能感兴趣的科学(或技术)事物,来对学生进行提问,然后再具体介绍和说明这些现象或事物背后的原理;在教学评价方面,平台本着学以致用、注重基本知识的理解及着重于实际运用能力的基本原则,为学生提供了平时作业、实验报告或设计书和考试等功能。

(一)本科课程教学特点

1. 学习内容紧靠前沿

教师可以实时上传最新的课程信息,保证课程内容具有时效性和前瞻性,并激发学生学习兴趣。

2. 着重培养学生的创新实践能力

混合教学方式能够将基本声学理论与噪声在工业中的实际控制措施结合起来,让学生认清理论与实际的区别、联系,从而能够根据所学理论来解决现实中客观存在的问题。能够提供噪声设计所用的设计原则、计算流程、材料库和设计标准等,有助于培养学生的创新实践能力。

3. 良好的教学交互

教师可以将授课过程中遇到的共性问题、重难点问题解决情况,通过平台发布出去,并将解决文档展示在平台中,便于学生浏览查看。同时,在平台中同学们和教师可以就不同课程资源板块发表帖子,实现网上答疑。

4. 拓展学生的学习视野

在学习过程中仅仅着眼于课本知识是不够的。除了上课所用的教案、PPT、习题和答案,还为学生提供一些扩展性学习资源。这些学习资源发布在平台中。

5. 自学效果能够及时评价与反馈

学生除了可以进行简单的章节学习测试外,也可以进行阶段性的学习测试(章节测试、期中测试和期末测试等),测试结果会提交到网站上,老师可以后期对学生的整体测试结果进行分析,从而找到学生在学习过程中的重难点,以便于整体掌握学生的学习情况,并根据每个人的问题进行实时反馈。

(二)教学中存在的问题

1. 内容过于追求前沿,而忽视了教学内容为社会主义建设的目的性

相比于传统教学模式,混合式教学的教学过程更加复杂,内容更加前沿,但却忽视了教学的目的性,产生了本末倒置的现象。

2. 思想政治建设薄弱

在慕课平台中,存在着教师片面追求与学生的互动,提高学生学习积极性而忽视对思想政治方向的把握现象,落实立德树人根本任务有差距,思想政治工作宣传不够到位。

(1)课程思政融合学时较短。以噪声与振动控制课程为例,本课程共七章,每章涉及的知识点繁多冗杂。在授课时,学生需要回顾并运用多门专业基础课理论知识,例如第二章噪声控制的声学基础,需要授课老师及时补充思政相关知识。此外以经典案例的形式引导学生接受思政融合点。而由于新冠肺炎疫情的影响,必然将课程思政融合学时压缩过短,学生无法对课程思政有个整体的了解,违背了马克思主义矛盾观点中的重点论与两点论辩证统一的关系,不利于学生对知识的完全理解和掌握。以至于在课程结束时,学生只对最后的思政口号粗略了解,而无法运用思想精髓。

除此之外,本课程思政融合的涉及大量概念性问题,由于课程思政融合都十分复杂、抽象,因新冠肺炎疫情在家学习的学生,由于缺乏实践经验,往往很难从直观上形成对该课程思政的整体印象,这在一定程度上阻碍了对该课程思政中新时代中国特色社会主义理论与实践的进一步学习,其直接表现为无法深入理解各参数物理意义。因此在录播讲授该课程时应注意区别概念并适当引入相关运用思政融合实例,如墙的隔声量。

(2)课程思政内容枯燥,形式单一。从本课程的教学内容来看:思政融合内容过分强调完整严密的思政知识体系,导致课程内容本身就是枯燥乏味的,难以让学生提起学习的兴趣。

本课程是在教室教学的短期课,但受本次新冠肺炎疫情影响,本课程采用学生自主看录播的非实时授课方式自主学习测试并组织答疑。但是,录播授课并不能达到如剧情波澜起伏的电影般吸引学生,它很容易造成学生听觉和视觉疲劳,进而使学生产生厌倦情绪,进一步打击学生学习的积极性和主动性,同时,学生单纯阅读参考资料,机械记忆思政的口号,难以真正理解并熟练运用相关知识,严重影响思政融合教学效果。教师仅凭学生反应,对学生的思政学习情况无法全面了解。

二、本科课程教学改进建议及思考

(一)指导思想

忠诚于党和人民的教育事业,全面贯彻党的教育方针。

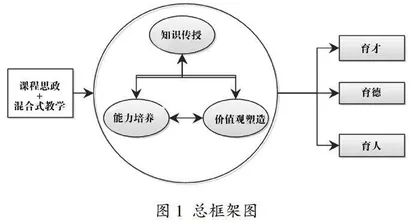

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持立德树人,发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主阵地”、课堂教学“主渠道”作用,强化示范引领,强化资源共享。全面推进课程思政建设理论研究和教学实践,探索创新课程思政建设方法路径,构建类型丰富、层次递进、相互支撑的课程思政体系,构建全员全程全方位育人大格局。本论文的建设框架如图1所示。

(二)建设要求

(1)课程应准确把握“坚定学生理想信念,教育学生爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体”主线,结合所在学科专业、所属课程类型的育人要求和特点,深入挖掘蕴含的思政教育资源,优化课程思政内容供给。

(2)课程注重体现学院办学实际和专业特色,注重价值塑造、知识传授与能力培养相统一,科学设计课程目标和课件,将思政教育有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。

(3)课程聚焦专业特点和育人要求,以适应创新型复合型应用型人才培养需要,推动专业教育与思政教育紧密融合,同时注重课程思政建设模式创新,教学内容体现思想性、前沿性与时代性,教学方法体现先进性、互动性与针对性,形成可供同类课程借鉴共享的经验、成果和模式。

(4)课程可由一名教师讲授,但内容应由教学团队共同研究讨论决定。

(5)教师应该政治立场坚定,师德师风良好。能够准确把握本课程开展课程思政建设的方向和重点,并融入课程教学全过程。课程教学团队结构合理,任务分工明确,集体教研制度完善且有效实施,经常性开展课程思政建设教学研究和交流,课程思政建设整体水平高。

课程内容及思政结合点具体内容见表1。

(三)思政融合教学的途径

1. 提高思想认识

“课程思政”建设是落实“立德树人”根本任务的重要举措,是推进“三全育人”工作的重要抓手,教师应提高对“课程思政”建设工作的重视程度,全力做好各项保障工作。

2. 加强课程内容研究。

教师在工作开展中要深化对“课程思政”的内涵研究和理论探索,厘清“课程思政”的主体、内容和目标的内在规律,要打破“课程思政”是“思政课程”同义转换的误区、“课程思政”是思政元素简单嵌入各门课程的误区、“课程思政”是对各门课程知识传授和能力培养功能消解的误区,避免出现泛化、机械化和标签化等现象。