PBL教学理论在深度学习技术课程中的应用研究

作者: 张伟 朱志良 周春芳 于海 李传文 陈进

摘 要:近年来,PBL教学法被很多欧洲和北美的高校所采用,显示出其巨大的生命力。PBL教学法,即基于问题/项目的教学理论对我国传统高等教育模式带来了新的契机和挑战。该文首先以奥尔堡大学PBL教学模型为蓝本,结合东北大学的实际情况,设计更为适合中国大学环境的PBL教学模式转换模型。并以东北大学开设的全校范围通识类选修课深度学习技术作为案例,介绍基于PBL教学法在多专业同学背景下的课程设计和实践。以此案例为基础,并参考丹麦奥尔堡大学的相关经验,从理论和实践上分析从传统教学模式到PBL教学模式的转变思路和方法及所取得的成效。

关键词:PBL;教学方法;深度学习技术;教育理论;课程设计

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)02-0001-06

Abstract: In recent years, PBL teaching method has been adopted by many universities in Europe and North America, showing its great vitality. PBL teaching method, that is, problem/project-based teaching theory has brought new opportunities and challenges to China's traditional higher education model. This article first takes the PBL teaching model of Aalborg University as a blueprint and combines the actual situation of Northeastern University to design a PBL teaching model conversion model that is more suitable for the Chinese university environment. Taking the university-wide general elective course "Deep Learning Technology" offered by Northeastern University as a case, the course design and practice based on the PBL teaching method in the context of multi-professional students are introduced. Based on this case and referring to the relevant experience of Aalborg University in Denmark, it analyzes theoretically and practically the ideas and methods of transition from traditional teaching mode to PBL teaching mode, and the results achieved.

Keywords: PBL; teaching methods; Deep Learning Technology; educational theory; curriculum design

随着计算机技术和互联网技术的发展,以深度学习技术为代表的人工智能受到了各行各业的关注。在未来,几乎所有行业都会使用到人工智能技术。在国内,已经出现了众多高科技人工智能企业,例如旷视科技、科大讯飞、华为科技、阿里巴巴等,这些企业为各行各业及政府部门提供人工智能和大数据分析的解决方案。这种社会需求对人才培养工作提出了新的要求,各大高校为各个专业均开设了相关的课程。在东北大学,深度学习技术课程深受学生喜爱,每年都有来自10多个专业的学生选修这门课程。然而,由于选课学生来自不同的专业,具有不同的背景,这对课程的设计和教师的授课模式提出了新的要求。

PBL(Problem-Based Learning,PBL)教学模式与传统教育方法存在较大的不同,在PBL教学模式中,所有的教学工作安排均围绕着实际问题的提出和解决过程[1-5]。PBL坚持以学生为中心,以问题为基础的教学设计模式,例如主动学习的引导、发现和解决问题的能力培养,以及自主学习能力和创新能力的培养。此外,根据Kolmos的定义,PBL教学模式具有跨学科属性,即鼓励具有不同专业背景的同学进行合作,共同完成某项任务,并在此过程中,培养学生的团队精神、彼此合作和学习的能力[1-2]。

本文以东北大学开设的通识类选修课深度学习技术的PBL教学改革为基础,提出了新的PBL教学模式转换模型,并介绍了教学改革过程中遇到的问题和解决方案,系统地介绍了深度学习技术课程由传统教学模式向PBL教学模式的转换经验。

深度学习技术课程的选课学生包括来自全校范围的环境工程专业、资源专业、冶金专业、机械工程专业、测控专业、自动化专业、信计专业、应用物理专业、应用化学专业、材料专业、成型专业、功能专业及材料物理专业共计13个专业,每年约有100名学生选择该课程。由于学生来自不同的专业,基础差别较大,而深度学习技术作为人工智能的一个重要分支,对数学和编程能力具有一定的要求。若采用传统的逐章讲授课程的授课模式,很多专业的同学会对课程失去兴趣,教学效果可能会较差。

PBL教学模式为解决这种问题提供了契机。以问题为导向,使用深度学习技术和人工智能技术,将各个专业的研究内容串联起来。以介绍各个行业面临的问题为主,并行介绍深度学习和人工智能的知识。在小组实践中,鼓励跨专业组队,使得同学在彼此合作过程中增加阅历,开阔眼界,锻炼小组内部协调能力和合作能力。

一、传统教学模式向PBL教学模式的转变

深度学习技术课程原本是软件学院为该学院大三的同学开设的选修课,该课程的先修课为高等数学、线性代数及Python程序设计,并采用传统教学模式。后来,随着人工智能技术的发展,各行各业均采用以深度学习和机器学习为代表的新技术对原始技术进行改进。东北大学各个学院的同学都对此类新技术课程深感兴趣,因此由教务处和软件学院牵头,将深度学习技术这门课设置为全校范围内的通识类选修课。

为来自13个不同专业的大三同学讲授深度学习技术面临空前的挑战。如何使大家对该课程感兴趣并从课程中受益,是引入PBL理论完成课程设计的初衷。传统教学过程中,主要采用教师利用课件对内容进行讲授,辅助以课堂提问、课堂测验等手段对课程进行设计,成绩主要包括卷面成绩和平时成绩。然而,这种讲课模式和考核评价机制若直接应用于13个不同专业的学生,将会出现各种问题,原因是不同专业学生的起跑线不同。有的专业(例如自动化专业)的学生已经熟练掌握Python和各种库的使用,而有的专业(例如环境工程专业)的学生对编程几乎没有概念。这导致使用传统的授课模式和考核评价模式无法应用于该课程中。

在使用PBL教学模式对该课程进行改革中,设定了以下课程改革目标。

(1)转变以知识讲授为主的教学模式。使用以问题为主的教学模式,来自不同专业的同学在选修本门课程之前,就已经思考过其原来专业中,可能会使用到人工智能的相关问题。教师应该引导学生,对问题进行阐述并指导学生去寻找答案。

(2)转变以试卷和平时成绩为组合的评价考核机制。采用基于PBL理论的项目综合评价机制。参考的奥尔堡大学PBL模型主要包括五个维度:问题为导向、项目的组织管理、跨学科、参与度和模范作用。

(3)小组的设立机制。鼓励跨专业同学组队。

(4)强调团队合作。小组内部的每位成员要对项目的实施整个过程有所了解。这有利于学生扩大自己的知识面,对各个专业都有所了解。

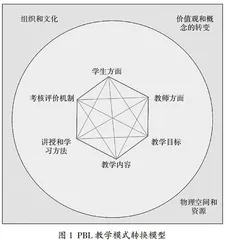

在课程的设计过程中,参考了联合国教科文组织PBL研究中心Kolmos教授提出的“传统教学模式到PBL教学模式转换模型”[2],如图1所示。

二、结合东北大学实际情况的PBL课程转换模型

在PBL教学体系中,学生始终占据中心地位,教师的作用更多地在于课程的设计和教学环节的引导与促进。在课程的设计过程中,根据东北大学的实际情况和所面临的问题,着重对以下几个方面进行改革,并设计了“结合东北大学实际情况的PBL课程转换模型”。

(1)全校通识课程选课的学生来自不同的专业,从艺术类学生到计算机类的学生,学生的知识结构的了解差异巨大。艺术类的学生对数学和计算机编程知识结构相对薄弱,而计算机专业或者软件工程专业的学生,编程能力突出,如果课程中过多地介绍基础编程的内容,这类学生会对课程失去兴趣。然而对于艺术类学生来说,这部分内容又是知识结构中重要的一环。因此,教师如何设计课程内容和设计恰当的实施过程,对课程的顺利开展至关重要。

(2)基于PBL理论的深度学习技术跨学科教学体系的设立问题。课程的设计是一个系统问题。根据Kolmos的研究成果,在设计一个基于PBL教学体系时,需要考虑7个维度的问题,即目标和产出、课程设置和问题类型、项目的推进、学生学习、教师安排、空间和组织及测试与评价[1-2]。

(3)如何能让来自13个专业的学生都从本课程中受益。根据学习认知理论中的描述,如果教师所讲授的内容远远超过学生的理解能力时,学生的学习兴趣会显著下降[3]。如何让基础不同、专业背景不同的13个专业的学生对课程感兴趣并从中受益,是此类课程需要解决的问题。

(4)PBL教学过程中的平台应用问题。现代PBL教育依赖于各种平台的使用。例如在奥尔堡大学,所有与教学相关的活动均使用Moodle平台。该平台包括学院的教学计划的公告,学生的课程选择,教师对于教学材料的分发,课程视频的播放、录制及直播,教师对学生的答疑,学生的组队,队伍项目进度跟踪等。而目前需要在多个平台上处理不同的教学材料,例如使用BB平台进行文本类资料的分发和提交作业,使用qq进行信息类的通知和答疑,使用哔哩哔哩平台或者各种慕课网站对授课视频进行分享等。

(5)项目推进会的设立问题。该课程有100余名学生选课,但是只有一名任课教师。在PBL课程实施的过程中,需要根据实际项目需求,设立项目小组,按照4~5人一组,则该课程有25~30个小组。而课程实施的时间只有8周。如何在短短的8周内为30个小组开设项目推进会,成为项目实施过程中的关键问题。

为了使得课程改革顺利进行,设计了结合东北大学实际情况的PBL课程转换模型,如图2所示。

在将课程转换到PBL模式的初期,会遇到若干政策上和资源上的问题。例如在PBL教学模式中,需要为学生提供充足的讨论空间。在遇到此类问题时,由东北大学教务处、东北大学PBL研究中心和软件学院提供政策上和资源上的支持,如图2所示。此外,东北大学PBL研究中心与设立在丹麦奥尔堡大学的联合国教科文组织PBL研究中心建立了深厚的研究合作关系,东北大学先后有16名教师前往丹麦奥尔堡大学进行为期半年的学习。在课程模型转换的过程中会遇到的诸多问题,奥尔堡大学的相关PBL专家为我们提供咨询和支持服务。

在课程设计上,基于奥尔堡大学Kolmos教授提出的PBL转换模型并结合实际情况进行改进,如图2所示。此模型共包含课程的六个方面内容,即教师的转变与创设问题情境、组成学习小组与帮助机制、教学目标与确认学习问题、寻找知识缺口与自主学习、解决方案和学习成果展示及学习的评价和反思。下面针对深度学习技术课程,对六个方面进行展开讨论。

(一)教师的转变与创设问题情境

课程内容在实施过程中可以分为两部分,第一部分为课堂讲解,这部分内容介绍深度学习的基础知识和基本的编程方法及经常使用的库。这部分内容为后续问题的提出和解决奠定基础。第二部分内容为在教师的引导下,创设发现问题的情境。学生利用自己的专业背景,发现一个利用深度学习相关理论解决本专业的相关问题,并设计一种专业中实际问题的应对方案。